この記事を要約すると

- 株を相続するには、上場・非上場の違いに応じて名義変更の手続きを進める必要があります。名義変更や税金の申告を期限内に行うためにも、各手続きを正確に理解しておく必要があります。

- 株の相続では、財産の評価額が基礎控除額を超えると相続税が課されます。申告と納税は相続開始から10カ月以内に行う必要があります。

- 親が亡くなると株式も相続財産となり、相続人が名義変更などの手続きを行う必要があります。上場株と非上場株で手続きの流れや対応先が異なるため注意が必要です。

1. 株と相続手続きについて

相続手続きは、亡くなった方の財産を相続人が受け継ぐための法的手続きです。

相続財産には、現金や不動産のほか、株式等の有価証券も含まれ、株の名義変更を行うためには特定の手続きが必要となります。

また、株の種類(上場株式か非上場株式か)によって、手続きの方法が異なることに注意しましょう。

2. 株の種類別、相続手続き

株の相続手続きは、株の種類によって異なるため、それぞれ確認が必要です。

2-1. 上場株式の場合

上場株式は証券会社を通じて管理されているため、相続が発生したら、まずは証券会社に連絡して相続の事実を伝えます。

次に、必要書類を揃えて手続きを行い、相続人の証券口座に株を移管する流れです。

証券会社に依頼する手続きにかかる時間は、証券会社によって異なりますので、手続きは各証券会社に確認しながら進めることになります。

2-2. 非上場株式の場合

非上場株式は、株を発行している会社(非公開企業)が直接手続きを管理します。

非上場株式の相続には、株主名簿の更新や、場合によっては株主総会や取締役会の承認が必要で、会社の方針によっては名義変更に制限が設けられている場合もあります。

非上場株式の手続きは複雑なケースが多いため、企業へ確認しながら進めることになります。

3. 株の相続手続きの必要書類と費用

次に、株を相続するために必要となる書類と、手続きにかかる費用は以下の通りです。

3-1. 必要書類

株の相続手続きには、一般的に以下の書類が必要です。

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での捺印が必要)

- 相続人全員の印鑑証明書

- 株式名義書換請求書(証券会社または発行会社から入手)

これらの書類は、上場株式と非上場株式に共通して必要ですが、企業ごとに追加書類が必要な場合もあります。

3-2. 手続きにかかる費用

上場株式の名義変更にかかる費用は証券会社ごとに異なります。

一般的に、同じ証券会社内での株式の移管手数料は不要ですが、他の証券会社の証券口座に移管する場合は、移管手数料として銘柄ごとに数千円程度の手数料が発生することがあります。

また、非上場株式の場合も発行会社が名義変更のための手数料を設定している場合があります。

4. 株の相続にかかる税金について

株の相続には「相続税」がかかる場合があります。相続税は、相続財産全体の評価額が基礎控除額を超える場合に課されます。

基礎控除の計算式は次の通りです。

相続税の基礎控除額 【3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円】

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は3000万円+600万円×2=4200万円となり、相続財産の合計額がこの額を超える場合は、相続税が課されます。

※相続税の申告・納税は、相続開始から10カ月以内に行う必要があるので注意しましょう。

相続税以外にも、相続した株を売却する際には「譲渡所得税」や、場合によっては「贈与税」がかかることがあります。これらの税金については状況に応じて専門的な知識が必要ですので、詳細は税理士に相談することをお勧めします。

5. 株の評価方法

ここでは、相続時の株の資産評価額について説明します。

5-1. 上場株式の場合

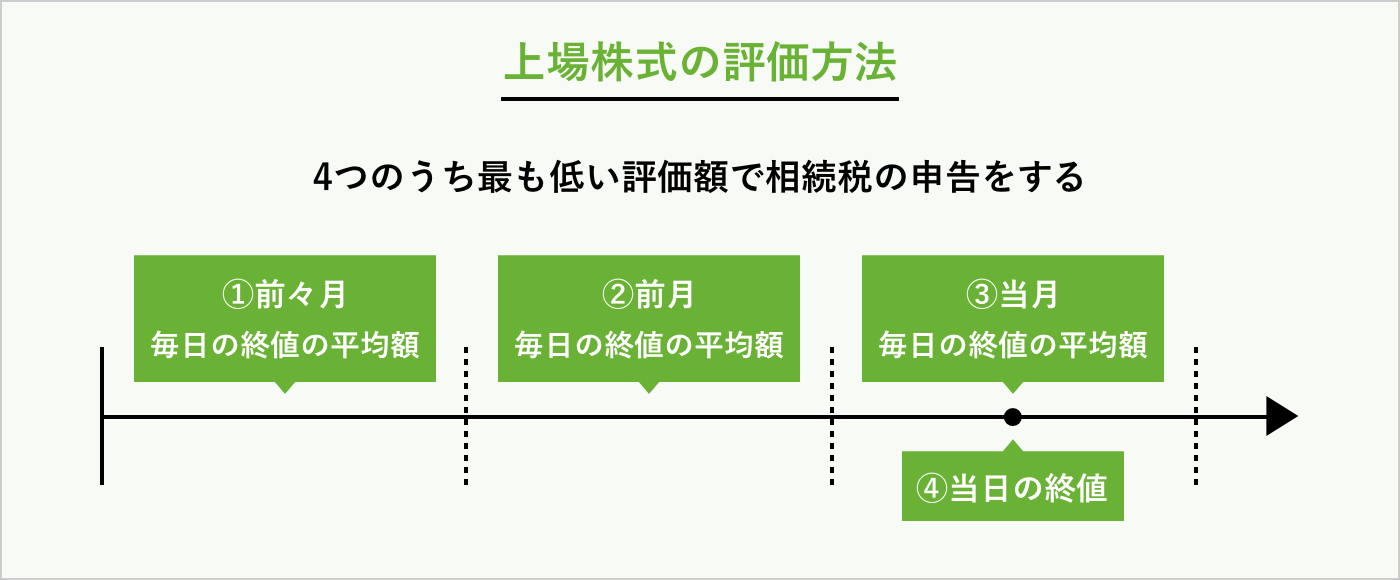

上場株式の評価額は、次の4つの基準の中で最も低い価格が評価額となります。

- 亡くなった日(相続開始日)の終値

- 相続開始月の毎日の終値の平均額

- 相続開始前月の毎日の終値の平均額

- 相続開始前々月の毎日の終値の平均額

5-2. 非上場株式の場合

非上場株式の評価は、企業規模に応じて異なります。大企業の場合は類似業種比準方式、中小企業の場合は純資産価額方式という方法が用いられることが多いです。

企業の資産や収益状況を基に適切な評価を行うため、非上場株式の相続では企業と専門家の協力が不可欠です。

6. 相続手続き後に株を売却する場合

相続した株を売却する際には、いくつかの方法があります。

売却の際には株式の価値が変動することや、売却益に対して税金が発生する可能性があるため、慎重に手続きを進めることが大切です。

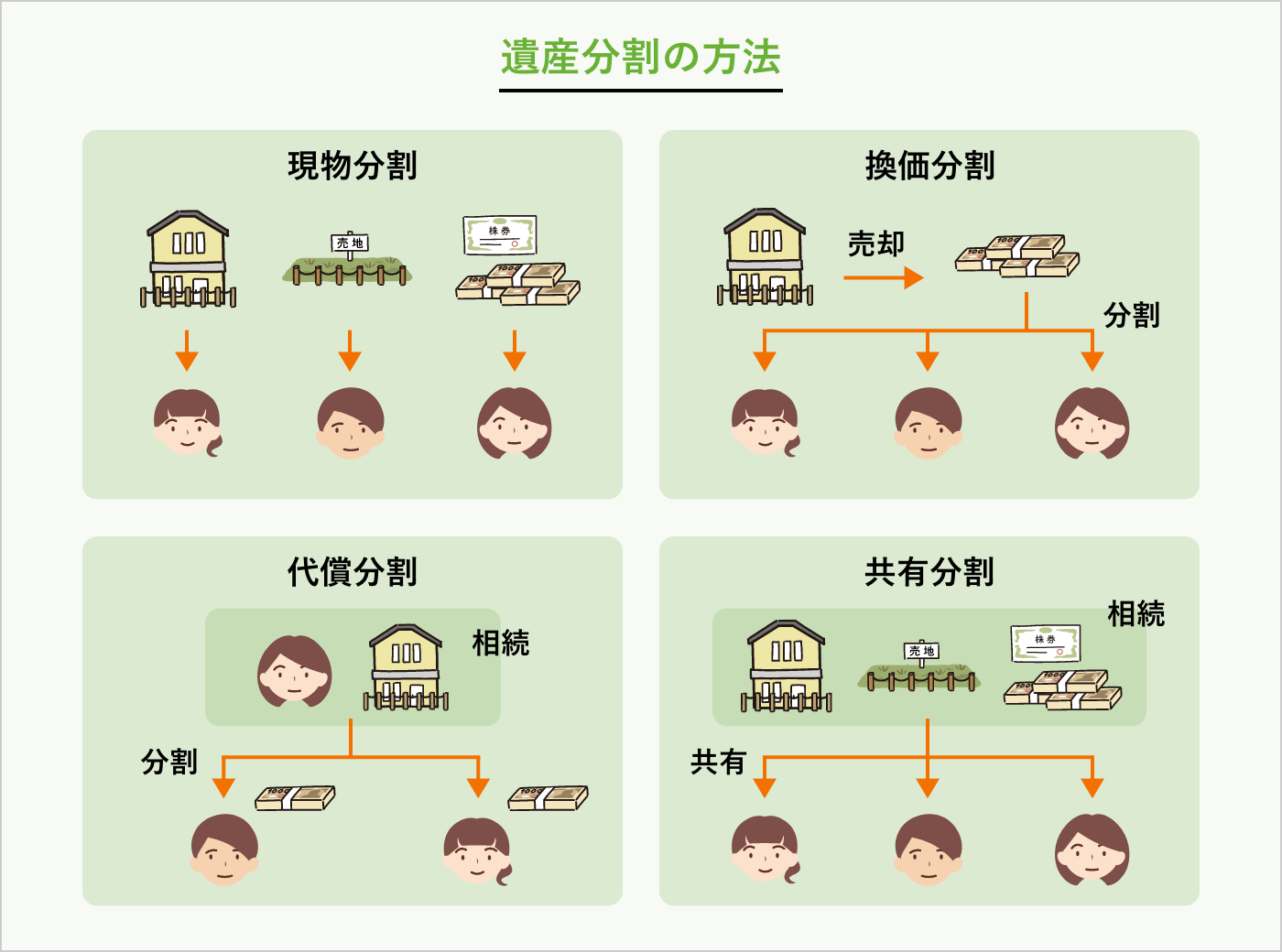

売却方法としては、株をすべて現金化して相続人で分配する「換価分割」、株をそのまま相続人が保有する「現物分割」、そして1人の相続人が株を相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」といった方法があります。

それぞれの方法には、売却手数料や税金が発生する場合があります。特に非上場株式の売却については、発行会社や取引条件によって手続きが異なるため、事前に確認するのが無難です。

7. 相続手続きを専門家に依頼するなら

株の相続手続きは複雑な場合が多く、専門家に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。ここでは、依頼できる専門家の種類と、それぞれが提供するサービスについて説明します。

7-1. 司法書士

司法書士は、不動産の登記や株式の名義変更を含む相続手続きの専門家で、相続人が株式の名義を変更するための書類作成や手続きの代行を依頼可能です。

司法書士に依頼する場合の費用

司法書士に依頼する場合の費用は、手続きの内容によって異なりますが、数万円から数十万円程度が相場です。

特に、複数の相続人がいる場合や非上場株式の相続で複雑な手続きが必要な場合、専門的なサポートを受けることでスムーズに手続きを進められます。

7-2. 税理士

税理士は、相続税や譲渡所得税など、相続に関わる税務処理の専門家です。

株式の相続においては、相続税の申告手続きの代理を依頼可能です。特に、相続財産が多く複雑な場合や、株式の評価方法について適切な助言を受けたい場合には、税理士に依頼すると良いでしょう。

税理士に依頼する場合の費用

税理士の費用は、相続財産の規模や複雑さによって異なりますが、一般的な相場は相続財産の0.5%~1.5%程度です。

相続税の申告や税務対策について正確に対応してもらうためにも、相続税に特化した税理士に相談することをお勧めします。

8. よくある質問

| Q1. 株を相続する場合、どのくらいの期間がかかりますか? |

| A1. 一般的に、相続手続きが完了するまでには数カ月から半年程度かかることが多いです。特に非上場株式の場合、会社との調整が必要となるため、手続きが長引くことがあります。 |

| Q2. 株を相続する際、どの証券会社に株があるかわからない場合はどうすればいいですか? |

| A2. 株がどの証券会社にあるかわからない場合、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせることで、取引のある証券会社を特定することができます。戸籍謄本などの必要書類を揃えて開示請求を行います。手続きには時間がかかる場合があるため、早めの手続を心がけましょう。 |

| Q3. 相続する株が非上場株式だった場合、どのようなリスクがありますか? |

| A3. 非上場株式は、株価の流動性が低く売却が難しい場合があります。また、譲渡制限がついている場合、企業の承認を得なければ名義変更ができないため、相続人が希望する方法で株式を承継することができなくなるリスクがあります。 |

| Q4. 相続税の申告期限はどのくらいですか? |

| A4. 相続税の申告期限は、相続開始から10カ月以内です。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、早めの対応が必要です。 |

| Q5. 相続放棄した場合、株も放棄されますか? |

| A5. はい、相続放棄をすると、相続人としての権利をすべて放棄することになります。そのため、株式も含めたすべての相続財産が対象となります。 |

9. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数89,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。