この記事を要約すると

- 未成年者が相続人になる場合、特別代理人の選任が必要となるケースがあります。親権者と未成年者の間に利益相反が生じる場合、家庭裁判所が特別代理人を選任し、未成年者の利益を守る役割を果たします。

- 特別代理人と未成年後見人は、その目的と役割が異なります。特別代理人は利益相反が生じる特定の法律行為のために選任されるのに対し、未成年後見人は親権者が不在の際に未成年者の財産管理などを継続的に行います。

- 特別代理人には親族や信頼できる第三者が選ばれますが、家庭裁判所が適任かを判断します。利益相反がないことが前提であり、場合によっては弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。

1. 未成年者と相続の基本知識

1-1. 未成年者の法律上の立場

民法では、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないとされており、原則として、未成年者が法律行為を単独で行うことができません(民法第5条1項)。また、未成年者が単独でした法律行為は取り消すことができるとされています。

これは、まだ十分な判断能力を持っていない未成年者が、契約により不利益を被らないように保護するためです。

未成年者の法定代理人は、原則として親権を有する父母です。親権者がいない場合は、家庭裁判所が選任した未成年後見人が務めます。

1-2.相続では親権者が代理できないこともある

相続手続きにおける遺産分割協議や相続放棄は法律行為に該当するため、未成年者が相続人になる場合には、法定代理人(親権者など)の関与が必要になります。

しかし、相続の場面においては、法定代理人が代理できない場合が多く、「特別代理人」を選任して、未成年者を代理する必要がでてきます。

2. 特別代理人とは?その役割と必要性

未成年者が相続人となった場合、特定の状況で「特別代理人」の選任が必要となります。特別代理人とはどのような存在なのか、その役割についてみていきましょう。

2-1. 特別代理人とは

特別代理人は、未成年者や判断能力が不十分な方(成年被後見人など)が法律行為を行う際に、代理をしてもらう人(未成年者や成年被後見人)と、その代理人(親権者や成年後見人)の間で、「利益が相反する行為」がある場合に、家庭裁判所において選任された代理人をいいます。

「利益が相反する」ときとは、相続においては

未成年者や成年被後見人とその代理人(親権者など)が共に相続人になるときが挙げられます。

たとえば、親と未成年者が共に相続人になる場合、親が未成年者の代理人として遺産分割協議を進めることはできません。

なぜなら、親が自分の利益のために未成年の子どもの相続分を決められる状況になってしまうためです。

このような場合、親以外の特別代理人が必要となります。特別代理人は、未成年者が適正な相続分を確保できるよう、協議の場でその利益を守る重要な役割を果たします。

2-2. 特別代理人の役割

特別代理人の役割は、未成年者の利益を最大限に保護することです。その具体的な役割は次の通りです。

■遺産分割協議に参加する

遺産分割協議では、相続人全員が協議に参加して財産の分割方法を話し合います。特別代理人は未成年者の代理人として協議に参加し、未成年者に不利益が生じないよう協議内容を確認します。

■未成年者の相続分を確保する

特別代理人の権限は、家庭裁判所の審判書に記載された行為に限られますが、遺産分割協議が未成年者に不利な内容で進められることがないよう、しっかりと調整をおこなう義務があります。たとえば、他の相続人が多くの財産を得るような不公平な分割案が出された場合、特別代理人は未成年者の相続分を守るために反論や修正を求めます。

特別代理人の注意義務については、「被相続人の遺産を調査するなどして、当該遺産分割協議案の相当性を判断する注意義務を負う」として、特別代理人の不法行為責任を認めた裁判例もあります。したがって、遺産分割協議書案と同じないようだからと漫然と遺産分割協議を行うことのないように注意が必要です。

■遺産分割協議書に署名・押印する

遺産分割協議が成立した場合、特別代理人が未成年者を代理して協議書に署名・押印する役割も担います。

遺産分割協議書には「(未成年者の氏名)の特別代理人」と肩書きを明記して、署名し、特別代理人自身の実印で押印をします。

2-3. 特別代理人が必要な理由

特別代理人は、未成年者の利益を守り、相続全体を円滑に進めるために必要になります。

親が未成年者の代理人として遺産分割協議を行う場合、自分の利益を優先して未成年者の相続分を減らすこともできてしまいます。このような「利益相反」の状況では、親は未成年者の代理人として適切に行動できない可能性があります。

それならば、未成年者に多くの財産を取得させて、親の相続分を少なくすればいいのでは?と思われた方もいるかもしれません。しかしながら、利益相反は、法律行為自体や外形的な状況からみて判断されます。親権者が子に対して不利益を与える意図はなく、実際に子に不利益が生じないとしても、形式的に利益が相反する行為を行う場合には、特別代理人が未成年者を代理する必要があります。

特別代理人は、未成年者が関与する相続手続きを法的に正当かつ公正に進めるために欠かせない存在です。特に、親と未成年者が共に相続人となる場合には、特別代理人を選任することで、全ての相続人が納得できる形で遺産分割を完了させることができるのです。

3. 特別代理人が必要なケースとは?

未成年者が相続人になる場合でも、すべてのケースで特別代理人が必要になるわけではありません。ここでは、特別代理人が必要となる具体的なケースと不要なケースを具体例を通して理解していきましょう。

3-1. 特別代理人が必要なケース

利益相反とは、ある法律行為において、一方の利益が守られることで他方の利益が損なわれる状況を指します。このような利益相反が生じる場合には、特別代理人が必要です。以下に具体的なケースを説明します。

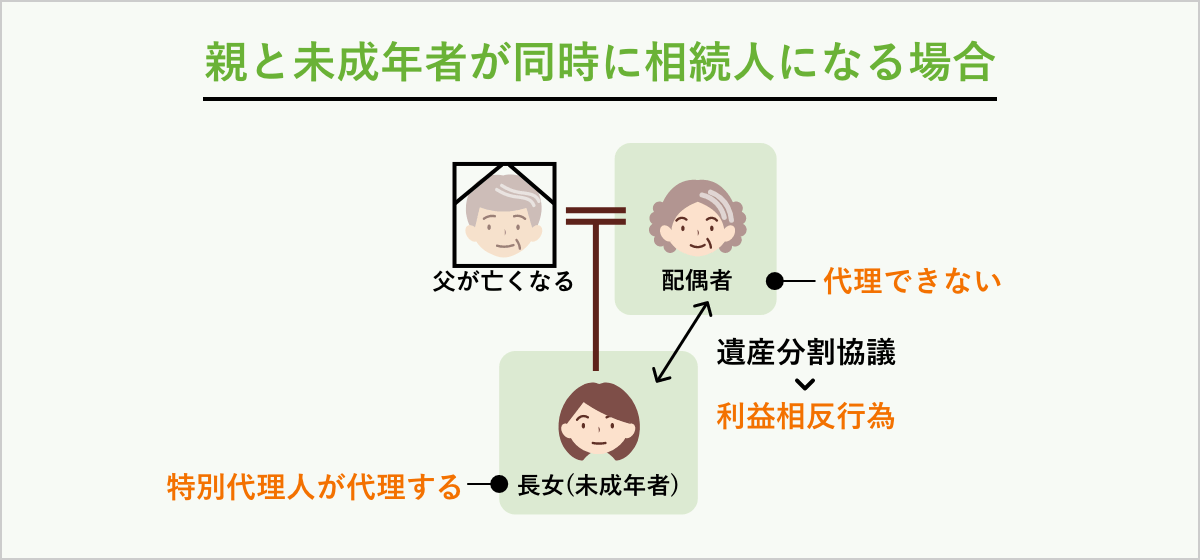

① 親と未成年者が同時に相続人になる場合

親と未成年者が共に相続人になるケースでは、親が自分の利益を優先して未成年者の相続分を少なくするような協議内容にしたり、未成年者を相続放棄させたりする可能性があります。このような場合、親は未成年者の法定代理人としての役割を果たせないため、家庭裁判所に申立てをして特別代理人を選任する必要があります。

【具体例】

父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になった場合を想定します。

この場合、母親が母親自身と子の代理人として両方の立場で遺産分割協議を進めると、遺産の多くを自分のものとする内容で遺産分割を行い、未成年者の権利が侵害される可能性があります。したがって、家庭裁判所により選任された特別代理人が未成年の子を代理して、遺産分割協議を行い、未成年者の権利を守る必要があります。

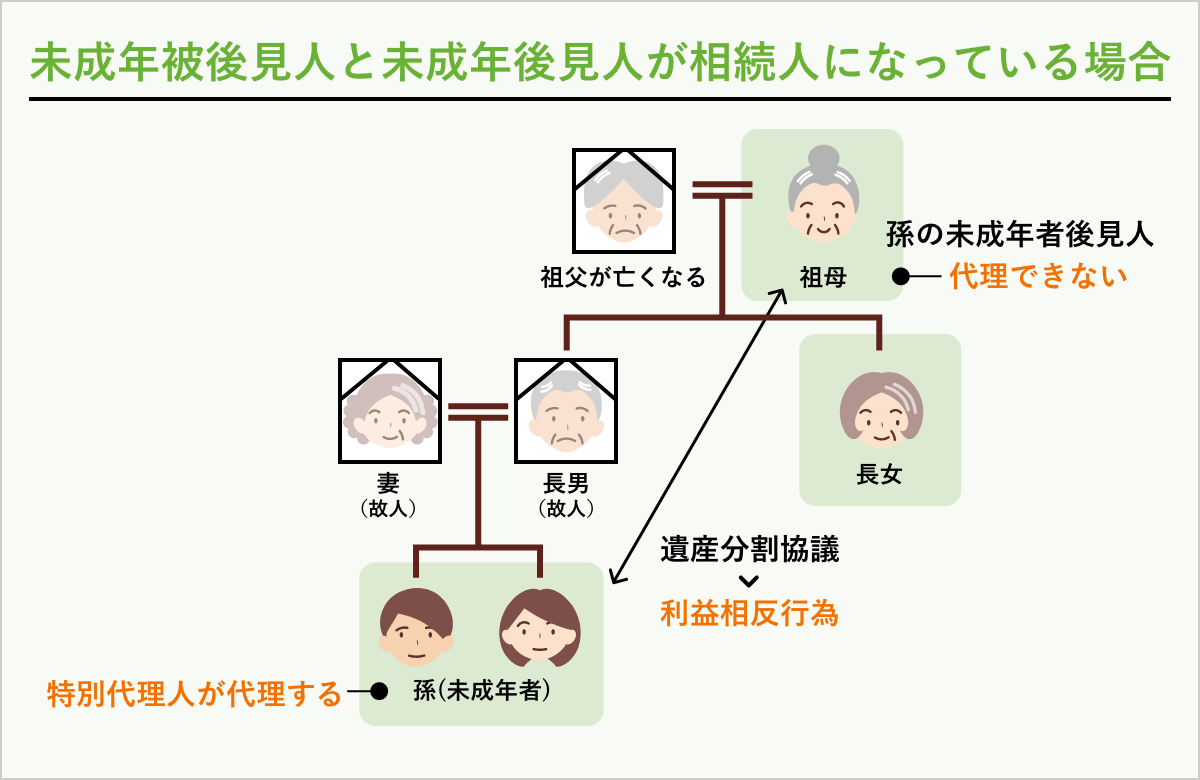

② 未成年被後見人と未成年後見人が相続人になっている場合

未成年後見人とは、親権者が死亡したり、親権を行う人がいないなどの場合に、未成年者の監護養育や財産管理などを行う法定代理人のことをいいます。

未成年後見制度に基づき、親権を行う人がいない未成年者には家庭裁判所で未成年後見人が選任されます。しかし、未成年被後見人と未成年後見人が同じ相続において相続人となる場合、利益相反が生じるため、特別代理人の選任が必要です。

【具体例】

両親が死亡した子どもに祖母が未成年後見人として選任されています。この状況で祖父が亡くなり、祖母と未成年の孫が相続人となった場合、祖母が孫の未成年後見人として遺産分割協議を進めると、利益相反が生じます。祖母が自身の取り分を優先し、未成年者の相続分を減らす可能性があるためです。

こういった場合も家庭裁判所により選任された特別代理人が未成年の孫に代わって、遺産分割協議を行うことが必要です。

3-2. 特別代理人が不要なケース

未成年者が相続人になるからといってすべての相続手続きで特別代理人が必要なわけではありません。以下のようなケースでは、親権者が未成年者の代理人を務めることが可能であり、特別代理人の選任は不要です。

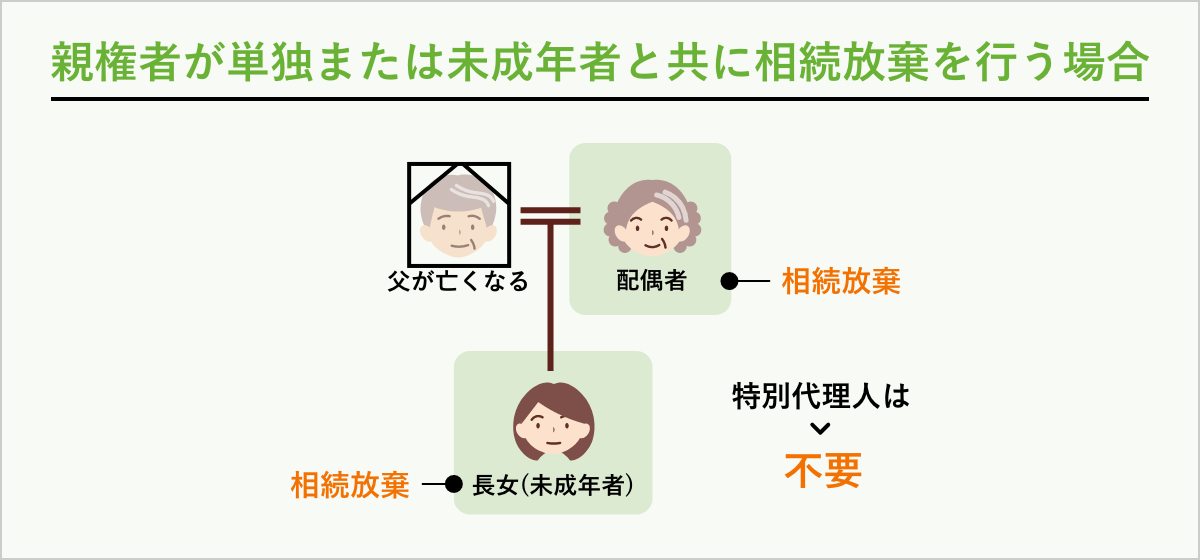

① 親権者が相続放棄する場合

親権者が単独または未成年者と共に相続放棄を行う場合、特別代理人は不要です。なぜなら、親権者が相続権を放棄することで相続人ではなくなり、親権者と未成年者の間で、利益が相反することはなくなるからです。

【具体例】

父親が亡くなり、母親と未成年の子どもが相続人になった場合、母親と未成年者が一緒に相続放棄を行う場合は、特別代理人を選任する必要はありません。

なお、未成年者だけが相続放棄する場合は、特別代理人の選任が必要になります。

なぜなら、未成年者が相続放棄を行うことで、親権者が遺産を独占する可能性があるためです。

② 法定相続分で相続する場合

法定相続分で遺産を分配する場合、遺産分割協議を行う必要がありません。このため、特別代理人の選任も不要となります。

特別代理人の役割は未成年者の利益を保護することです。そのため、法定相続分で分配するのであれば、特別代理人は必要ありません。

③ 遺言書がある場合

被相続人が遺言書で財産の分配を明確に指定している場合、遺産分割協議は不要となるため、特別代理人の選任も不要です。ただし、遺言書に記載されていない財産や不明確な内容がある場合は、遺産分割協議が必要になり、その際には特別代理人の選任が必要です。

4. 特別代理人の選任手続きの流れと注意点

特別代理人の選任は、家庭裁判所が行いますが、選任には申し立てが必要です。申立ての手続きを確認していきましょう。

4-1. 選任手続きの流れ

ステップ1|必要書類を準備する

特別代理人を選任するためには、相続人である未成年者の親権者や未成年後見人、または利害関係人が家庭裁判所に申立てを行います。申立てを行う前に、以下の書類を準備します。

【必要書類】

| 特別代理人選任申立書 | 家庭裁判所の所定の用紙を使用します。 申立書には、未成年者の状況や選任の理由を詳しく記載します。 |

| 未成年者の戸籍謄本 (全部事項証明書) | 未成年者が相続人であることを証明するために必要です。 |

| 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本 (全部事項証明書) | 申立人が親権者または未成年後見人であることを 確認するための書類です。 |

| 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票 | 候補者の身元を確認するために必要です。 |

| 利益相反に関する資料 | 利益相反が発生していることを示すための書類です。 遺産分割協議書案等がこれにあたります。 |

| 利害関係を証する資料 ※利害関係人からの申立ての場合 | 申立人としての適格性を示すための書類です。 戸籍謄本(全部事項証明書)等がこれにあたります。 |

【費用】

■収入印紙(未成年者一人につき、800円)

■郵便切手(裁判所が指定する金額)

ステップ2| 家庭裁判所への申立書を提出する

準備した書類を家庭裁判所に提出します。申立ては未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

ステップ3|家庭裁判所が申立書を受理し、審理する

家庭裁判所が申立書を受理すると、審理が開始されます。この段階で裁判官が以下の点を確認します。

- 未成年者と親権者の間に利益相反があるか

- 特別代理人の候補者が適任であるか

- 遺産分割協議書案の内容が未成年者にとって不利益でないか

【追加資料の提出】

裁判所が必要と判断した場合、追加資料の提出を求められることがあります。

ステップ4|特別代理人候補者に照会書(回答書)が届き、必要事項を記入し返送する

申立書類の受理後、不備が無ければ、2~4週間程度で特別代理人候補者宛に「照会書(回答書)」という書面が届きます。

照会書(回答書)には、特別代理人が必要な理由が記載されているほか、候補者自身の事、遺産分割協議の内容についてどう思うかなどについての質問が記載されています。

候補者の方は照会書(回答書)を読み、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて家庭裁判所へ返送します。

申し立てをする際、あらかじめ候補者の方に照会書が届いたら速やかに返信して欲しい旨を伝えておきましょう。

ステップ5|照会書(回答書)返送後、特別代理人の選任審判

照会書(回答書)が家庭裁判所に返送され、審理が終了すると、家庭裁判所が特別代理人の選任を決定し、特別代理人選任審判書を発行します。この審判書には、選任された特別代理人の名前や権限が明記されています。

【審判結果の通知】

特別代理人選任審判書謄本は申立人および特別代理人に送付されます。この審判書謄本は、不動産の名義変更、相続税申告、金融機関の解約手続きなどで使用しますので、大切に保管しておきましょう。

4-2.申立ての際の注意点

■遺産分割協議書案の内容に注意

特別代理人選任申立ての添付書類として、遺産分割協議書案を作成し提出します。

この協議書案は、未成年者にとって不利益な内容になっていないか、また、法定相続分を下回っている場合には合理的な理由があるかを提出された資料を基に家庭裁判所が判断します。

そして、実際の遺産分割では、遺産分割協議書案に従った内容である必要があり、後から変更することは認められません。

したがって、特別代理人選任申立ての段階で、遺産分割協議の内容を決めておく必要があります。相続税の申告が必要な場合、協議内容は相続税に影響を及ぼします。事前に専門家に相談したうえで手続きを進めると安心でしょう。

■スケジュール管理

特別代理人の選任手続きには、申立てから選任決定まで通常1~2か月程度かかります。ただし、書類の不備や審理内容によってはこれ以上の時間がかかることもあります。

相続税申告が必要な場合は、申告期限(相続開始から10か月以内)を考慮し、早めに手続きを進めることが重要です。

5. 遺言があれば

ここまでご説明したように未成年者が相続人になる場合、特別代理人が必要になる状況は少なくありません。

家庭裁判所での申立て自体は難しいことではありませんが、申立てには遺産分割協議書案が必要であったり、特別代理人選任には親族や知人などの協力を得る必要があったりと、煩雑で心労の重なる手続きでもあります。

ただ、遺言があればこの手続きを回避することもできます。

必ずしも複雑な遺言を残す必要はなく「遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる」などシンプルな内容でも構いません。

未成年者の子のいる若い世代は、遺言書はまだ早いと思われるかもしれませんが、もしもの時に備えて、遺言書の作成を検討されてもいいでしょう。

6. よくある質問

| Q1. 特別代理人の候補者は誰を選ぶべきですか? |

| A1.親族や信頼できる知人を候補者にするのが一般的です。ただし、未成年者の利益を最優先に考える必要があるため、家庭裁判所が候補者の適任性を審査します。場合によっては、弁護士や司法書士が選ばれることもあります。 |

| Q2. 特別代理人の選任にはどのくらい時間がかかりますか? |

| A2. 通常、申立てから選任までは1~2カ月程度ですが、家庭裁判所の混雑状況によってはさらに時間がかかることもあります。 |

| Q3. 未成年の特別代理人は複数人必要ですか? |

| A3. 未成年の相続人が複数いる場合、それぞれの未成年者に特別代理人が必要です。1人の特別代理人が複数の未成年者を代理すると、未成年者同士の間で利益相反が生じる可能性があるためです。このため、家庭裁判所は公平性を保つために未成年者ごとに別々の特別代理人を選任します。 |

| Q4. 親族以外を特別代理人にすることはできますか? |

| A4.はい、弁護士や司法書士などの専門家を特別代理人にすることも可能です。親族に適任者がいない場合や、専門的な知識が必要な場合に選ばれることがあります。 |

| Q5. 特別代理人の報酬は誰が負担しますか? |

| A5.特別代理人に報酬が発生する場合、その費用は通常、相続財産から支払います。特別代理人の報酬額については財産状況や必要となる業務などを見て裁判所が判断します。 |

7. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。2004年の創業以来、累計受託件数89,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。