この記事を要約すると

- 不動産を相続するには、相続人・財産の確定、遺産分割協議、相続登記までの手続きが必要です。2024年に施行された相続登記の義務化により、3年以内に登記手続きを行わないと罰則が科されるため、早めの準備が求められます。

- 亡くなった親名義の不動産などの名義変更(相続登記)は、相続開始を知った日から3年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

- 不動産を相続するには、法務局で相続登記を行う必要があります。手続きが複雑なため、登記手続きの専門家である司法書士に依頼する人が多いです。

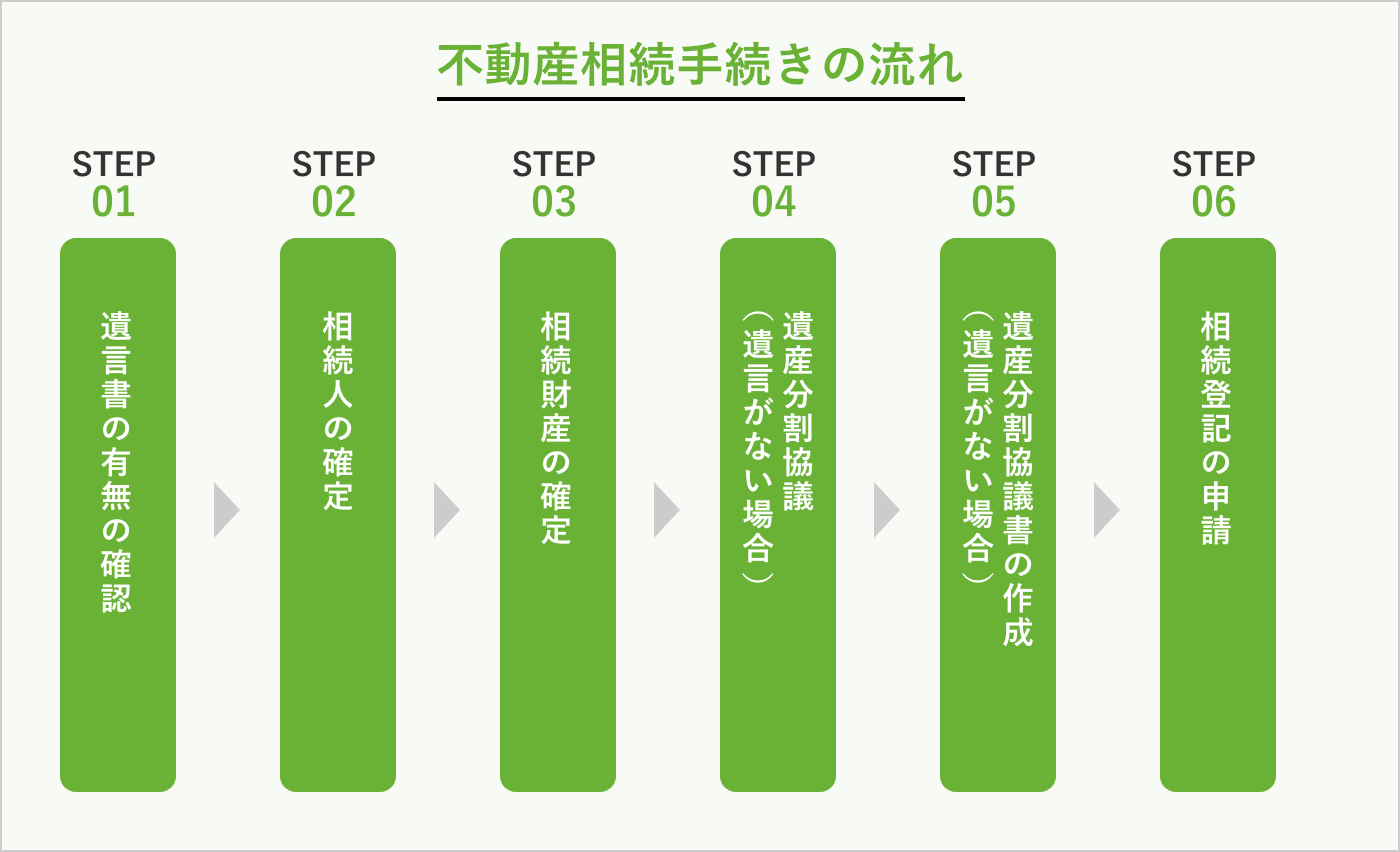

1. 不動産相続の流れ

不動産を相続するためには、以下の流れに沿って手続き(「相続登記」といいます)を進める必要があります。

STEP01:遺言書の有無の確認

まず、亡くなった人(被相続人といいます)が遺言書を残しているかどうかを確認します。

遺言書があった場合は、その内容に従って相続手続きを進めることになります。遺言書はそのほとんどが公正証書遺言または自筆証書遺言で、それぞれ手続きが異なります。

遺言書が無かった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

STEP02:相続人の確定

次に、誰が相続人になるのかを確定します。

相続人の要件は法律で定められており、被相続人の配偶者に加えて、次の順番で決まります。

- 被相続人の子供

- 被相続人の親

- 被相続人の兄弟姉妹

先の順位がいない場合にのみ、あとの順位の人が相続人になります。

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本(又は抄本)を確認する必要があります。

STEP03:相続財産の確定

相続人の確定と並行して、不動産の他、預貯金や有価証券など、被相続人が所有していた財産を全てリストアップし、相続財産を確定します。ローン等の債務も財産に含まれますので、忘れないようにしましょう。

故人名義の不動産は、毎年4月~5月頃に市区町村から届く、「固定資産税の課税明細書」があれば、把握しやすいです。もし課税明細書が見つからないようなら、市区町村役場等で「名寄帳」を調査する手もあるので、相談してみましょう。

STEP04:遺産分割協議(遺言書が無い場合)

相続人が複数人いる場合、不動産を含めた相続財産をどのように分割するかを協議します。この協議が成立するためには全員の合意が必要です。

遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容を優先することになりますので、分割協議は不要です。

STEP05:遺産分割協議書の作成(遺言書が無い場合)

遺産分割協議が成立したら、その内容を文書にまとめます。これを「遺産分割協議書」と呼び、相続人全員の署名と押印が必要となります。遺産分割協議書は、相続登記や相続税の申告に必要な書類です。

STEP06:相続登記の申請

ここまで終われば、遺言書や遺産分割協議書の内容に基づいて、相続登記の申請書を作成し法務局に申請します。

申請時には、ここまで取得した戸籍謄本や、遺産分割協議書の添付が必要です。申請が受理されれば、不動産の名義が故人から、相続人へと変更されます。

2. 不動産の相続にかかる費用について

不動産の相続手続きには、通常、次の費用が必要となります。

登録免許税

相続登記をする際にかかる税金です。不動産の評価額に一定の割合(通常は0.4%)を掛けて算出されます。

例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。

この費用は相続登記の申請時に法務局に納付します。

司法書士報酬

手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬が必要です。

報酬額は依頼内容や不動産の評価額によって異なりますが、相場としては数万円から十数万円程度です。

司法書士に依頼すれば、書類作成や申請など、遺産分割協議を除く手続きの大半を任せてしまうことが可能です。

相続税(相続財産の総額が基礎控除額を超える場合)

不動産の名義変更とは別途、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。

基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です。

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、自身で申告書類を作成して税務署へ提出する必要があります。もし相続税の申告を税理士へ依頼する場合は、税理士報酬も必要となります。

その他の費用

その他、登記簿謄本や戸籍謄本の取得費用、郵送費などの実費がかかります。

3. 必要書類

不動産の相続手続きには、通常、以下の書類が必要となります。

被相続人の戸籍謄本

相続人の確定のため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要です。

被相続人の戸籍謄本は、相続人(配偶者及び子供・親などの直系に限る)であれば最寄りの市区町村の役所で取得できます。

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員が相続権を持っていることを確認するため、全ての相続人の戸籍謄本(又は抄本)が必要です。

住民票

被相続人の死亡時の住所および相続人の現住所の確認のため、不動産取得者の住民票が必要です。

遺産分割協議書

相続人全員が合意した遺産分割の内容を記載した文書です。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付が必要です。

不動産の登記簿謄本

相続する不動産の登記簿謄本を取得します。これにより、不動産の所有者や権利関係を確認します。

登記簿謄本は法務局で取得できます。

固定資産評価証明書

相続する不動産の評価額を確認するために必要です。評価額は相続税や登録免許税の計算に使用されます。

固定資産評価証明書は市区町村の役所等で取得できます。

遺言書(ある場合)

被相続人が遺言書を残している場合、その原本が必要です。自筆証書遺言の場合は、法務局で預けている場合を除き、家庭裁判所にて検認手続きを経る必要があります。

遺言書の内容に基づいて相続手続きを進める場合は、遺産分割協議書は必要ありません。

相続関係説明図

相続人の関係を図示した書類です。これにより、相続関係を視覚的に確認することができます。

相続関係説明図は相続登記の際に提出することがあります。

4. 不動産の相続手続き(相続登記)の義務化について

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。内容を詳しく見てみましょう。

4-1. 義務化の背景と目的

不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地問題の深刻化があります。

所有者が不明な土地は、管理が行き届かず、放置されることが多く、社会問題となっていました。相続登記の義務化は、このような問題を解決するために導入されました。

4-2. 義務化の内容

【相続開始から3年以内に登記】

相続人は、被相続人が不動産を所有していることを知り、かつ相続開始を知った日から3年以内に、不動産の相続登記を行わなければなりません。この期限内に登記を行わない場合、罰則が科されることがあります。

【罰則の導入】

相続登記を義務化された期限内に行わない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。過料は、相続人が期限内に相続登記を行うことを促すための措置です。

4-3. 義務化に伴う手続きのポイント

【早めの対応が重要】

相続が発生した場合は、速やかに手続きを開始することが重要です。

相続人全員が協力し、必要書類を早めに揃えることで、スムーズに手続きを進めることができます。

【専門家の助言を受ける】

手続きが複雑であるため、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

専門家に任せることで、ミスを防ぎ、確実に手続きを進めることができます。

5. 不動産相続にかかる期間

相続手続きにかかる期間は、遺言書の有無や相続人間の合意状況、必要書類の揃い具合などによって異なります。

ここでは、遺言書がある場合と遺言書がない場合に分けて説明します。

5-1. 遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺言書の内容に従って手続きを進めるため、比較的迅速に進められることが多いです。

ただし、自筆証書遺言の場合は、法務局に遺言書を預けている場合を除き検認手続きが必要となります。

公正証書遺言の場合は検認不要なので、よりスムーズに手続きが進められます。

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言は、原則として遺言書を家庭裁判所で裁判官の立会いの下開封する、検認手続きというものが必要です。この手続きには数ヶ月程度かかることがあります。

遺言執行者の指定と活動

遺言執行者が指定されている場合、その指示に従って相続手続きを進めます。

相続登記の申請と完了

不動産の相続登記を法務局に申請し、所有権を変更します。

全体として、遺言書がある場合の相続手続きは、2ヶ月から5ヶ月程度かかることが一般的です。

5-2. 遺言書が無い場合

遺言書が無い場合、相続人間での遺産分割協議が必要となり、手続きが複雑化することがあります。

相続人の確定と財産調査

相続人の確定や財産の調査を行います。

遺産分割協議

相続人間で遺産の分割方法について協議します。

すぐに協議がまとまれば良いですが、相続人間で意見が対立する場合、数年単位で時間がかかることもあります。

協議が成立したら、その内容に沿った遺産分割協議書を作成します。

相続登記の申請と完了

不動産の相続登記を法務局に申請し、所有権を変更します。

全体として、遺言書が無い場合の相続手続きは、3ヶ月から6ヶ月程度かかることが一般的です。

6. よくある質問

| Q1: 相続登記を自分で行うことはできますか? |

| A1 : 相続登記を自分で行うことは可能です。しかし、手続きが複雑で多くの書類を準備する必要があるため、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進み、ミスを防ぐことができます。 |

| Q2 : 相続人に未成年者がいる場合、どうすればよいですか? |

| A2 : 相続人に未成年者がいる場合、未成年者の権利を守るために特別代理人を選任する必要があります。特別代理人は家庭裁判所で選任され、未成年者の利益を代表して相続手続きを行います。 |

| Q3 : 相続した不動産に借地権がある場合、手続きはどうなりますか? |

| A3 : 借地権がある場合、地主との関係を確認し、借地権の継承手続きを行う必要があります。借地権の名義変更や、場合によっては新たな賃貸借契約の締結が必要となります。 |

| Q4 : 相続財産に負債が含まれている場合、不動産相続はどうなりますか? |

| A4 : 相続財産に負債がある場合、その負債も相続することになります。負債を相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで、負債を引き継ぐことはありませんが、不動産を相続することもできなくなります。 |

| Q5 : 海外に居住している相続人がいる場合、不動産の相続手続きはどうなりますか? |

| A5 : 海外に居住している相続人がいる場合でも手続きは可能ですが、時間がかかることがあります。特に、相続人全員の署名や必要書類の取り寄せに時間を要するため、早めに手続きを開始することが重要です。 |

7. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。2004年の創業以来、累計受託件数89,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。