この記事を要約すると

- 相続放棄は、熟慮期間内(3カ月)に家庭裁判所へ申述し、必要書類を提出することで成立します。期間内に間に合わない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の延長申立てを行うことも可能です。

- 相続放棄は、熟慮期間を過ぎると原則としてできなくなります。また、故人の財産を勝手に売却したり、借金を返済した場合も、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなる可能性があります。

- 相続放棄をする前に故人の財産を勝手に処分したり、預金を引き出す行為は避けましょう。ただし、一般的に、財産の価値を守るための「保存行為」は別とされています。

1. 熟慮期間「3カ月」を正しく理解する

相続放棄を行う際に最も重要なのは、法律で定められた「熟慮期間」を正しく理解し、その期限内に適切な手続きを行うことです。まずは、熟慮期間の基本ルール、起算点の具体例、そして複数の相続人がいる場合の注意点について理解しましょう。

1-1. 熟慮期間とは?

熟慮期間とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債について、「相続するか」「相続放棄するか」「限定承認をするか」を決定するために与えられた時間のことを指します。

民法第915条によれば、熟慮期間は

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定められています。

この期間内に手続きを行わない場合、法律上「単純承認」をしたと見なされ、遺産も負債もすべて引き継ぐことになります。

【単純承認とは】

被相続人のプラスの財産(現金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)も無条件で引き継ぐという状態です。相続放棄や限定承認を行わない限り、相続人はこの単純承認が成立します。

熟慮期間は、相続人が冷静に判断する時間を確保するための重要な制度です。しかし、この3カ月の期限を正しく理解していないと、意図せずに負債を背負う結果になりかねません。

1-2. 熟慮期間の起算点

熟慮期間の起算点、つまり「自己のために相続の開始があったことを知った時」がいつなのかを正確に理解することが重要です。具体的なケースごとの起算点を確認していきましょう。

① 被相続人の死亡を知った時

一般的なケースでは、被相続人が亡くなった日が熟慮期間の起算点となります。

例えば、親や配偶者など、近い家族が亡くなった場合、その死亡を知った日が熟慮期間のスタートとなることがほとんどです。特に、同居していた場合や死亡の知らせをすぐに受け取った場合、この日を基準に熟慮期間を計算します。

② 先順位者の相続放棄を知った時

被相続人の配偶者や子どもなど、先順位の相続人が相続放棄をした結果、自分が新たに相続人になる場合があります。このような場合は、先順位者の相続放棄を知った日が起算点になります。

例えば、被相続人の唯一の子どもが相続放棄をしたことで、その兄弟である自分に相続権が回ってきた場合、先順位の相続人である被相続人の子どもの相続放棄を知った日が熟慮期間のスタートです。

③ 相続権があることを後から知った時

被相続人と疎遠で、亡くなったことや自分が相続人であることを後から知る場合があります。この場合、「相続権があることを知った日」が起算点となります。

例えば、実の父親が亡くなったが、自分が認知されていないと思い込んでいた場合。後日、戸籍の調査で認知されていることを知った場合、この日が起算点となります。

1-3. 複数の相続人がいる場合の注意点

■各相続人の熟慮期間が異なる場合

相続人が複数いる場合、全員の熟慮期間が同じとは限りません。相続開始を知った日がそれぞれ異なる場合、熟慮期間も個別に計算されます。

例えば、同居していた相続人は被相続人の死亡当日に熟慮期間がスタートするが、遠方に住む相続人は死亡の連絡を受けた日からスタートします。

■他の相続人の行動の影響

先順位者が相続放棄をした場合、その通知が遅れると後順位者の熟慮期間もその分遅れてスタートします。このため、他の相続人の行動や通知のタイミングが影響することを理解しておく必要があります。

1-4. 熟慮期間の正しい計算方法

熟慮期間の計算を間違えると、期限を見落とすリスクがあります。次のポイントを押さえて正確に計算しましょう。

●期間は翌日から計算する

熟慮期間は、期間の初日は算入せず、翌日からカウントが始まります(民法第140条)。例えば、被相続人が亡くなったことを1月1日に知った場合、熟慮期間の計算のスタートは1月2日となります。

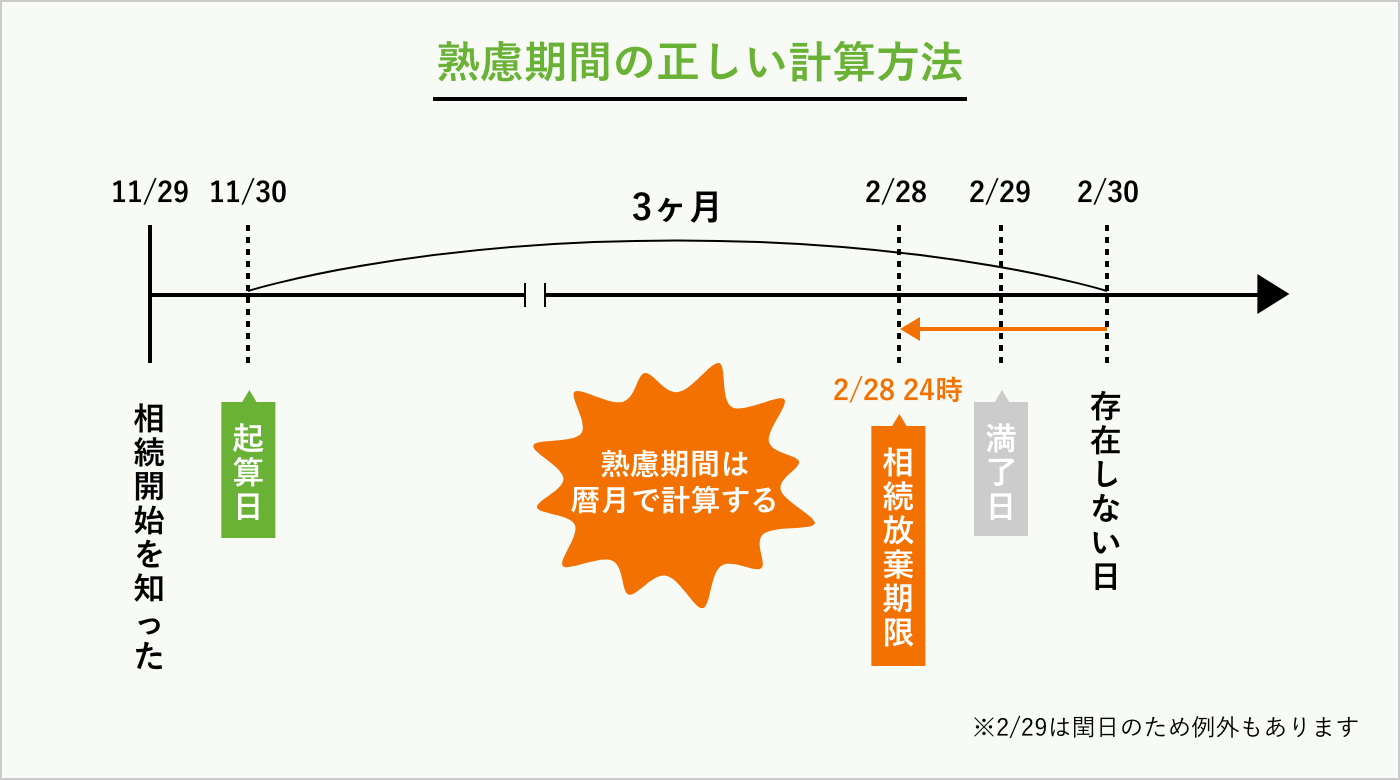

●カレンダーで3カ月を計算する

熟慮期間は暦月で計算されます(民法第143条)。例えば、11月30日が起算日であれば、3カ月後の2月28日24時経過時が熟慮期間の満了日です。

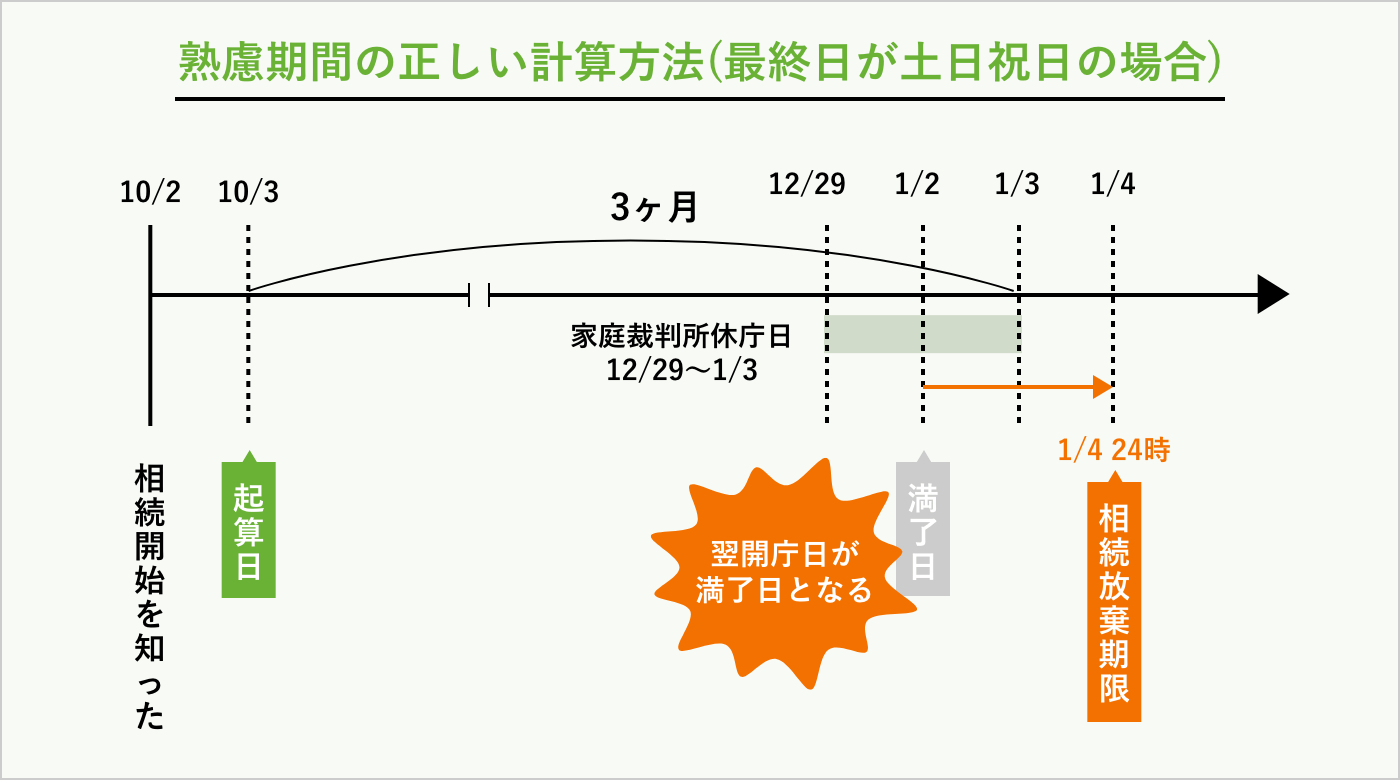

●熟慮期間の最終日が土日祝日の場合

家庭裁判所が休日の場合、最終期限はその翌開庁日となります。したがって、満了日が土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日と重なる場合は、翌開庁日が満了日となります。

例えば、10月2日に被相続人が亡くなったことを知った場合、1月4日が満了日となります。

2. 期限を過ぎる前に取るべき対応策

相続放棄を検討している場合、熟慮期間である「3カ月」を過ぎると、原則として相続放棄は認められなくなるため、期限内に適切な対応を取ることが大切です。

ここでは、期限を守るための対応策を具体的にみていきましょう。

2-1. 申述書を期限内に提出する

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対する「相続放棄申述書」の提出から始まります。

この申述書を提出しなければ、相続放棄の意思は正式に認められません。

【最低限提出が必要な書類】

相続放棄申述書と一緒に以下の書類を準備する必要があります。

- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

- 相続放棄する方の戸籍謄本

- 相続放棄する方が相続人であることがわかる戸籍(除籍)謄本

これらの書類が揃わない場合でも、まずは

「相続放棄申述書」を期限内に提出することが最優先 です。

申述までに間に合わない書類は後日追加で提出することが認められています。

【提出方法と注意点】

申述書と必要書類は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。提出方法は以下の2つです。

■直接提出

家庭裁判所の窓口で提出する方法が最も確実です。提出時に不備があれば、その場で修正できるため、早めに訪問することをお勧めします。

■郵送提出

郵送の場合、速達またはレターパックを使用し、提出日が証明できる形で送付してください。最終期限の直前に郵送する際は、家庭裁判所に電話で到着確認を取るのが良いでしょう。

2-2. 熟慮期間の伸長申立て

熟慮期間内に相続放棄が間に合わない場合、家庭裁判所に「熟慮期間伸長申立て」を行うことができます。

この手続きを行えば、家庭裁判所の許可を得ることで熟慮期間を延長できます。

① 申立てが認められるケース

家庭裁判所が伸長の審理をする際、相続財産の構成の複雑さ、所在地、相続人の海外や遠隔所在などの状況を考慮して審理します。

さらに、相続財産の積極、消極財産の存在や限定承認することについて、共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調整期間なども考慮して判断されます。

したがって、家庭裁判所が熟慮期間の伸長を認めるのは、以下のような正当な理由がある場合です。

■財産調査が困難な場合

被相続人が多くの金融機関に口座を持っている場合や、不動産が複数地域に点在している場合は、調査に時間がかかります。このような理由は申立てが認められる可能性が高いです。

単に多忙のため相続財産を調査できないという理由では認められないでしょう。

■相続人の所在が不明な場合

相続人の調査を行い、戸籍を遡った際に相続人が知らない相続人が存在する場合があります。また、兄弟であっても疎遠で連絡先がわからない場合もあります。このような場合も、期間の延長が認められるケースがあります。

■相続内容が複雑な場合

相続財産が負債を含む場合、内容を精査する時間が必要です。

このような場合も家庭裁判所は熟慮期間の延長を許可する可能性があります。

② 申立書の作成と提出方法

熟慮期間の延長を求める場合、次の手順で進めます。

ステップ1|申立書の作成

熟慮期間が延長されるべき理由を具体的に記載します。

例えば、「被相続人の負債の調査が終わらない」「他の相続人が相続財産を開示してくれない」など、具体的な背景を丁寧に記載してください。

ステップ2|必要書類を準備

被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本など、手続きを裏付ける書類を添付します。

ステップ3|家庭裁判所に提出

書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 に持参または郵送します。

提出後1~2週間ほど、裁判所の判断を待つ必要があります。熟慮期間が終了する直前に期間伸長の申立てを行うと、万が一熟慮期間の伸長が認められなかった場合、その時点で相続放棄を試みても相続放棄が認められないということになります。期間伸長の申立てはスケジュールに余裕をもって行うことをお勧めします。

熟慮期間の延長が認められた場合、期間の長さはケースバイケースで異なりますが、1~3カ月程度の延長が一般的です。

2-3. 専門家への早期相談

熟慮期間が迫っている場合、弁護士や司法書士に相談することで手続きをスムーズに進められます。

【専門家を活用するメリット】

■必要書類の迅速な収集

戸籍謄本の収集や複雑な書類作成を代行します。熟慮期間を伸長する場合には、伸長の理由が重要です。専門家に依頼することで、確実性の高い手続きを行うことができます。

■期限内の対応の徹底

熟慮期間の計算を正確に行い、期限内に必要な手続きを完了させます。

■リスク回避のアドバイス

相続放棄が無効となる可能性のある行為について具体的にアドバイスします。

期限を過ぎないためには、迅速な行動が必要です。ここで紹介した対応策を活用し、確実に相続放棄の手続きを進めましょう。特に、期限内に間に合わない場合の熟慮期間伸長申立ては重要な手段となります。必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討してください。

3. 相続放棄が認められなくなる、注意すべき行為

相続放棄を検討している場合、慎重に行動する必要があります。

法律上、特定の行為を行うと「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

ここでは、特に注意すべき行為を詳しく解説します。

3-1. 遺産を処分する行為

遺産を処分する行為は、法律上「単純承認」とみなされます。単純承認とは、遺産をそのまま相続する意思を示したとみなされる状態のことで、この場合、相続放棄をする権利を失います。

■処分行為の具体例

以下は、処分行為とみなされる典型的な例です。

【不動産の売却やリフォーム】

被相続人が所有していた土地や建物を売却したり、リフォームした場合、それは相続財産を積極的に利用した行為とみなされます。

【預金の引き出しや使用】

被相続人の銀行口座から現金を引き出し、借金返済や自分の生活費に使用する行為も処分に該当します。

【家財道具や車両の売却】

家具や自動車など、被相続人の所有物を売却して現金化する行為も処分行為となります。

■保存行為との違い

処分行為とは異なり、財産の価値を守るための「保存行為」は許されます。

たとえば、建物が老朽化して危険な場合に行う補修や、壊れたフェンスの修理などは保存行為として認められます。しかし、財産の性質を変える行為(例:家の取り壊し)は保存行為には該当しません。

3-2. 遺産を隠す行為

遺産隠匿は、相続放棄が認められなくなるだけでなく、法律上のペナルティの対象となる可能性もあります。

相続放棄をしたいが、一部の遺産は手元に残したいという考えから隠匿行為を行う人もいますが、これは重大なリスクを伴います。

■隠匿行為の具体例

【現金や貴金属の持ち出し】

被相続人の口座から現金を引き出し、自宅に保管する行為。

【遺産目録への未記載】

遺産分割協議書や目録に特定の財産を記載せず、他の相続人に隠す行為。

【美術品や骨董品の隠蔽】

財産的価値のある物品を他所に移動させ、所在を明かさない行為。

■隠匿行為のリスク

隠匿行為が発覚すると、相続放棄の効力が取り消される可能性があります。また、税務調査や相続人間でのトラブルに発展することも多く、場合によっては追徴課税が科されることもあります。

3-3. 財産を使用または消費する行為

相続放棄前に被相続人の財産を個人的に使用した場合も、単純承認とみなされる可能性があります。

これは財産を自分のものとして扱ったと解釈されるためです。

■使用行為の具体例

【被相続人の自動車を利用】

遺産である車を通勤や私用に使う行為。

【被相続人の不動産を賃貸】

被相続人が所有していたアパートを自分の判断で貸し出し、その収益を得る行為。

【現金の借金返済への利用】

被相続人の現金を使って自分の借金を返済した場合も該当します。

■消費行為が発覚した場合

財産を消費した場合、家庭裁判所に相続放棄を申述しても、既に単純承認が成立していると判断される可能性があります。その結果、負債を含めたすべての相続財産を引き継ぐこととなります。

3-4. その他注意すべきポイント

■他の相続人への勝手な分配

被相続人の財産を他の相続人に勝手に分配した場合も、処分行為とみなされます。

この場合、自分だけでなく、分配を受けた相続人にも法的な影響を及ぼす可能性があります。

■軽率な行動を避ける

相続放棄を検討している場合は、家庭裁判所での手続きが完了するまで慎重に行動してください。

相続放棄を確実に行うためには、遺産に手を付けないことが大前提です。特に、処分行為や隠匿行為、財産の使用行為は、相続放棄の権利を失うだけでなく、法的なトラブルに発展するリスクがあります。

迷いや不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

4. よくある質問

| Q1. 必要書類が揃わない場合でも期限内に手続きできますか? |

| A1: 必要書類が揃わなくても、まず「相続放棄申述書」を期限内に家庭裁判所へ提出してください。不足書類は後日追加提出可能で、手続きとして認められます。 |

| Q2: 熟慮期間を過ぎた場合、相続放棄は認められますか? |

| A2: 熟慮期間後でも、負債が後から判明した場合など合理的な理由があれば認められる可能性があります。早急に家庭裁判所へ相談し、申立てを行いましょう。 |

| Q3: 熟慮期間の延長を申請するにはどうすれば良いですか? |

| A3: 「熟慮期間伸長申立書」を作成し、理由や証拠書類を添付して家庭裁判所に提出してください。財産調査や相続人の所在不明など正当な理由が必要です。 |

| Q4: 遺産を一部処分してしまった場合でも相続放棄は可能ですか? |

| A4: 処分行為が「保存行為」とみなされれば相続放棄が認められる場合がありますが、単純承認とされるリスクがあります。専門家に相談するのが安全です。 |

| Q5: 専門家に相談するタイミングはいつが良いですか? |

| A5: 熟慮期間が迫っている場合や手続きに不安がある場合は、すぐに相談しましょう。早期の相談で、期限内の確実な対応とトラブル回避が可能です。 |

5. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。2004年の創業以来、累計受託件数89,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。