この記事を要約すると

- 相続した土地は、登記簿上の名義を変更しなければ、所有権が法的に認められません。名義変更には、相続人の確定や遺産分割協議を含む複数の手続きが必要となります。

- 土地の相続登記は、相続開始から3年以内に行うことが法律で義務付けられています。この期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。

- 名義変更にかかる主な費用は登録免許税で、土地の評価額の0.4%が課税されます。他にも戸籍謄本や住民票の取得費用、司法書士へ依頼する場合は10〜20万円程度の報酬が必要です。

1. なぜ名義変更(相続登記)が必要なのか?

土地や不動産の所有権は、登記簿に記録されており、この登記情報を更新しないまま放置すると、誰が所有者なのかということが不明確で、売却や相続、管理の際にトラブルが発生することがあります。

特に、土地の相続に関しては長期間放置されているケースが多く、社会的に問題となっていました。

これらの問題を解決するため、2024年4月1日から、相続した土地の名義変更が義務化されました。

これは、相続開始後3年以内に登記を完了しないと、10万円以下の過料が科される可能性があるというものです。3年という猶予はありますが、相続が発生した際には、早めに相続登記を済ませることが重要です。

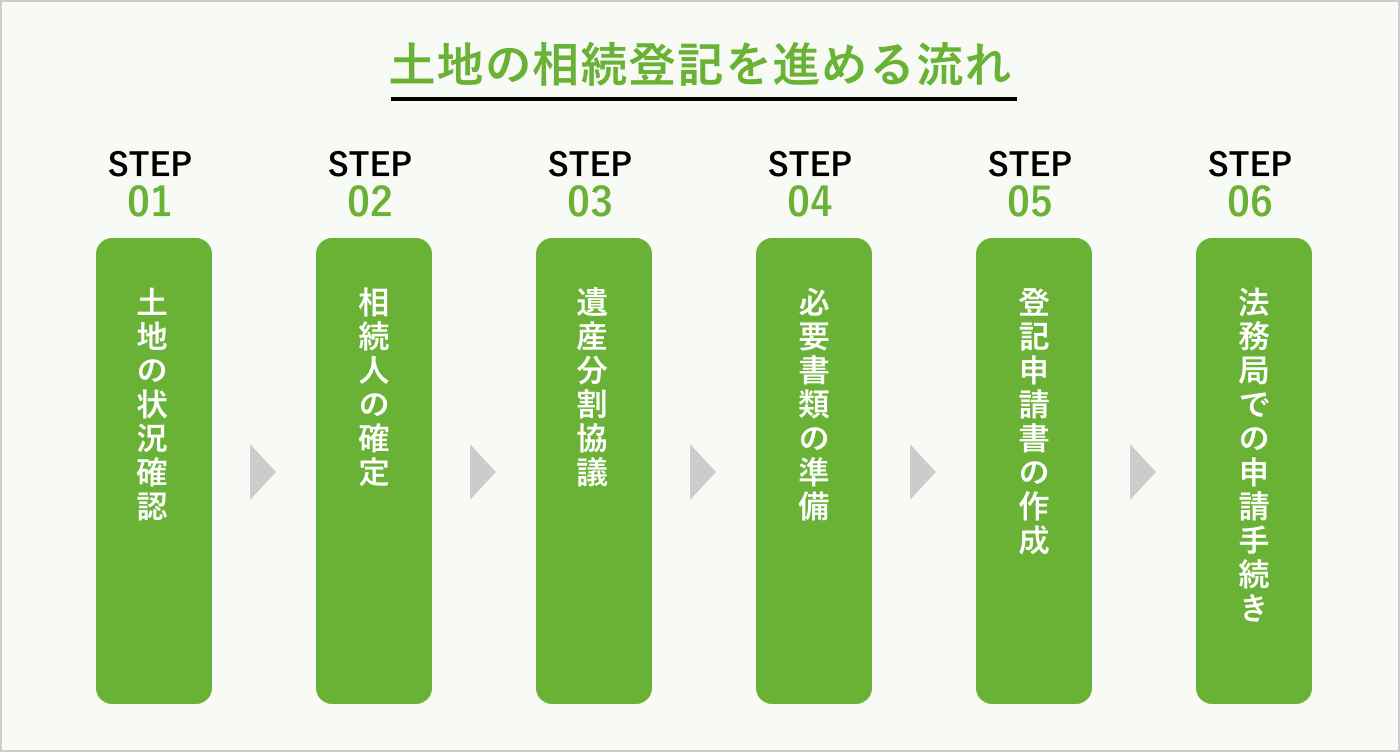

2. 土地の相続登記を進める流れ

一般的に、土地の相続登記は、以下の手順に従って進めます。

すべてのステップをしっかりと把握し、計画的に進めることがポイントです。

STEP1 土地の状況確認

まずは相続対象となる土地の状況を確認します。

法務局で登記事項証明書を取得し、現在の所有者名義が正確かを確認しましょう。場合によっては、過去に発生している相続手続きが行われておらず、さらに遡って名義変更が必要なこともあります。

また、建物が建っている土地以外に周辺の土地(公衆用道路)にも名義が入っていないか確認が必要です。

STEP2 相続人の確定

法定相続人が誰なのかを確定するために、被相続人の戸籍(除籍)謄本および相続人全員の戸籍謄本を集めます。

STEP3 遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員でどの財産を誰が受け継ぐか話し合う遺産分割協議を行います。この協議が成立したら、全員の署名と実印が押された「遺産分割協議書」を作成します。

遺言書がある場合でも、相続人全員の合意が必要となるケースもあるため、確認が重要です。

STEP4 必要書類の準備

手続きに必要な書類をすべて揃えます。この段階で、不動産の評価額を確認する「固定資産評価証明書」を市区町村役場から取得しておくことも必要です。

STEP5 登記申請書の作成

書類が揃ったら、法務局に提出する登記申請書を作成します。法務局のウェブサイトからひな形をダウンロードし、記載例を参考にしながら作成してください。

STEP6 法務局での申請手続き

法務局に書類を提出し、申請します。申請後、法務局での審査が行われ、問題がなければ数週間後に登記完了証が発行されます。

3. 必要な書類をケース別に詳しく解説

土地の相続登記を進める際、状況によって必要な書類が異なります。ここでは、代表的なケースごとに必要な書類を見ていきましょう。

3-1. 遺言による相続登記の必要書類

遺言書が存在する場合、基本的には遺言の内容に従って相続登記を行います。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの形式があり、それぞれの形式に応じた手続きが必要です。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、自筆証書遺言で遺言書保管制度を利用している場合は検認手続きが不要となります。

| 必要書類一覧 | 補足 |

|---|---|

| 戸籍謄本(除籍謄本) | 被相続人の死亡の記載があるもの及び不動産取得者のもの |

| 住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人のもの |

| 住民票または戸籍の附票 | 不動産取得者のもの |

| 遺言書 | 自筆証書遺言の場合は検認済みのもの |

| 固定資産評価証明書 | 登記申請時の年度のもの |

| 登記申請書 | 登記の目的や原因、新所有者や不動産の表示等を記載 |

※このケースでは、すべての相続人の戸籍謄本を揃える必要はなく、被相続人と不動産を取得する相続人の戸籍謄本があれば足ります。

3-2. 遺産分割協議による相続登記の必要書類

遺言書がない場合で相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行い、相続人全員の合意のもとで相続登記を進めます。相続人全員の署名捺印が必要な遺産分割協議書や印鑑証明書に加え、他にも多くの書類が必要なので、慎重に準備を進める必要があります。

| 必要書類一覧 | 補足 |

|---|---|

| 戸籍謄本(除籍謄本) | 被相続人の出生から死亡までの全てのもの及び相続人全員のもの |

| 住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人のもの |

| 住民票または戸籍の附票 | 不動産取得者のもの |

| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・実印での捺印が必要 |

| 印鑑証明書 | 相続人全員のもの |

| 固定資産評価証明書 | 登記申請時の年度のもの |

| 登記申請書 | 登記の目的や原因、新所有者や不動産の表示等を記載 |

| 相続関係説明図 | 被相続人と相続人の関係を示す図 |

3-3. 法定相続分による相続登記の必要書類

遺言書がなく、遺産分割協議も行わない場合、法定相続分に基づいて相続登記を進めます。

この方法では、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありませんが、全ての相続人が登記名義人となるため、後々の売却や譲渡が複雑になる可能性があります。

| 必要書類一覧 | 補足 |

|---|---|

| 戸籍謄本(除籍謄本) | 被相続人の出生から死亡までの全てのもの及び相続人全員のもの |

| 住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人のもの |

| 住民票または戸籍の附票 | 相続人全員のもの |

| 固定資産評価証明書 | 登記申請時の年度のもの |

| 登記申請書 | 登記の目的や原因、新所有者や不動産の表示等を記載 |

| 相続関係説明図 | 被相続人と相続人の関係を示す図 |

4. 必用書類の取得方法と取得場所について

ここでは、相続登記に必要な書類ごとの取得場所と取得方法について詳しく解説します。

戸籍(除籍)謄本

相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を取得します。

2024年3月からは、最寄りの市区町村役場でまとめて申請できる広域交付制度が導入されています。

取得場所: 市区町村役場

取得方法: 窓口申請、郵送申請、オンライン申請

住民票の除票または戸籍の附票

住民票の除票は被相続人の最終住所を証明するために使用されます。

戸籍の附票には住所移転の履歴が記載されており、住民票の除票の代替としても使用可能です。

取得場所: 市区町村役場

取得方法: 窓口申請、郵送申請、オンライン申請

固定資産評価証明書

相続登記の際に必要となる不動産の評価額を証明する書類で、登録免許税の計算に使用されます。

最新年度のものを取得することが求められます。

取得場所: 不動産所在地の市区町村役場、都(市)税事務所

取得方法: 窓口申請、郵送申請

法定相続情報一覧図の写し

戸籍等を添付した上で法務局に法定相続情報一覧図の申請を行うと法務局で相続関係を確認し、法定相続情報一覧図を発行してもらえます。

取得場所: 法務局

取得方法: 窓口申請、郵送申請

登記事項証明書

不動産の登記内容を確認するための証明書。過去の登記内容や現在の所有者を確認できます。

取得場所: 法務局

取得方法: 窓口申請、オンライン申請

遺産分割協議書

相続人全員の合意内容を記載した書類で、全員の実印が必要です。話し合いがまとまらないと作成できません。

取得方法: 相続人全員の合意のもとで作成

印鑑証明書

相続人の実印を証明する書類で、遺産分割協議書に添付します。相続登記では印鑑証明書の有効期限はありません。

取得場所: 市区町村役場

取得方法: 窓口申請

相続関係説明図

相続人と被相続人の関係を示す図で、法務局に提出することで戸籍謄本の原本還付が容易になります。

取得方法: 相続人が自身で作成

登記申請書

相続登記を行うために必要な申請書です。各相続ケースに合わせた書式が用意されており、法務局のホームページからダウンロードすることが可能です。

取得場所: 法務局

取得方法: 法務局の窓口やオンラインで入手可能

5. 名義変更を自分で行う際のポイント

自分で相続登記を行うことは可能ですが、いくつかの注意点があります。特に書類の不備や申請内容のミスは、手続きの遅延や再申請を招く原因となるため、慎重に進める必要があります。

5-1. 書類の不備に注意

提出する書類に不備があると、法務局から補正の指示があり、再度書類を揃えなければなりません。特に戸籍謄本や住民票の記載内容が正確かどうかを確認し、間違いがないようにしましょう。

5-2. 複数回の法務局訪問が必要

申請時と、登記完了後に法務局を訪れる必要があります。平日のみの対応となるため、時間が取れるかどうかを確認しておきましょう。

5-3. 専門家に依頼するメリット

時間や労力を節約したい場合、または手続きが複雑で不安がある場合は、司法書士に依頼することを検討しましょう。司法書士に代理で動いてもらうことで、正確に手続きが進められ、ミスが起こる可能性が減ります。

6. 相続登記にかかる費用はどのくらい?

相続登記にかかる費用は、主に以下の通りです。

登録免許税

登記申請時に必要な税金で、土地の評価額の0.4%が必要です。

例えば、評価額が2,000万円の土地なら8万円の登録免許税が発生します。

戸籍謄本や住民票などの取得費

戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は750円です。住民票も1通200~400円かかります。

司法書士報酬

専門家に依頼する場合、報酬は一般的に10万円から20万円程度かかります。

7. よくある質問

| Q1. 名義変更はどのくらいの期間で完了しますか? |

| A1. 手続きがスムーズに進めば、2か月から3か月程度で完了しますが、書類が揃わない場合や、市区町村役場や法務局の混雑具合によっては、それ以上かかることもあります。 |

| Q2. 名義変更をしないとどうなりますか? |

| A2. 2024年4月1日以降、相続登記を行わないと過料が発生する可能性があります。また、登記が未完了のままでは、土地の売却や処分ができなくなることがあります。 |

| Q3. 相続登記を司法書士に依頼するメリットは何ですか? |

| A3. 司法書士に依頼することで、手続きのミスが減りスムーズに進められ、手続き全体の期間が短くなることがあります。また、書類の取得や申請も全て代理で行ってくれるため、手間を大幅に省くことができます。 |

| Q4. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか? |

| A4. 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合、審判による判断が行われます。 |

8. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。2004年の創業以来、累計受託件数89,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。