この記事を要約すると

- 銀行預金の相続手続きは、金融機関への死亡通知から始まり、必要書類の提出や遺産分割協議を経て、口座の解約や名義変更を行います。口座凍結後は引き出しができなくなるため、速やかな手続きが求められます。

- 銀行口座の相続には、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要です。金融機関ごとに異なる書類を求められるため、事前に確認して準備することが大切です。

- 銀行が口座名義人の死亡を知る主な方法は、相続人や親族からの連絡です。役所から銀行への通知はないため、金融機関に直接報告しなければ口座は凍結されません。

1. 預金の相続手続きとは?

1-1. 「解約」か「名義変更」をすること

銀行預金の相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)が保有していた預金口座を、法律に従って相続人が引き継ぐために「解約(払い戻し)」または「名義変更」することをいいます。

預金は遺産分割の対象となるため、遺言書での相続人の指定が無ければ、相続人間での話し合いを経て分配方法を決定し、金融機関での手続きを行います。

一般的には、預金の「解約(払い戻し)」が選ばれることが多いですが、利率が高い定期預金など、状況によっては「名義変更」を行うこともあります。

解約を選べば相続人それぞれの口座に分配されるため利便性が高く、特に遺産分割協議が必要な場合に手続きを進めやすいでしょう。

1-2. 「金融機関が死亡の事実を知ったとき」に口座が凍結される

金融機関が名義人の死亡の事実を知ると口座が凍結され、引き出しや管理は相続手続き完了までできなくなります。

この凍結は相続人間のトラブルを避けるためであり、遺産分割が確定するまで解除されません。金融機関に亡くなったことを知らせるとともに、相続人全員の合意に基づき適切に手続きを進めましょう。

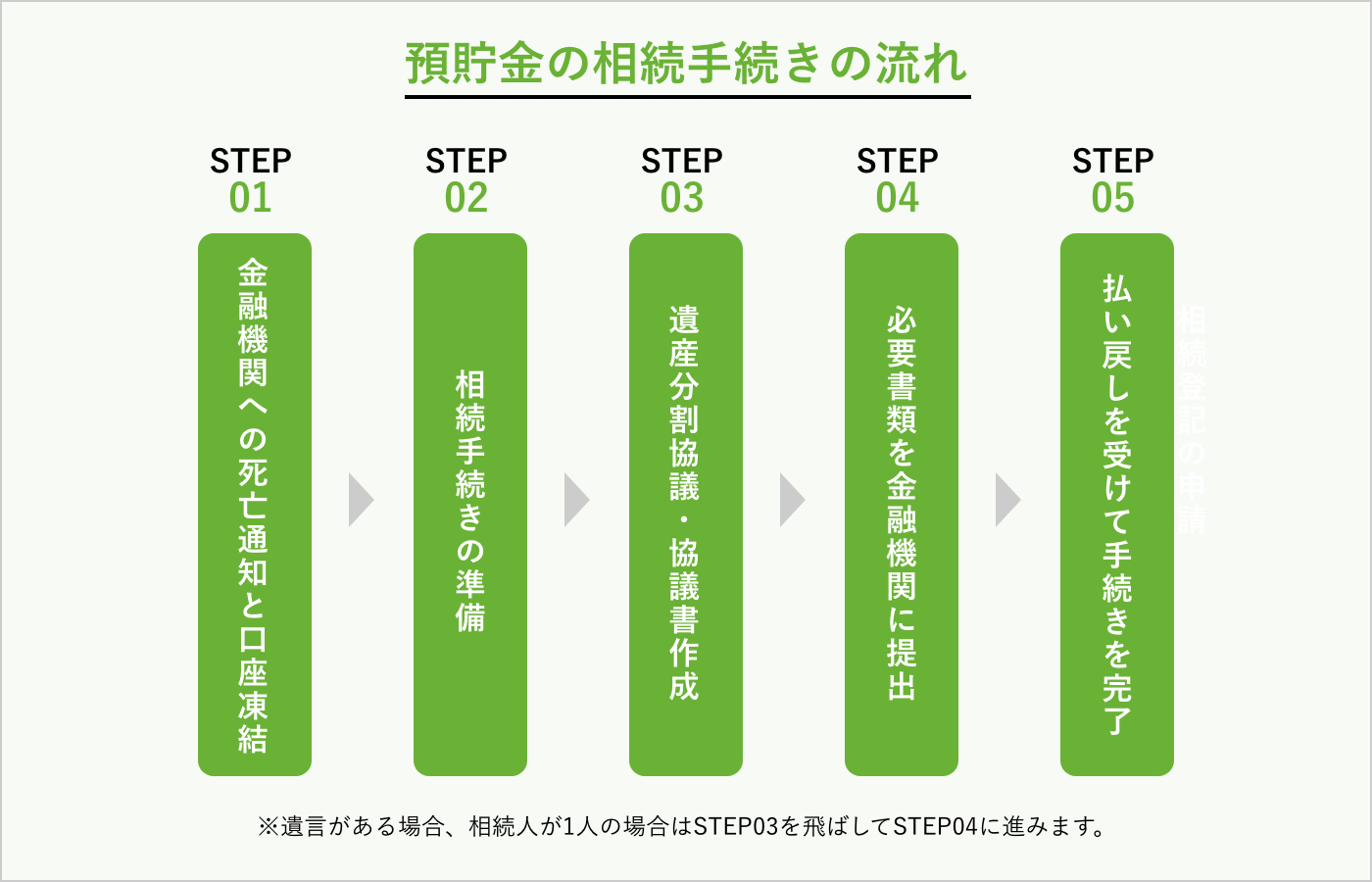

2. 預貯金の相続手続きの基本ステップ

預貯金の相続手続きは、以下のステップに沿って進めます。スムーズに完了させるために順を追って手続きを行いましょう。

STEP01|金融機関への死亡通知と口座凍結

まず、亡くなった方が利用していた金融機関の支店窓口か相続事務センターに電話をして、口座の名義人が亡くなったことを伝えます。

通知を受けた金融機関はすぐに口座を凍結し、それ以降の入出金を停止します。

手続き案内のために来店が必要な場合もありますが、そのまま電話で必要書類を案内してくれることもあります。また、手続きについての資料一式を送ってくれる金融機関が多いですが、手続きに不安がある場合は、窓口で直接案内を受けると安心でしょう。

口座が凍結されると、公共料金やクレジットカードの自動引き落としも停止されるため、早めに支払い方法を変更するなどの対応が必要です。

なお、口座が凍結された場合でもATMで通帳記入ができる銀行もありますが、窓口のみで記帳を行う銀行もありますので、金融機関への連絡をする前にATMで記帳をしておくとよいでしょう。

STEP02|相続手続きの準備

預貯金の相続手続きの流れは遺言の有無、相続人の人数などの状況によって異なります。

遺言はあるか

亡くなった方が遺言書を残している場合、その内容に従って相続手続きを進めます。

遺言で具体的な遺産の分け方が決められていれば、遺産分割協議は不要ですが、取得する遺産の割合のみが決められていて具体的な分け方の記載がなければ、遺産分割協議が必要になります。

相続人は誰か

遺産分割協議の前に相続人を確定させることが大切です。 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めることで、配偶者・子供・両親などを漏れなく確認でき、相続人を確定させることができます。

相続人が1人であれば、そもそも遺産分割協議は不要です。 相続人が複数いる場合は、遺産をどのように分けるか相続人間で話し合いをしましょう。

遺産をどう分けるか

遺言がないか、あっても具体的な分け方の記載がなく、相続人が複数の場合には、遺産分割協議が必要になります。

相続人全員で話し合いを行い、合意内容を遺産分割協議書として書面で残しましょう。

残高証明書の取得

残高証明書は、相続税の申告や相続財産の確定が必要な場合に取得します。

複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの残高証明書を取得して総財産を把握します。 取得には、次の書類が必要です。

なお、上記はあくまで一般的な必要書類です。金融機関や事例により上記以外の書類を求められることもあります。

STEP03|遺産分割協議・協議書作成

相続人全員での「遺産分割協議」を行い、遺産の分配内容を決定します。

その内容を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続人全員の署名と実印による押印をします。

なお、民法では法定相続分という、法定相続人が受け取ることのできる遺産の割合の目安が定められています。この割合に従って遺産を分ける場合は、遺産分割協議書が無くても手続きは可能です。

また、相続人全員が合意し、金融機関所定の相続届に署名押印をすることで遺産分割協議書手続きを進めることもできますが、相続人同士のトラブルを防止する観点から遺産分割協議書を残すことをおすすめします。

STEP04|必要書類を金融機関に提出する

提出する書類の準備が整ったら、支店窓口に来店して提出するか、相続事務センターに郵送で提出します。

支店窓口で提出する場合は、予約がないと受け付けてもらえない場合もあるので、事前に来店予約をしましょう。必要書類については、次の章で詳しく解説します。

STEP05|払い戻しを受けて手続きを完了

必要書類の提出後、担当者が内容を確認し、不備がなければ手続きが進行します。

払い戻しまでの期間は金融機関によって異なりますが、完了までだいたい2〜3週間ほどかかります。 亡くなった方の口座を引き継ぐ名義変更の場合、名義が変更された通帳を受け取ります。

解約して預貯金の払戻しを受ける場合は、相続人が指定した銀行口座に払戻し金が振り込まれて、亡くなった方名義の解約済みとなった通帳が郵送されてきます。

3. 預貯金の相続手続きの必要書類は?

預貯金の相続手続きには、さまざまな書類が必要です。金融機関によって多少の違いがあるものの、一般的に以下の書類が求められるため、あらかじめ確認しておきましょう。

3-1. 基本的な必要書類

| ①金融機関所定の 手続き依頼書(相続届など) | 各金融機関で所定の書式があります。 口座凍結の連絡をした際に金融機関から受け取る資料の中に入っています。 |

| ②亡くなった方の戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本を取得します。 複数の市区町村で戸籍が変わっている場合は、すべての市区町村で戸籍謄本を揃える必要があります。 遺言で手続きを行う場合は、亡くなったことの確認できるもののみで構いません。 |

| ③相続人の戸籍謄本 | 相続人全員の戸籍謄本を取得し、相続人の関係を明確にします。 |

| ④印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書を用意します。遺言で手続きを行う場合は 口座を引き継ぐ人(受遺者)、遺言執行者のものを用意します。 |

| ⑤遺産分割協議書または遺言書 | 遺産分割の内容や相続人間の合意が記載された遺産分割協議書、または遺言書が必要です。 |

なお、②③の書類は「法定相続情報一覧図の写し」で代用することができます。

印鑑証明書や法定相続情報一覧図など公的書類の有効期限については、3カ月または6カ月としている金融機関が多くあります。有効期限については必ず確認しておきましょう。

3-2. ケース別の必要書類

遺言書がある場合

遺言執行者の選任が家庭裁判所で行われているときは、遺言執行者選任審判書も追加で提出します。

遺言書が自筆証書であれば、家庭裁判所での検認手続きが求められ、その検認済証明書の添付が必要です。

調停や審判で遺産分割をした場合

相続人間で遺産分割協議がまとまらず、調停や審判により遺産分割を行った場合は、家庭裁判所の調停調書謄本または家庭裁判所の審判調書謄本および審判確定証明書を添付します。

3-3. 書類の返却や一覧図の利用

金融機関での手続きの際に提出した戸籍謄本や印鑑証明書の返却が必要な場合は、書類提出時にその旨を伝えておくと良いでしょう。窓口や相続事務センターにて原本を確認後に返却してもらうことができます。

また、各金融機関での手続きを効率よく進めるために、法務局で発行される法定相続情報一覧図を利用するのもおすすめです。

この一覧図は、法定相続人情報を証明するものとして各種手続きに使用でき、無料で複数部の発行が可能です。

4. 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」も利用できる

相続手続きが終わるまでに急な出費が必要な場合、例えば葬儀費用や生活費などに充てる資金が必要な場合には、「払戻し制度」を利用できます。

この制度により、遺産分割協議が未完了でも、一定の条件で預金の一部を引き出すことが可能です。

4-1. 制度の概要

払戻し制度とは、相続人が遺産分割協議を終えていなくても、被相続人の預金の一部を引き出せる制度です。

2019年7月の相続法改正により新設され、生活費や葬儀費用など緊急の資金が必要な場合に利用されています。

払戻しの申請は、原則として相続人1名で行えるため、他の相続人と協議の上、利用するのが望ましいです。

4-2. 引き出せる金額の上限と計算方法

1つの金融機関から払戻しで引き出せる上限額は150万円です。ただし、すべての預金を無制限に引き出せるわけではなく、以下の式で計算されます。

計算式:「預金残高 × 1/3 × 法定相続分」

例:被相続人の預金残高が900万円、法定相続分が1/4の場合、「900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円」となり、引き出し上限額は75万円です。

4-3. 必要書類

払戻し制度の利用には、通常以下の書類が必要です。

4-4. 注意点

払戻し制度で引き出した金額は一時的なものであり、最終的な遺産分割協議の際に調整される必要があります。

また、金融機関によって取扱いが異なる場合もありますので、金融機関に確認をして利用しましょう。

5. 手続きを進める際の注意点

相続手続きを進めるには、次の点に注意しましょう。

5-1. 相続手続きを放置しない

相続手続きを放置している間に相続人が亡くなった場合、相続人が変わり、手続きが進まなくなる可能性もあります。

その相続人が遠方に住んでいる場合、戸籍謄本と実印、印鑑証明書の取り寄せに時間と労力がかかり、より手続きが煩雑になる恐れもあります。

また、銀行口座を長期間放置すると、預金が休眠口座となり、取引が停止されます。休眠預金となった場合でも手続きは可能ですが、手続きに時間がかかることがあります。

5-2. 無断で引き出さない

相続手続きの完了前に無断で預金を引き出すと、相続放棄や限定承認ができなくなるリスクがあります。

たとえば、被相続人に借金がある場合、相続放棄を検討するケースもありますが、無断で引き出すと単純承認とみなされ、放棄が認められなくなるため注意が必要です。

また、遺産分割協議の前に預金を引き出した場合には、相続人の間でトラブルになる可能性があります。

被相続人の預金は、遺言や遺産分割協議がない限り、原則として相続人の共有財産です。

葬儀代などの支払いに被相続人名義の預金を引き出すことが必要な場合は、前の章で紹介した遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用することもおすすめです。

6. スムーズに手続きを進めるためには?

相続手続きをスムーズに進めるために、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

6-1. 法定相続情報一覧図の活用

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の代わりとして利用できる証明書で、法務局で無料で発行できます。

この一覧図は法定相続人情報をまとめたもので、複数の金融機関や役所で相続手続きをする際に役立ちます。一覧図は複数部の交付が可能なので、書類準備の手間を軽減できるでしょう。

6-2. 必要書類の事前確認と準備

各金融機関で求められる書類を事前に問い合わせて確認しておきましょう。

金融機関ごとに書類の要件や内容が異なる場合もあるため、事前に確認しておくことで手続きを円滑に進められます。また、戸籍謄本や印鑑証明書には、期限がありますので、準備が整ったら早めに提出を済ませましょう。

6-3. 相続の専門家への相談

相続手続きが複雑な場合や書類の準備が難しい場合、司法書士や弁護士など相続手続きの専門家に相談するのも一つの方法です。

専門家への依頼により、手続きが効率よく進み、手続きに伴う法的なリスクも軽減されます。また、専門家のサポートにより、相続税の申告などが必要な場合も安心して進めることができます。

7. よくある質問(Q&A)

| Q1. 銀行口座の凍結はいつから行われるのですか? |

| A1. 金融機関が名義人の死亡を確認した時点で凍結が行われます。死亡届提出後、相続人からの通知や報道などで金融機関が死亡を把握すると、すぐに凍結され、出入金が停止されます。 |

| Q2. 相続手続きを行わずに放置した場合、預金はどうなりますか? |

| A2. 10年以上手続きを放置すると休眠預金となり、金融機関での取引が停止されます。休眠預金でも手続きすれば引き出しは可能ですが、追加の書類提出などが必要となる場合もあるため、早めの手続きが推奨されます。 |

| Q3. 遺産分割が完了する前に預金を引き出すことは可能ですか? |

| A3. 遺産分割協議が終わっていなくても「払戻し制度」を利用すれば、生活費や葬儀費用として一定額までの引き出しが可能です。払戻し制度は1金融機関あたり上限150万円まで引き出しが認められていますが、引き出した金額は最終的な相続分で調整される場合があります。 |

| Q4. 必要書類はすべての金融機関で同じですか? |

| A4. 必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、必ず事前に確認しましょう。一般的な書類として、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続手続依頼書などが挙げられますが、金融機関ごとの手続きの詳細や追加書類が必要か確認が大切です。 |

| Q5. 相続手続きにはどのくらいの期間がかかりますか? |

| A5. 必要書類の準備や金融機関の処理状況により異なりますが、一般的には手続き完了までに数週間~1か月程度かかることが多いです。手続きが煩雑な場合や書類に不備がある場合はさらに時間が延びるため、早めに手続きを開始することをおすすめします。 |

8. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数89,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。