この記事を要約すると

- 養子縁組をすると戸籍上の身分関係が変わります。必ずしも養親の戸籍に入るわけではなく、新戸籍の作成や身分事項欄への記載で反映される場合もあります。

- 養子縁組後、新戸籍編成や養親の戸籍に入籍する場合、元の戸籍からは除籍されます。身分事項欄に記載される場合は、元の戸籍に縁組に関する事項が記載されます。

- 未婚の養子は原則として養親の苗字になります。既婚の養子で婚姻時に苗字が変わっている場合、養親の苗字にならず、婚姻時の苗字のままです。婚姻で苗字が変わらなかった既婚の養子は、養親の苗字に変わり、養子の配偶者も養親の苗字に変わります。

1. 養子縁組による戸籍変動のパターン整理

養子縁組によって戸籍がどのように変わるかは、単身者か既婚者かで大きく異なります。それぞれの場合に典型的なパターンを整理すると、次の通りです。

1-1. 単身者が養子となる場合

単身者が養子になる場合、戸籍の取り扱いは主に3つのパターンに分かれます。

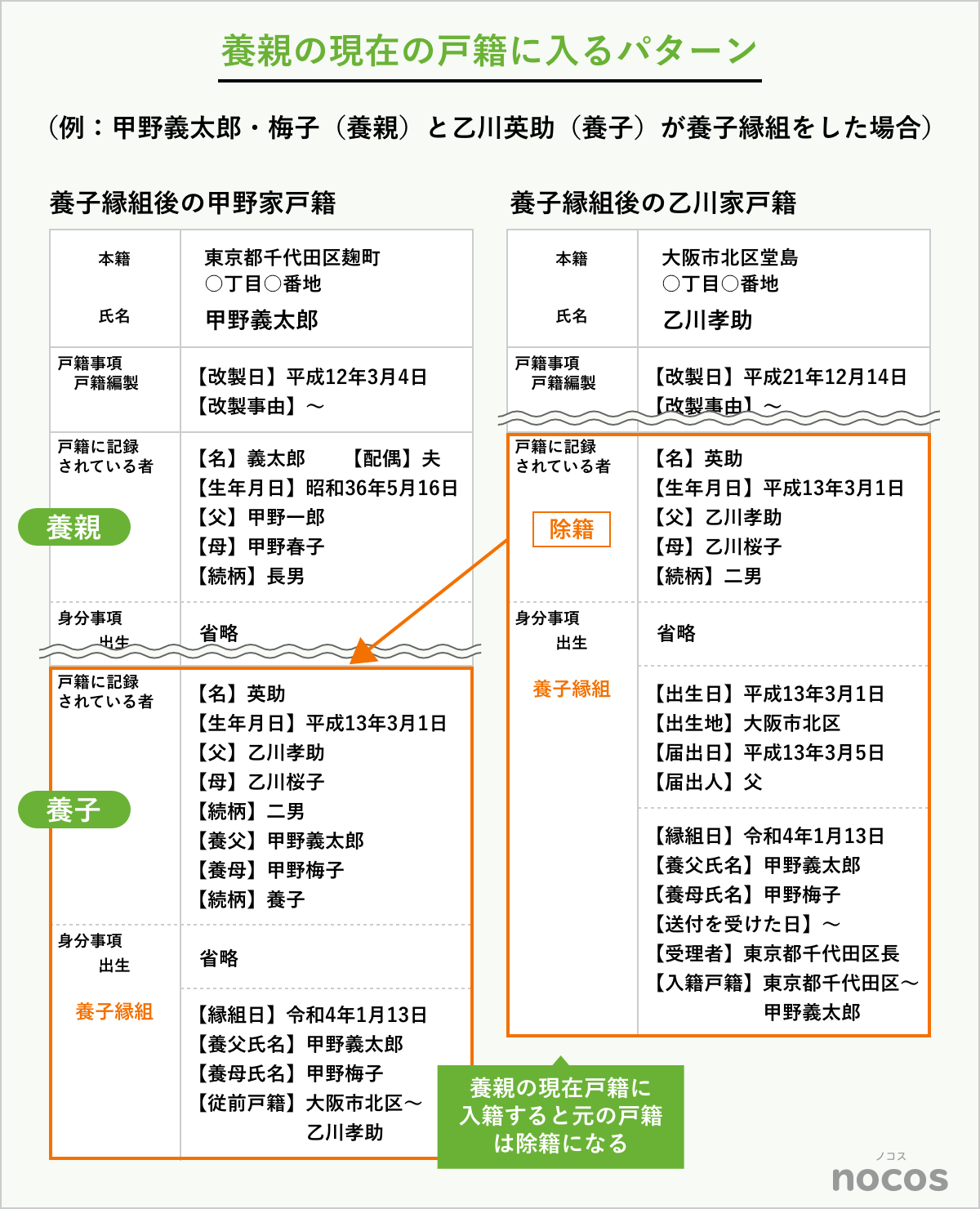

① 養親の現在の戸籍に入る

最も基本的なケースです。戸籍の筆頭者やその配偶者である養親と縁組をすると、養子は現在の戸籍を抜けて養親の戸籍に入ります。

その結果、養子の苗字は養親と同じものに変わります。例えば、独身の子どもが親戚の養子になる場合や、養親が戸籍筆頭者である場合がこのケースに該当します。

普通養子縁組の入籍の手続きは、養親または養子となる人の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に「養子縁組届」を提出して行います。

「養子縁組届」が受理されることで、法的に養親の子として認められ、相続権や扶養義務も養親との関係に基づき生じます。

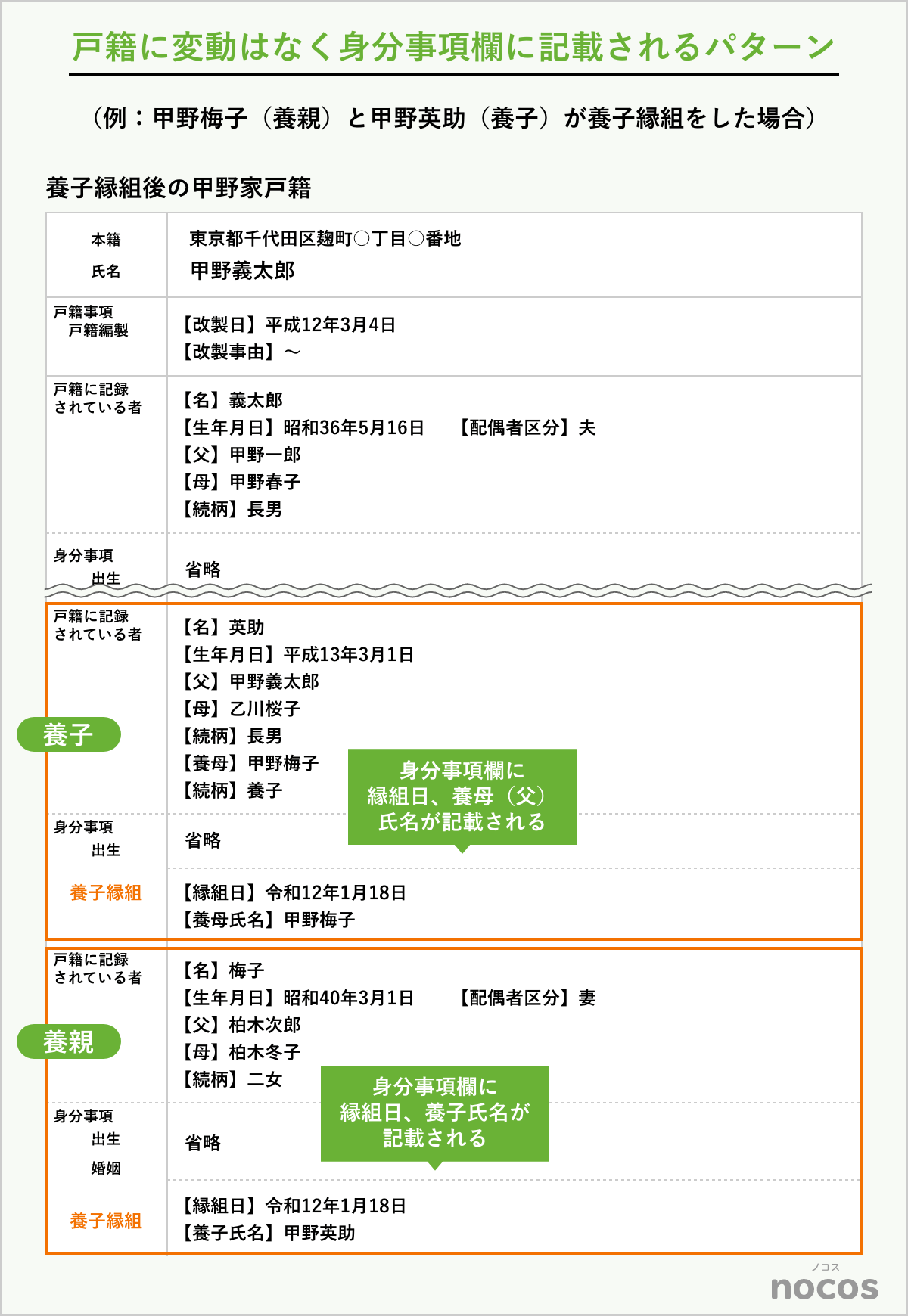

② 戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される

養親と養子がもともと同じ戸籍に入っている場合、養子縁組をしても戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組事実が記載されるだけです。

具体例として、戸籍の筆頭者である父が再婚し、その子ども(前妻との実子)が父の再婚相手と養子縁組を行う場合があります。

この場合、戸籍上は変動せず、養親・養子双方の身分事項欄に「養子縁組」の記載が加えられるだけです。苗字の変更も発生しません。

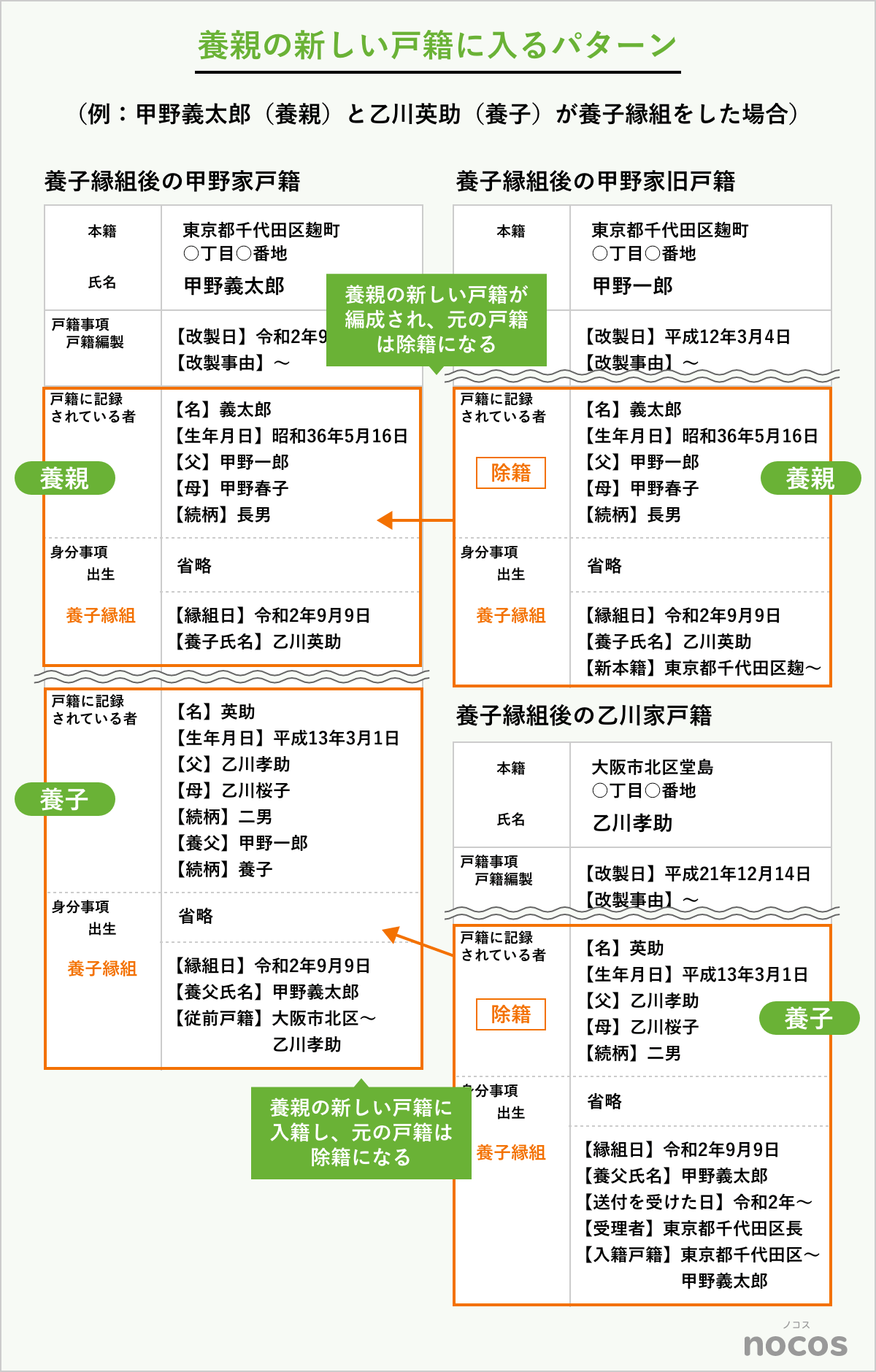

③ 養親の新しい戸籍に入る

養親が戸籍筆頭者やその配偶者以外である場合(例:独身の子どもが養親となる場合)は、新戸籍を編成し、養子はその新戸籍に入籍します(戸籍法17条)。

この場合も、養子の苗字は養親の苗字に変わります。元の戸籍は養子が除籍となり、養子が抜けた状態で存続します。

1-2. 既婚者が養子となる場合

既婚者の場合は、戸籍の取り扱いが単身者よりも限定されます。典型的なパターンは次の2つです。

① 養子夫婦で新戸籍をつくる

戸籍の筆頭者(婚姻により苗字を改めていない者)が養子となる場合や夫婦で養子になる場合には、養子本人とその配偶者で、新しい戸籍を作成します。

例えば、婚姻の際に苗字が変わらなかった夫(A)が養子になる場合は、養親の苗字(B)で養子の新戸籍を作成します。なお、妻は夫とともに夫の新戸籍に入籍します(随従入籍)。

これにより、養子本人の苗字は養親の苗字に変わり、配偶者も同じ苗字となります。

養子に子どもがいる場合は、随従入籍は適用されず、子どもは元の戸籍に残ります。子の苗字を変更する場合は、市区町村で入籍届を別途提出する必要があります。

② 戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される

戸籍筆頭者の配偶者(婚姻で苗字を改めた者)が養子となる場合、戸籍は変動せず、身分事項欄に養子縁組日、養父母の氏名、養親の本籍が記載されます。

例えば、婚姻後に夫の苗字(A)を名乗る妻が、実父の後妻(苗字B)と養子縁組する場合、戸籍の変動はなく、養子である妻の苗字は婚姻で名乗っているAのままです。

一方で、養親である継母の苗字はBであり、養子と養親の苗字は異なる状態になります(民法810条ただし書)。戸籍上は養子縁組の事実が記載されるのみで、苗字の変更は行われません。

2. 養子縁組における苗字の扱い

2-1. 苗字が変わるケース

養子縁組では、戸籍の移動に伴い苗字(氏)が変わる場合があります。苗字が変更されるのは、養親の戸籍に入る場合や新戸籍が編成される場合です。

- 単身者が養親の現在の戸籍や新戸籍に入る場合

- 既婚者で戸籍の筆頭者が養子となる場合、配偶者も随従入籍により苗字が養親と同じ氏に変わる場合

苗字の変更は、法律上の親子関係(相続権や扶養義務)の発生とは直接関係しません。

相続権や扶養義務は養子縁組そのものによって生じます。氏の変更は、戸籍上や社会生活上で養親子関係をわかりやすく反映させる役割を果たします。

2-2. 苗字が変わらないケース

苗字が変わらない場合もあります。主なケースは以下の通りです。

- 養親と養子がもともと同じ戸籍に入っている場合

- 婚姻により苗字を改めた配偶者が養子となる場合

具体例として、婚姻後に夫の姓を名乗る妻が、実の祖父と養子縁組する場合があります。

この場合、戸籍には養子縁組の事実が記載されますが、妻の苗字は婚姻時のままで、祖父の苗字とは異なるままとなります。つまり、戸籍には縁組の事実が残りますが、苗字の変更はありません。

2-3. 実務上の注意点

苗字の扱いは、手続き前に事前に確認しておくことが重要です。

① 届出前の確認

養子縁組届を提出する前に、市区町村役場で苗字の変更の有無や手続き方法を確認しておくと、後の混乱を防げます。

② 子どもの氏の変更

既婚者が養子になる場合、子どもは随従入籍の対象外となるため、元の戸籍に残ります。子どもの苗字を変更する場合は、別途入籍届を提出する必要があります。

③ 苗字変更に伴う各種手続き

苗字が変更された場合、印鑑登録や運転免許、銀行口座、保険証などの名義変更も必要になります。事前に整理しておくことが望ましいです。

養子縁組における苗字の扱いは、戸籍の変動と連動しつつもケースによって異なります。戸籍や苗字の整合性を意識した事前確認を行うことで、手続き後のトラブルや混乱を防ぐことができます。

3. 養子縁組が与える相続・扶養への影響

養子縁組は、親子関係を法律上成立させるための制度ですが、実務上は「相続税対策」として利用されることも少なくありません。

たとえば、養子を迎えることで法定相続人の数が増え、基礎控除額が大きくなるため、相続税の負担を軽減できる場合があります。また、跡継ぎを明確にするために祖父母と孫が養子縁組をするケースなども多く見られます。

このように、養子縁組は家庭の事情や相続の設計に大きな影響を与える制度であるため、相続権や扶養義務の仕組みを理解しておくことが重要です。

3-1. 養子の相続権

養子縁組をすると、養子は法律上、養親の子と同じ地位を持つことになり、養親の相続においては実子と同順位(第1順位)で法定相続人となります。

たとえば、養親に配偶者と実子がいる場合、配偶者は法定相続分の2分の1を、残りの2分の1を実子と養子で均等に分ける形になります。養子が複数いる場合は、実子と同様に均等に分割されます。

また、養子縁組の形態によって相続関係は異なります。

- 普通養子縁組:養子は養親の相続人となると同時に、実の親に対しても相続権を持ち続けます。つまり、実親と養親の双方から相続する権利を持ちます。

- 特別養子縁組:養子は実親との親子関係が完全に終了するため、実親の相続権を失い、養親の財産のみを相続します。

3-2. 養親と養子の扶養義務

養子縁組により、養親と養子の間には互いに扶養義務が発生します(民法877条)。扶養義務とは、相手が生活に困窮した場合に援助を行う法的義務を指します。

具体的には、養親が高齢や病気で生活に支障が生じた場合には養子が支援し、逆に養子が未成年や経済的に困窮している場合には養親が扶助します。

扶養の具体的な内容は、当事者の年齢や経済力、家庭の事情に応じて調整されます。また、養親の配偶者や実子、他の扶養義務者との間で負担の分担を考慮する必要がある場合もあります。

3-3. 実務上の注意点

養子縁組が相続や扶養に与える影響は、戸籍や遺言などの手続きと密接に関係します。

- 相続面:養子は法定相続人となるため、遺言を作成する際には養子の相続分を考慮する必要があります。相続登記や遺産分割の際には、養子の有無や戸籍上の関係を正確に確認することが欠かせません。

- 戸籍面:養子が既婚者で子どもがいる場合、その子どもは自動的に養親の戸籍に移動することはありません。子どもの氏を変更したい場合には、別途の入籍届が必要となります。

- 扶養面:養子縁組により生じる扶養義務は法律上の強制力を持ちますが、実務上は家庭内の合意や経済的能力に応じて柔軟に調整されることもあります。

4. 養子縁組届の手続きと注意点

4-1. 養子縁組届の提出先と基本手続き

養子縁組を行うには、養親または養子となる人の本籍地、または住所地の市区町村役場に「養子縁組届」を提出します。届出が受理されることで、法律上の親子関係が成立し、相続権や扶養義務も生じます。

なお、養子縁組届が受理されても、戸籍に反映されるまでには一定の期間がかかります。

- 本籍地で手続きをした場合:数日〜1週間程度

- 他の市区町村で手続きをした場合:届出地から本籍地へ書類が送付されるため、1〜2週間程度

添付書類について

4-2. 未成年者を養子とする場合

養子が未成年者の場合、届出前に「親権者の同意」が必要です。さらに、原則として家庭裁判所の許可を得る必要があります。

ただし、次の場合には家庭裁判所の許可は不要です。

- 養子が配偶者の子(連れ子)や孫である場合

- 養子が自己の孫である場合

また、養子が未成年で養親に配偶者がいる場合、原則として配偶者とともに養子縁組を行う必要があります。

ただし、以下のケースでは配偶者とともに縁組する必要はありません。

- 配偶者の嫡出子を養子とする場合

- 配偶者が意思表示できない場合

未成年の養子縁組は、子どもの利益や家庭の合意を大切にするために、こうしたルールが設けられています。

4-3. 届出にあたっての注意点

養子縁組届を提出する際には、次の点に注意が必要です。

① 戸籍の整合性確認

養親・養子双方の戸籍を確認し、氏や戸籍の移動にどのような影響があるかを事前に把握しておく。

② 書類不備の防止

戸籍謄本や本人確認書類の不備があると受理されないため、必要書類は事前に役所で確認する。

③ 氏の変更に伴う手続き

養子縁組により氏(苗字)が変わる場合、印鑑登録、銀行口座、保険証、運転免許証などの名義変更が必要になる。

④ 取消しの制限

養子縁組は一度成立すると簡単には取り消せないため、家族全員の合意を得たうえで慎重に進めることが大切です。

養子縁組は、法律上の親子関係を新たに生じさせる重要な手続きです。事前に戸籍や必要書類、氏の変更に伴う手続きを確認することで、受理後のトラブルや混乱を防げるようにしましょう。

5. 養子縁組による相続税節税と注意点

5‑1. 養子縁組による相続税節税の仕組み

養子縁組を行うと、相続税の節税効果が期待できる場合があります。

これは、養子を加えることで法定相続人の数が増え、基礎控除額や生命保険・死亡退職金の非課税限度額が増えるためです。

結果として課税対象となる財産が減り、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

5‑2. 相続税の基礎控除額が増える

相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。

基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

【例】

① 配偶者と実子2人の場合:3,000 + 600×3 = 4,800万円

② 養子1人を加え4人にすると:3,000 + 600×4 = 5,400万円

養子縁組によって法定相続人が増えることで、課税対象となる遺産が減り、節税につながります。

5‑3. 生命保険・死亡退職金の非課税枠

生命保険や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、法定相続人1人あたり500万円まで非課税です。

【例】

① 法定相続人3人 → 500×3 = 1,500万円

② 養子を加えて4人 → 500×4 = 2,000万円

養子を加えることで非課税枠が広がり、相続税の負担を軽減できます。

5‑4. 養子として数えられる人数の制限

相続税計算における養子の数には制限があります。

- 被相続人に実子がいる場合:養子1人まで

- 被相続人に実子がいない場合:養子2人まで

これは、節税目的だけの養子縁組の濫用を防ぐための規定です。

5‑5. 養子縁組のメリット

① 相続税の節税効果

法定相続人が増えることで、基礎控除額や非課税限度額が増加します。

② 相続人の立場を確保

血縁関係のない子や孫でも、養子にすることで相続権を持たせられます。

③ 孫への相続で一代飛ばし

孫を養子にすれば、子を経由せずに財産を渡すことが可能です。ただし、孫を養子にする場合、相続税が2割加算されることがあります。

5‑6. 養子縁組のデメリット・注意点

養子縁組にはメリットだけでなく、以下の注意点もあります。

養子縁組は節税効果や相続権確保のメリットがありますが、相続争いや税額増加などのリスクもあります。

実際に行う場合は、相続税シミュレーションや遺言書の作成を含め、税理士など専門家に相談することが重要です。

6. よくある質問・Q&A

| Q1. 養子縁組をするとすぐ戸籍は変わりますか? |

| A1. 届出を受理された日で戸籍に反映されます。戸籍には入籍や新戸籍作成、身分事項の記載のいずれかの形で記録されます。反映までの期間は、手続き地や本籍地によって数日〜1、2週間かかる場合があります。 |

| Q2. 婚姻後に苗字を変えた場合、養親の苗字に変わりますか? |

| A2. 既婚者で婚姻後の苗字を使用している場合、苗字は変更されず、婚姻後のままです。 |

| Q3. 養子縁組は相続税対策になりますか? |

| A3. 法定相続人を増やすことで、基礎控除額や生命保険・死亡退職金の非課税枠が増え、節税効果があります。ただし、相続税計算における養子の数には制限があります。また、孫を養子にした場合は相続税が2割加算されるため、注意が必要です。 |

| Q4. 子どもや配偶者も自動で新戸籍に入りますか? |

| A4. 単身者は養親の戸籍に入ります。 既婚者で筆頭者の場合は、配偶者も随従入籍となります。 子どもは自動で入らず、別途手続きが必要です。 |

| Q5. 養子縁組で相続権はいつ発生しますか? |

| A5. 養子縁組届が受理された日から相続権が発生します。以後、養子として法定相続の権利が認められます。 |

7. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数80000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。