この記事を要約すると

- 遺言書が法的要件を満たしている限り、法的効力を持ちますが、無効な場合や条件を満たす場合には遺言を無視した遺産分割を行うことも可能です。

- 遺言書に納得できない場合は、専門家への相談や、調停・訴訟による無効主張が可能です。

- 有効な遺言書を作成するには、法的要件を守り、財産や相続人の記載を明確にすることが大切です。

1. 遺言書は絶対に従わなければならない?

法的要件を満たしている遺言書は故人の最後の意思表示として「優先されるべき」ではありますが、遺言の内容によっては、絶対に従わなければならないわけではありません。

相続人の権利を守るため、民法では「遺留分」という最低限の相続分が保証されています。遺言書の内容に納得できない場合、法的手段を用いて不服を申し立てることも可能です。

1-1. 従わなくてよい遺言書もある

すべての遺言書が法的に有効というわけではなく、条件を満たさない遺言書は効力を持ちません。

例えば以下のような例が挙げられます。

| 無効になるケース | 詳細 |

|---|---|

| 方式に不備がある | 日付や氏名、押印がない場合 |

| 内容が不明瞭 | 意思がはっきりせず、有効な解釈ができない場合 |

| 偽造文書 | 遺言書を偽造した場合 |

| 公序良俗に違反している | 公序良俗に反する目的での遺贈の場合 |

| 遺言能力のない状態で作成された | 認知症など、判断能力を欠く状態で作られた場合 |

| 解釈違い、詐欺、強迫など | 解釈違い(錯誤)、詐欺、強迫要素が含まれる場合 |

基本的に、故人が自分の意思で作成したものでないと証明できれば、内容に従う必要はありません。

1-2. 本来相続できる遺留分は確保できる

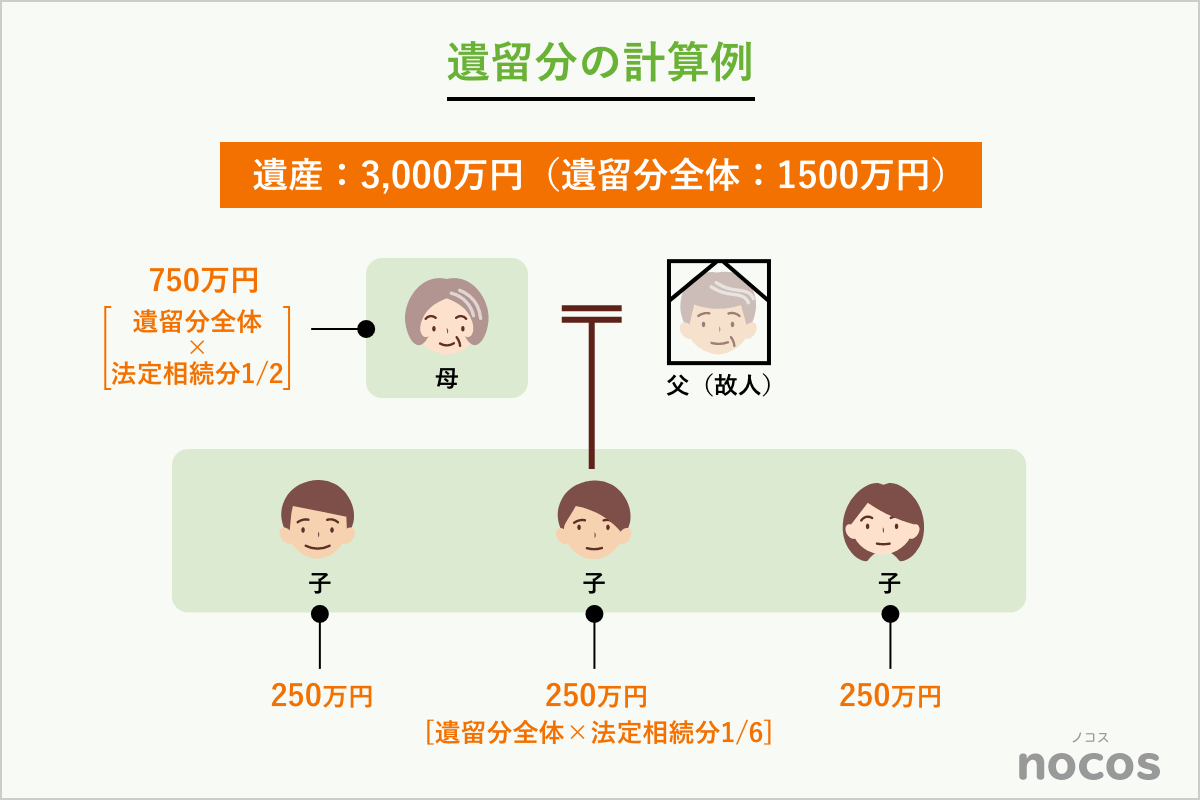

民法では、一定の相続人に対して「遺留分」という最低限の相続分を保証しています。

配偶者と子、そして子がいない場合は親・祖父母に保証される権利です。兄弟には遺留分の権利はありませんが、遺言の内容に不服があれば調停や訴訟を申し立てることも可能です。

遺留分の割合は全体と各相続人とで以下のように2段階で計算します。

①遺留分全体

親や祖父母など直系尊属のみが相続人:遺産の3分の1

それ以外:遺産の2分の1

②各相続人の遺留分:遺留分全体×法定相続分

配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者:遺留分全体の2分の1(=遺産の4分の1)

子ども:遺留分全体の2分の1(=遺産の4分の1)

遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された分の返還を求められるので覚えておきましょう。相続の開始と侵害を知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内と定められているため、早めの対応が必要です。

1-3. 遺言書の効力が及ぶ範囲

遺言書の効力について、時期やできることについて主なものをまとめました。

| 遺言書の効力 | 詳細 |

|---|---|

| 時期 | 遺言者が亡くなった時に効力が発生。※有効期限はない |

| 遺言でできること | ・相続分の指定、遺贈、寄付 ・遺産分割の禁止(ただし5年以内) ・子どもの認知 ・相続人の排除 ・分割方法の指定 ・後見人の指定 ・遺言の執行者の指定 |

遺言の効力は、原則として遺言者が亡くなったときに発生します。

遺言によってできることについては、民法やその他の法律で定められていて、遺言書に書いておけば何でも法律的に認められるわけではありません。

遺産について誰に何をどの程度渡すのかを指定することができるほか、虐待や重大な侮辱などをしてきて遺産を遺したくない相続人がいる場合は相続権を失わせることや未成年の子ども後見人を指定するなどの意思表示もすることができます。

2. 遺言書に納得できない時にできること

遺言書の内容に納得できない場合は、以下の4つのような対応策があります。

- 法律の専門家に相談してみる

- 相続人・受遺者全員の同意を得れば遺言と異なる遺産分割も可能

- 家庭裁判所に遺言無効確認調停の申立てを行う

- 地方裁判所で遺言無効確認訴訟を起こす

状況によっては話し合いで解決できることもありますが、それが難しい場合は法的手段を検討する必要があります。

2-1. 法律の専門家に相談してみる

遺言書の内容に疑問や不満を感じたら、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、取り得る選択肢が明確になります。

遺言の有効性や遺留分の請求について詳しいアドバイスができるうえ、司法書士は相続手続きや登記の観点からサポートしてくれます。初回相談は無料の事務所も多いので、まずは相談してみましょう。

相談の際には、遺言書の内容や財産の状況、家族関係などの情報を整理しておくと効率的です。特に、遺言書の作成時の状況や被相続人の判断能力について気になる点があれば、詳しく伝えることが重要です。

2-2. 相続人・受遺者全員の同意を得れば遺言と異なる遺産分割も可能

遺言書があっても、相続人・受遺者全員が合意すれば、遺言の内容とは異なる遺産分割ができる可能性があります。

例えば、「長男だけが相続する」という遺言があっても、三人兄弟で話し合い、長男が同意すれば三等分できます。ただし、遺言で遺産分割が禁止されている場合、その定めを無視した遺産分割は無効になってしまいます。

2-3. 家庭裁判所に遺言無効確認調停の申立てを行う

話し合いでの解決が難しい場合、家庭裁判所での調停という選択肢があります。

調停委員に仲介してもらいながら、相続人同士で合意を目指す手続きです。「話し合いで解決しなかったら即座に訴訟」ということはなく、基本的に遺言無効確認調停の申立てを挟みます。

調停は裁判よりも費用や時間の負担が少なく、関係修復の可能性も高い選択肢です。申立手数料は数千円程度と比較的安価ですが、弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。

すべての当事者の合意が必要なため、相手が応じなければ不成立となります。家庭裁判所での調停が不成立で終わると、改めて地方裁判所に訴訟を提起する必要があります。

また、家庭裁判所では遺言書の有効・無効については判断しません。合意ができないことが明らかな場合、調停を経ずに、最初から次の遺言無効確認訴訟の手段をとることもあります。

2-4. 地方裁判所で遺言無効確認訴訟を起こす

話し合い・調停で解決しない場合は、地方裁判所で遺言無効確認訴訟の提起を行います。

法的に遺言の効力を否定するための最終手段です。

訴訟では、遺言書が法律で定められた形式を満たしていないこと、遺言者に遺言能力がなかったこと、または強迫・詐欺によって作成されたことなどを主張・立証します。特に遺言能力については、医師の診断書や日常生活の様子を知る人の証言などが重要な証拠となります。

訴訟を起こす際は、弁護士への依頼がおすすめです。訴状の作成や証拠の収集、法廷での主張立証など専門的な知識が必要となるためです。

裁判は調停より時間がかかり、1年以上を要することも珍しくありません。また、家族間の関係が悪化するリスクもあるため、十分に検討したうえで決断することが大切です。

3. 遺言の無効を争った裁判事例を紹介

ここでは、遺言書の無効を争った裁判事例を2つ紹介します。

3-1. 遺言能力がないとして自筆証書遺言が無効とされたケース

| ケース | 遺言能力がないとして自筆証書遺言が無効とされた遺言書 |

| 内容 | ・Aさんは86歳の時に自筆証書遺言を作成(平成21年) ・「土地建物預金現金を長男に譲る」との旨を記載 ・日時・押印あり ・Aさんの相続人は、子どもの5人。次男と次女が遺言無効確認の訴訟を提起 |

| 一審判決 | 判決:遺言書は有効 ・長男とAさんは同居しており、遺言書の内容が真意に反するものではない |

| 控訴審 | 判決:遺言書は無効 ・Aさんがアルツハイマー型認知症との診断を受けていたことが発覚。 適切な遺言書を作成する能力に欠いていたとの判決 |

認知症による遺言能力の有無が争点になった裁判です。裁判所によって判断が異なります。もし認知症と診断されている場合、遺言能力がある旨の診断書を医師からもらっておきましょう。

3-2. 作成日付が実際の押印日と異なるとして効力の有無を争ったケース

| ケース | 作成日付が実際の押印日と異なるとして効力の有無が争われた遺言書 |

| 内容 | ・Aさんは自筆証書遺言を作成(平成27年) ・Aさんには妻Bとの間に3人の子ども、内縁の妻Cとの間に3人の子どもがいた ・遺言書には「遺産を内縁の妻Cたちに遺贈又は相続させる」との旨を記載 ・妻Bたちが遺言無効確認の訴訟を提起 |

| 一審判決 | 判決:遺言書は無効 ・遺言の成立日と遺言書記載の日付が異なる |

| 控訴審 | 判決:遺言書は無効 ・遺言の成立日と遺言書記載の日付が異なる |

| 上告 | 判決:遺言書は有効 ・平成27年4月13日、入院中に遺言の全文・日付・氏名を自書 ・実際に押印したのは退院後の5月10日 ・遺言書に記載された日付は4月13日 ・直ちに遺言が無効になるものではない |

こちらは遺言書に記載された日付と、成立した日が異なることが争点となりました。一審・控訴ともに遺言書は無効との判決でしたが、上告では判決が覆り、有効となりました。

本件のように遺言書の形式不備が原因で相続トラブルが生じる可能性があります。遺言書を書く際には、法律で定められた形式に沿って無効になる要素を作らないようにすることが大切です。

4. 有効な遺言書を書くためのポイント

将来のトラブルを防ぐためには、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。形式的要件を満たし、明確な意思表示を含む遺言書が効力を持つことを理解しましょう。

自分が遺言書を書くことになった際、相続人同士でトラブルにならないよう、意識したいポイントを解説します。

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類が普通方式遺言としてありますが、秘密証書遺言は実務上ほとんど利用されていませんので、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言を中心にご紹介します。

4-1. 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く最もシンプルな形式です。費用がかからず手軽に作成できる反面、方式に不備があると無効になるリスクがあります。

ポイントは以下の3つです。

- 財産目録以外をすべて自筆で書く

- 日付・氏名・押印を忘れずに

- 訂正箇所には印を押して欄外に修正内容を書く

遺言書は全文を自筆で記載する必要があり、パソコンやワープロで作成したものは無効です。ただし、財産目録については自筆でなくても構いませんが、各頁に署名押印が必要です。

自筆証書遺言を作成する際は、内容をできるだけ明確に記載し、財産の内容や相続人の氏名などに誤りがないよう注意しましょう。不明確な表現や解釈の余地がある書き方は、後々のトラブルの原因となります。

4-2. 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで遺言書を作成する形式です。

公証人が作成に関わるため、公証人手数料がかかりますが、無効になるリスクが低いという大きな利点があります。

ポイントは以下の3つです。

- 財産を洗い出し、誰に何を渡すか決めておく

- 戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を集める

- 証人2名の立会いが必要

証人を2名の立ち会いの元、遺言書を作成していくので事前準備が欠かせません。

また、未成年者や遺言者の配偶者、相続人などは証人になれないので、早い段階で誰に依頼するか決めておく必要があります。

依頼できる証人が見つからない場合は、司法書士や弁護士に依頼する、公証役場で証人を紹介してもらうといった対応を行いましょう。

4-3. 秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言の形式です。パソコンで作成可能ですが、封筒には自筆で署名押印が必要です。

遺言の内容は公開せず、「遺言書がある」という事実だけを確実にするのが目的になります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を併せ持つ遺言の形式ではありますが、他の2つの方式と比べるとメリットが少ないため、実務上あまり利用されていません。

また、遺言の内容に秘密にしておきたい事柄があるケースでは、複雑な事情があることが考えられます。司法書士や弁護士には守秘義務がありますので、相談内容が他人に漏れることはありません。遺産の相続に不安がある場合は、司法書士などの専門家に一度相談をしてみるとよいでしょう。

4-4. 遺言書を複数用意するとトラブルの元に

遺言書は何度でも作成・変更が可能で、内容が異なる複数の遺言書が存在する場合は、原則として日付が新しいものが有効です。ただし、同じ日付の遺言書が複数ある場合で、作成された時間の前後が判断できるときは、後に作成された遺言が優先されます。

問題となるのは、作成時間の先後が不明なケースで、矛盾する内容があると、相互に抵触する部分についてはどちらの遺言も無効とされる可能性があります。遺言内容を変更したい場合は、以前の遺言を明確に撤回する旨を新しい遺言書に記載するなど、誤解を招かない工夫が重要です。

また、遺言書の保管場所を相続人に知らせておくことも重要です。知られたくない場合は、信頼できる第三者や法務局の保管制度を利用するなど、確実に発見される方法を考えましょう。

5. よくある質問・Q&A

遺言書と相続に関しては、多くの疑問が生じるものです。ここでは、よくある質問と回答をまとめました。

| Q1. 遺言書に有効期間はある? |

| A1. 遺言書に法律上の有効期間はなく、撤回されない限り効力が続きます。作成から何年経っていても、最新の遺言として効力を持つ文書です。ただし、あまりに古い遺言書の場合、その後の財産状況や家族関係の変化によって、遺言の内容が現実と合わなくなっているケースもあります。例えば、遺言書に記載された財産がすでに処分されていたり、指定された相続人が先に亡くなっていたりする場合です。定期的に遺言内容を見直し、必要に応じて新しい遺言書を作成することで、自分の最新の意思を反映させましょう。 |

| Q2. 遺言書と遺書は何が違う? |

| A2. 「遺言書」と「遺書」は混同されがちですが、法律上は明確に異なります。遺言書は、財産の分け方などを記載し、法律の要件(全文の自書・日付・氏名・押印)を満たして初めて有効となる文書です。形式を守れば、便箋やメモでも効力があります。一方、遺書は本来自由な形式で書かれた手紙やメッセージですが、その中に法律上の遺言としての要件を満たす内容が含まれていれば、遺言書としての効力を持つこともあります。内容と形式の両方が重要です。 |

| Q3. 遺言書があっても遺産分割協議はできる? |

| A3. 遺言書があっても、相続人・受遺者全員の同意を得れば遺言と異なる遺産分割も可能です。ただし、遺言で遺産分割が禁止されている場合、その定めを無視した遺産分割は無効になってしまいます。また、遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者の同意を得て、辞任してもらわなければなりません。遺産分割協議を行う場合は、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員の署名・押印が必要です。 |

| Q4. 後から遺産分割協議をやり直せる? |

| A4. 遺産分割協議は原則としてやり直すことができませんが、例外的にやり直しが認められるケースもあります。例えば、協議に錯誤や詐欺、相続人の除外といった無効原因がある場合や、相続人全員が合意して協議を解除する場合などです。また、遺産に漏れや誤りがあった場合や、取得した財産に重大な問題が生じた場合には、やり直しが可能となることもあります。ただし、やり直しに伴い贈与税や所得税、不動産取得税が発生する可能性があるため、事前の確認が大切です。 |

| Q5. 遺言で遺産分割協議は禁止できる? |

| A5. 遺言者が「遺産分割協議を禁止する」と遺言書に記載すれば、相続人全員の合意があっても遺産分割を禁止できます。禁止期間は相続開始から5年間です。遺言者の意向を尊重することは道義的に重要ですが、法的には相続人の権利も保護されています。バランスの取れた遺言作成が、後のトラブル防止につながります。 |

6. 遺言書が無効になるか悩んだら司法書士に相談を

遺言書の効力や対応策について悩んでいる場合は、早めに司法書士に相談することをおすすめします。専門的な法律知識を持つ司法書士のアドバイスが、適切な判断につながるでしょう。

特に遺産の額が大きい場合や家族間で意見が対立している場合は、中立的な立場からの助言が重要です。司法書士に相談することで、客観的な視点から自分の権利と選択肢を把握できます。

相続トラブルは一度こじれると解決が難しくなるので、早期の対応が鍵です。相続の開始を知った時から遺留分侵害額請求権は1年の時効があることも覚えておきましょう。

相続の専門家チーム「nocos(NCPグループ)」では、各分野のプロフェッショナルが連携し、複雑な手続きにも柔軟に対応しています。

初回相談は無料で、オンラインでのご相談も受け付けております。相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。