この記事を要約すると

- 公正証書遺言は、公証人の関与により法的な形式ミスの可能性が低く、相続開始後も検認手続き不要でスムーズに相続が進みます。作成には事前準備や費用が必要ですが、安全性の高い遺言手段として有効です。

- 公正証書遺言の費用は財産の金額により異なり、相場は数万円から10万円超です。証人謝礼や謄本手数料、出張費などが加算されるケースもあります。

- 形式面では信頼性が高い一方、遺留分の侵害や、証人の条件違反による無効の可能性があります。確実に活用するには内容面の配慮も欠かせません。

1. 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、遺言者が公証役場で公証人の立会いのもと作成する遺言書です。

公証人は法律の専門家であり、遺言内容が法律に適合しているかを確認しながら作成を進めます。そのため、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言書であるといえます。

1-1. 公正証書遺言の基本的な特徴

| 公証人の関与 |

| 遺言内容が法律に適合しているか、形式が正しいかを公証人が確認します。 |

| 証人の立会い |

| 2名以上の証人が作成に立ち会い、遺言の内容が本人の意思であることを証明します。 |

| 検認手続きが不要 |

| 家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。 |

| 公証役場で保管 |

| 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。 |

1-2. 法定相続分と遺留分の違い

公正証書遺言のほかにも、自筆証書遺言や秘密証書遺言があります。それぞれの違いを以下にまとめます。

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|

| 証人の有無 | 必要(2名) | 不要 | 必要(2名) |

| 検認手続き | 不要 | 必要 ※法務局で保管する場合は不要 | 必要 |

| 作成費用 | 財産により異なる | 筆記具があれば費用なし ※法務局で保管する場合は 3900円 | 11,000円 |

| 保管方法 | 公証役場 | 自己管理または法務局 | 自己管理 |

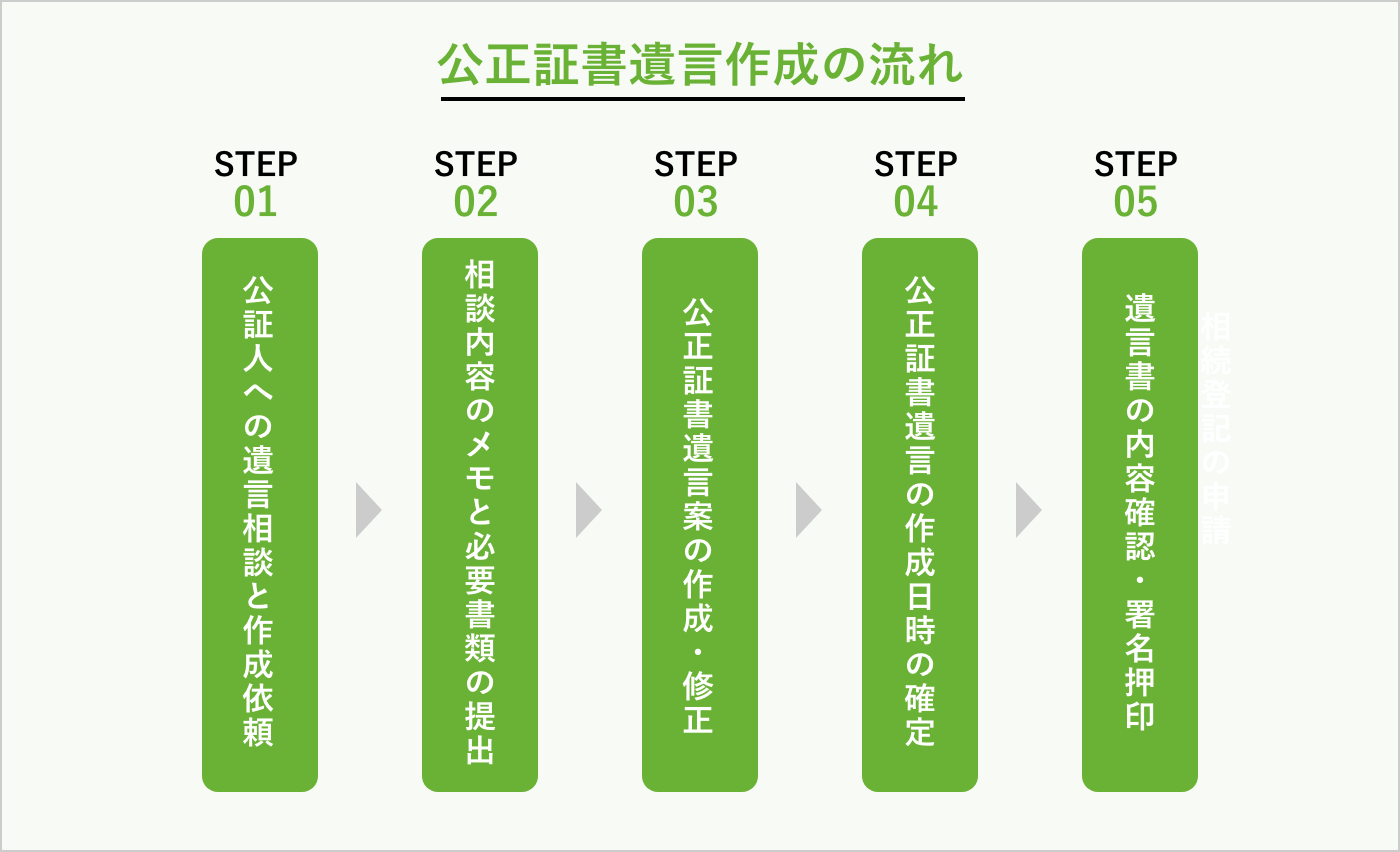

2. 公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言を作成するには、いくつかのステップを踏む必要があります。

ここでは、具体的な流れを詳しく解説します。

2-1. 事前準備

最初に遺言内容を明確にするための準備を行います。この段階で以下のポイントを考えておくと、手続きがスムーズに進みます。

| 相続人と相続財産の特定 |

| まずは、遺言書を作る目的を明確にしましょう。そして、その目的のためには誰に何をどれだけ引き継がせるかを考えて、箇条書きでもいいので書き出しておきます。 |

| 遺言執行者の指定 |

| 遺言内容を実際に執行する役割を担う人物を選び、指定することができます。遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなることができます。 遺言執行者が相続人と同一でも構いませんが、相続人の中から指定すると他の相続人が反発する可能性もあります。弁護士や司法書士などの第三者的立場の人を選任するとスムーズに手続きが進む場合も多いです。 |

2-2. 必要書類の準備

公正証書遺言を作成する際には、以下の必要書類を準備する必要があります。

書類の内容や形式は、遺言内容や財産の種類によって異なる場合がありますので、事前に公証役場で確認すると安心です。

① 遺言者本人に関する書類

| 印鑑登録証明書(発行から3か月以内) |

| 原則として、遺言者の本人確認には印鑑登録証明書が必要です。 |

| 顔写真付きの身分証明書(印鑑登録証明書の代替) |

| 以下の官公署発行の身分証明書でも本人確認が可能です。 ・運転免許証 ・旅券(パスポート) ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・住民基本台帳カード(平成27年12月に発行終了、ただし有効期間内のものは利用可能) |

②戸籍関係書類

| 遺言者と相続人の続柄を示す戸籍謄本や除籍謄本 |

| 遺言者と法定相続人との関係を証明するために必要です。 |

| 受遺者に関する書類(相続人以外に財産を遺贈する場合) |

| 相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票や、住所の記載がある手紙、はがきなどを準備します。 法人が受遺者の場合は、登記事項証明書または代表者事項証明書が必要です。 |

③財産に関する書類

【不動産の相続の場合】

- 登記事項証明書(登記簿謄本)

- 固定資産評価証明書、または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

【預貯金等の相続の場合】

- 預貯金通帳またはそのコピー

④証人、遺言執行者に関する書類

公正証書遺言には証人2名が必要です。証人を知人などに依頼する場合や遺言執行者を指定した場合、以下の情報をメモとして準備してください。

- 氏名

- 住所

- 生年月日

- 職業

2-3. 公証役場での手続き

公正証書遺言を作成するための具体的な手続きは、以下の流れで進められます。

各ステップを事前に把握しておくことで、スムーズに作成を進めることができます。

ステップ1|公証人への遺言相談と作成依頼

遺言者は、公証役場に電話やメールで連絡し、予約を取って訪問します。この際、公証人に遺言の内容を相談し、公正証書遺言の作成を正式に依頼します。

ステップ2|相続内容のメモと必要書類の提出

遺言内容を公証人に伝えるため、以下の資料を準備します。

| 相続内容のメモ |

| 遺言者が所有する財産の内容や、それをどのように分配したいのかを記載したメモです。 たとえば、「長男に不動産を、次男に預貯金を引き継がせたい」といった希望を具体的に記載します。このメモは、メール、FAX、郵送、または直接持参して公証人に提出します。 |

| 必要書類 |

| 印鑑登録証明書や戸籍謄本など、遺言作成に必要な書類を事前に提出します。 詳細は「2-2. 必要書類の準備」を参照してください。 |

ステップ3|公正証書遺言(案)の作成と修正

提出されたメモと必要書類をもとに、公証人が公正証書遺言(案)を作成します。この案は、メールや郵送で遺言者に提示されます。遺言者は内容を確認し、必要に応じて修正点を指摘します。公証人はそれに基づいて内容を修正し、最終案を確定します。

ステップ4|公正証書遺言の作成日時の確定

公正証書遺言の内容が確定した後、公証人と遺言者は作成のための日程を調整します。

遺言者が公証役場を訪問できない場合、公証人が自宅や病院などに出張することも可能です(出張の場合は追加費用が発生します)。

ステップ5|遺言当日:遺言書の内容確認、署名・押印

公正証書遺言の作成当日は、以下の手順で進められます。

印鑑証明書を本人確認書類とした場合は、印鑑登録をした印鑑を忘れずに持参しましょう。

①遺言内容の口述

遺言者は、証人2名の前で公証人に遺言内容を口頭で伝えます。

公証人は、遺言者が判断能力を有しており、内容が遺言者の真意であることを確認します。

②内容の確認と修正

公証人が作成した公正証書遺言(原本)を遺言者および証人2名に読み聞かせる、または閲覧させ、内容に誤りがないかを確認します。誤りがあれば、その場で修正することが可能です。

③署名・押印

内容が確定した後、遺言者と証人2名が原本に署名し、押印を行います。

遺言者が署名や押印を行えない場合には、公証人に代行してもらうことも可能です。

④公証人の署名と職印

公証人も原本に署名し、職印を押印することで、公正証書遺言が正式に完成します。

⑤正本・謄本の受領と手数料・謝礼の支払い

公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本と謄本は、遺言書作成当日に遺言者本人に交付されます。

最後に公証役場の手数料や証人の謝礼を支払えばすべての手続きが完了します。

2-4. 遺言書の保管

公正証書遺言の原本は、公証役場で遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとなっています。 正本と謄本については、遺言者本人が遺言書を保管しても構いませんが、相続で財産をあげる予定者や遺言執行者などへ預けておいてもよいでしょう。

3. 公正証書遺言の費用

公正証書遺言を作成する際には、遺言書に記載される財産の価額や、手続きの進め方によっていくつかの費用が発生します。これらの費用は、公証役場の手数料だけでなく、場合によっては追加費用も含まれるため、詳細に理解しておくことが重要です。

3-1. 公証役場の手数料

公正証書遺言の手数料は、遺言書に記載する財産の価額に応じて計算されます。

ただし、重要なのは遺産全体の合計額ではなく、各相続人や受遺者ごとに分配される財産の価額に基づいて手数料が算出される点です。

| 財産価額 | 手数料 |

|---|---|

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |

| 1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |

| 3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |

| 5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |

1億円を超える財産の場合は、以下のように追加手数料が加算されます。

- 1億円超~3億円以下:43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円を加算

- 3億円超~10億円以下:95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円を加算

- 10億円超:249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円を加算

また、遺言加算 として、財産の総額が1億円以下の場合には、11,000円が加算されます。

3-2. その他の費用

公正証書遺言の作成には、手数料のほかにも以下の費用が発生する可能性があります。

| 証人謝礼 |

| 公証役場で証人を手配する場合、1人あたり 5,000円~10,000円 の謝礼が必要です。 |

| 謄本交付手数料 |

| 公正証書遺言の作成時には、原本、正本、および謄本 がそれぞれ作成され、以下の手数料がかかります。 ●原本の手数料 原本については、法務省令で定める基準により4枚(横書きの場合は3枚)を超える場合、超過1枚ごとに250円の手数料が加算されます。 ●正本および謄本の手数料 正本および謄本の交付については、作成される枚数1枚につき250円の手数料が必要です。 これらの手数料は、正本や謄本の交付部数や総枚数に応じて加算されます。 |

例1:原本が縦書きで5枚、正本及び謄本が各5枚の場合

【原本手数料】

縦書きの基準4枚を超過 → (5枚 – 4枚) × 250円 = 250円

【正本手数料】

5枚 × 250円 = 1,250円

【謄本手数料】

5枚 × 250円 = 1,250円

【合計手数料】

250円(原本) + 1,250円(正本) + 1,250円(謄本) = 2,750円

| 公証人の出張費用 |

| 遺言者が病気や高齢などで公証役場に出向けない場合、公証人が病院、自宅、老人ホーム、介護施設などに赴いて公正証書遺言を作成することが可能です。 この場合、以下の追加費用が発生します。 ・手数料の50%加算:通常の手数料に対して50%が加算されます ・日当:1日あたり 2万円程度 ・交通費:実際にかかった交通費が請求されます |

3-3. 具体的な費用計算例

例1:相続人AとBがそれぞれ1,000万円と4,000万円の財産を相続する場合

【相続人Aの手数料】

1,000万円 → 23,000円

【相続人Bの手数料】

4,000万円 → 29,000円

【遺言加算】

1億円以下のため 11,000円

【謄本交付手数料】

正本謄本4枚ずつとして2,000円

【合計手数料】

23,000円 + 29,000円 + 11,000円+2,000円 = 65,000円

例2:公証人が病院に出張して相続人Cが1億円の財産を受け取る場合

【相続人Cの手数料】

1億円 → 43,000円

【遺言加算】

1億円以下のため 11,000円

【出張加算(手数料の50%)】

43,000円 × 50% = 21,500円

【日当】

10,000円(4時間以内の場合)

【交通費】

実費(例:5,000円)

【謄本交付手数料】

正本謄本4枚ずつとして2,000円

【合計手数料】

43,000円 + 11,000円 + 21,500円 + 10,000円 + 5,000円+2,000円 = 92,500円

なお、公正証書遺言作成のサポートを司法書士や行政書士などに依頼する場合、別途報酬が発生します。

4. 公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、他の遺言形式に比べて多くのメリットがあります。

4-1. 法的信頼性の高さ

公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成されるため、法律的な信頼性が非常に高い形式です。

特に、自筆証書遺言で懸念される形式不備による無効リスクがありません。

4-2. 遺言者の自書が不要

自筆証書遺言では、遺言者が全文を手書きする必要がありますが、公正証書遺言ではその必要がありません。遺言者が高齢や病気で手書きが困難な場合でも、公証人が遺言内容を文書化するため、問題なく作成できます。

さらに、遺言者が署名できない場合には、公証人がその旨を記載し、理由を付記することで署名に代えることが法律で認められています。

また、遺言者が押印もできない場合には、公証人が遺言者に代わって押印することも可能です。このように、身体的制約がある場合でも柔軟に対応できる点が大きなメリットです。

4-3. 耳が聞こえない方や話すことが難しい方でも作成可能

耳が聞こえない方や話すことが難しい方でも、公正証書遺言を作成することができます。筆談や手話を活用し、公証人が遺言内容を正確に把握して文書化します。

さらに、病気や高齢で公証役場への訪問が難しい場合には、公証人が自宅や病院に出張することも可能です。

4-4. 検認手続きが不要

自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言内容を実現する前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。しかし、公正証書遺言では、この検認手続きが不要です。

そのため、相続開始後、速やかに遺言内容を実行でき、相続手続きの負担が軽減されます。

4-5. 原本の厳重保管と改ざん防止

公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。

これにより、遺言書が紛失、改ざん、隠匿されるリスクがなく、安心して利用できます。

4-6. 遺言検索システムが利用できる

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、遺言情報管理システムに登録されています。

このシステムを利用することで、相続人や利害関係人は、全国の公証役場で被相続人が公正証書遺言を作成しているかどうかを確認できます。これにより、相続手続きが円滑に進むだけでなく、遺言書の存在をめぐるトラブルも防止できます。

5. 公正証書遺言を作成する際の注意点

5-1. 証人の選定

証人には以下の資格条件があり、証人にこれらの人が含まれると、遺言書が無効になってしまいます。

- 未成年者

- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

証人には、判断能力が十分にあり、中立な立場の第三者であることが求められるということです。

5-2. 遺留分の考慮

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限受け取ることができる財産の割合です。

遺留分を無視した遺言は無効にはなりませんが、遺留分侵害額請求の対象となり得ます。

5-3. 内容変更には新規作成が必要

公正証書遺言は一度作成すると修正ができません。

内容を変更したい場合は、新たに遺言書を作成する必要があります。

5-4. 作成に時間と手間がかかる

公正証書遺言の作成には、事前準備や複数回の公証役場訪問が必要です。

余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

6. よくある質問(Q&A)

| Q1: 兄弟姉妹には遺留分はありませんか? |

| A1: はい、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。遺留分は、配偶者や子供(直系卑属)、親(直系尊属)にのみ認められています。兄弟姉妹が相続人となる場合でも、遺留分は請求できません。 |

| Q2: 遺留分は放棄することができますか? |

| A2: はい、放棄できます。被相続人が亡くなる前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。亡くなった後に放棄する場合は、家庭裁判所の許可は不要で、自分の意思で放棄できます。 |

| Q3: 生前贈与があった場合、遺留分はどう計算されますか? |

| A3: 相続開始前1年間に行われた生前贈与は、遺留分の計算に含まれます。また、特別受益としてみなされる贈与については、相続開始前10年以内の贈与も遺留分計算に含められる場合があります。そのため、生前贈与によって他の相続人の遺留分が侵害されている可能性がある場合は、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。 |

| Q4: 生前贈与を同時に受けた相手が2人いる場合、どちらに請求しますか? |

| A4: 同時期に生前贈与を受けた相手が2人以上いる場合には、それぞれの受贈者に対して、贈与額に応じた割合で請求を行うことができます。たとえば、AさんとBさんが同時に生前贈与を受けた場合、それぞれの贈与額に比例して遺留分侵害額を請求する形になります。 |

| Q5: 遺産に不動産や株式がある場合、いつの時点での価値で計算しますか? |

| A5: 不動産や株式は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)の価値で計算します。不動産は相続税路線価や地価公示価格を基準に評価し、株式は上場株であれば相続開始日の終値、非上場株は専門的な評価方法で算定されます。 |

7. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。2004年の創業以来、累計受託件数89,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。