この記事を要約すると

- 相続人全員が相続放棄すると、財産や借金は引き継がれず、最終的に国庫に帰属します。ただし、財産の管理義務や清算人の選任が必要になる点には注意が必要です。

- 全員が相続放棄をして誰も相続人がいない場合、借金も含めて遺産は「相続財産法人」となり、相続財産清算人が管理します。債権者は清算人を通じて財産から弁済を受け、不足分は回収できません。

- 相続放棄は相続人ごとに個別で行う必要があり、子ども全員が一括で申述することはできません。それぞれが家庭裁判所に手続きする必要があります。

1. 相続放棄の基本と「全員放棄」の意味

1-1. 法定相続人の範囲と「全員放棄」の意味

「全員で相続放棄したい」とご相談を受けるとき、多くの方が誤解されているのが、「配偶者と子ども全員が放棄すれば相続は終わる」という点です。

実際には、民法上、法定相続人には順位があり、単に配偶者や子どもが放棄しても「全員が放棄した」とは限りません。 相続人の順位は以下のとおりです。

- 第1順位:子(または孫)

- 第2順位:父母(または祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)

たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもが3人いる場合、配偶者と子ども全員が相続放棄をしても、第2順位の父母(すでに亡くなっていれば祖父母)、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。このように、相続人が全員放棄したと見なされるには、第3順位までの法定相続人がすべて放棄することが必要です。

なお、相続放棄は個別の意思に基づいて行うものであり、誰かと足並みを揃える義務はありません。ただし、放棄したことを知らずに次順位の人が相続人になってしまうケースもあるため、相続人間で情報共有しておくと望ましいでしょう。

1-2. 相続放棄の手続きと注意点

相続放棄は、単に「放棄します」と家族や関係者に口頭で伝えるだけでは法的な効力はありません。必ず家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理される必要があります。 相続放棄の流れは以下のとおりです。

- 相続財産の調査(プラスの財産・マイナスの財産)

- 相続放棄をするかの意思決定

- 必要書類の収集(戸籍・申述書など)

- 管轄の家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出

- 裁判所による審査 → 受理通知の送付

ここで最も重要なのが、申述は「相続の開始を知ったときから3か月以内」に行わなければならないという点です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、経過すると単純承認(相続を引き受けたものと見なされる)となってしまいます。

また、相続放棄は一度受理されると撤回できません。そのため、借金があるらしいという不確かな情報のまま申述するのではなく、できる限り財産状況を調査した上で判断することが大切です。

なお、相続放棄の申述は、あくまで相続人一人ひとりが独立して行う手続きです。他の相続人の判断に左右されず、自身の意思と責任において決断しなければなりません。仮に他の相続人がまだ手続きをしていなくても、それを待たずに申述することが可能です。

1-3. 「不動産だけ手放したい」人へは相続土地国庫帰属制度の検討も

借金や預貯金などの財産は相続する意向があるものの、管理や処分が難しい土地だけを手放したいというケースでは、相続土地国庫帰属制度の利用を検討するのも一つの方法です。

この制度を使えば、一定の条件を満たす土地について、申請と審査を経て国に引き取ってもらうことができます。相続放棄をせず、不要な土地のみを整理したい場合の部分的な対応策として有効です。

ただし、申請には費用がかかるほか、土地の状態によっては引き取りが認められないこともあるため、放棄とどちらが適しているかを含めて、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

2. 相続人全員が放棄したら、財産や借金はどうなる?

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。これは1人だけでなく、兄弟姉妹や配偶者など、関係するすべての相続人に適用されます。

そして、民法上定められた相続人全員が相続放棄をしたとき、相続人は“法律上存在しない”という扱いになります。

ここで多くの方が疑問に思われるのが、「相続人が誰もいないのなら、その財産や借金はどうなるのか?」という点です。

相続放棄をしてしまえば、もう何も関係がないと思われがちですが、実際には、相続放棄後にも財産の管理や債務の処理を進めるための法的手続きが必要となることがあります。

2-1. 財産や借金は消えずに「相続財産法人」へ

相続人がいなくなった後、被相続人が残した財産や債務は、法律上「相続財産法人」という特別な存在に帰属することになります。これは株式会社などの法人とは異なり、役員や社員がいるわけではありません。

あくまで、相続人のいない財産・債務を処理するためだけに設けられた法的な仕組みです。 つまり、相続人がいないという理由だけで、借金が帳消しになったり、不動産が勝手に処分されたりすることはありません。

残された財産や債務は「処理を必要とする状態」のまま残り、その処理を担う人が必要になるのです。

2-2. 相続財産清算人の役割

相続財産法人を実際に管理・処理していくためには、「相続財産清算人」という専門の人物を選任する必要があります。

相続財産精算人は、相続人の代わりに財産を調査し、必要に応じて売却・弁済・配分を行う役割を持つ人で、家庭裁判所の許可を得て正式に就任します。主な役割は以下のとおりです。

- 被相続人が残した財産の調査・管理

- 相続債権者(借金の相手)や受遺者(遺贈を受ける人)への公告と対応

- 不動産や預貯金などの換価(売却・解約など)

- 債務の支払い

- 特別縁故者への財産分与(該当者がいる場合)

- 残余財産の国庫帰属(最終段階)

ちなみに、これまでは「相続財産管理人」と呼ばれていた制度でしたが、2023年4月の民法改正により「相続財産清算人」と名称が改められ、手続きの効率化が図られています。

たとえば、以前は公告や捜索など複数の手続きが順番に必要だったため10か月以上の期間が必要でしたが、改正後は複数の手続きを並行して行うことが可能になり、最低限必要な期間が6か月に短縮されています。

2-3. 清算人を選任するには誰が申し立てる?

相続財産清算人は、家庭裁判所が自動的に選ぶわけではありません。通常は、被相続人と利害関係のある第三者が申し立てを行います。具体的には、次のような立場の人が該当します。

- 被相続人の債権者(借金の返済を求める金融機関や個人など)

- 遺言によって財産を受け取る予定だった人(受遺者)

- 生前に療養看護をしたなどの事情がある特別縁故者

- 必要がある場合は、検察官

申立ての際には、① 被相続人の戸籍(出生から死亡までの一連のもの)② 被相続人に相続人がないことを明らかにする戸籍等(被相続人の両親の戸籍など)③ 住民票除票 ④ 財産の資料(通帳、不動産登記事項証明書など)⑤ 利害関係を証明する書類(契約書、遺言書など)などを用意します。

利害関係人が複数存在する場合の申立人の優先順位は法律上定められていません。裁判所が選任権限を持っており、利害関係の内容や申立ての時期が実際の選任判断に影響する可能性もあります。

2-4. 手続きにかかる費用と予納金の問題

申立てにあたっては、費用面にも注意が必要です。以下が一般的に必要となる費用です。

この「予納金」が実務上大きな壁となることがあります。

相続財産が換価できる見込みであれば、そこから報酬が支払われますが、現金や売却可能な財産がない場合は、申立人が清算人の報酬を一時的に負担する必要があるため、申立てを断念するケースも見受けられます。

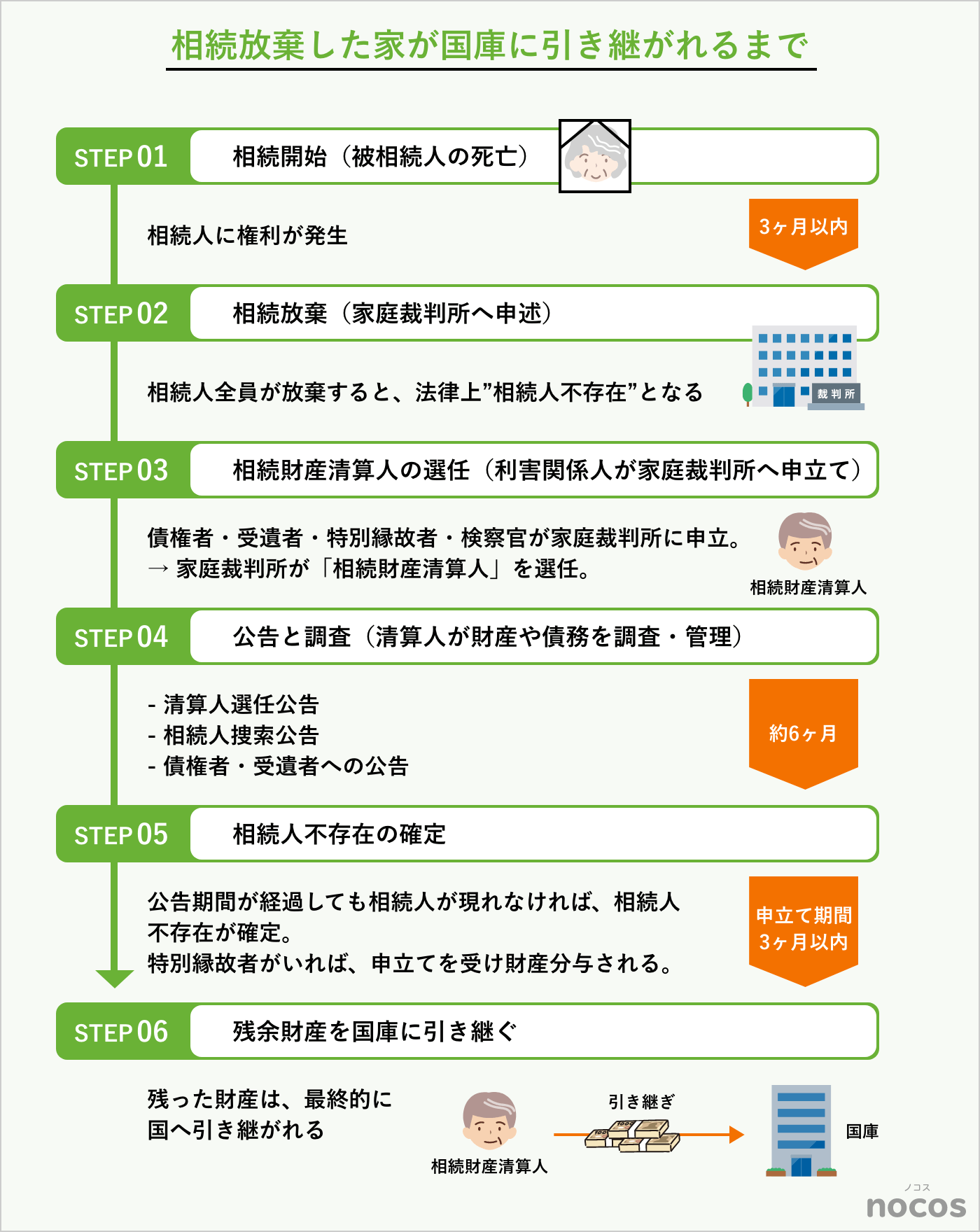

2-5. 清算の流れと最終的な国庫帰属

清算人が選任されると、まず「相続人がいないこと」と「債権者・受遺者からの請求受付」を内容とする公告が官報に掲載されます。

これらの公告は法律で定められた期間を経て効力を持ち、その後、債権額や受遺内容が確定します。 必要に応じて不動産などの財産は売却され、債務の支払いに充てられます。

さらに、特別縁故者がいる場合は、その人物からの申立てを受け、家庭裁判所の審査を経て分与がなされます。こうして全ての清算業務が完了した後、最終的に残った財産は国に帰属されます。

これが、いわゆる「財産が国のものになる」までの正式な流れです。

ただし、清算人の選任がされないまま放置されると、空き家や預金などの財産はずっと手つかずの状態になります。相続放棄を選んだあとでも、こうした処理がきちんと進むよう、関係者が早めに対応することが重要です。

相続人全員の放棄は、手続きとしては成立し得るものですが、その後の責任や対応を考えると「これで終わり」とは言えない場合があります。

放棄したあとに誰が何を担うのか、どんな手続きが必要なのか、そして費用やリスクはどうなるのか。これらを理解した上で判断することが、円滑な相続対応の第一歩となります。

3. 相続放棄しても「責任ゼロ」ではない?放棄後の管理義務

3-1. 管理義務が生じるのは「現に占有している人」

相続放棄をしても、すべての責任から解放されるわけではありません。相続財産を「現に占有」している人には、民法940条に基づく「管理義務」が課されます。

「現に占有」とは、相続財産を実際に管理・保管している状態をいいます。

たとえば、以下のようなケースが占有とみなされる可能性があります。

- 相続人が同居を続けている

- 被相続人宅の鍵を預かって管理している

- 通帳や現金、遺品などを一時保管している

占有者に該当すると、その財産を自己の財産と同等の注意をもって保存しなければなりません。解体や売却などの処分は認められず、処分すると相続を承認したと見なされて放棄が無効になるおそれがあります。

3-2. 管理義務の内容と注意点

管理義務とは、財産の破損や散逸を防ぐ保存的行為にとどまります。

例えば、換気や施錠、簡易的な清掃・防犯などが該当します。勝手に動産を移動したり、建物の大規模なリフォームや解体、貸し出し、売却などを行えば、「単純承認」とみなされ、相続放棄の効力を失うリスクがあります。

3-3. 空き家・老朽不動産のリスク

相続放棄後も、空き家などの不動産を占有していると、法的責任を負う場合があります。

老朽化した建物から瓦が落ちたり、外壁が崩れたりして他人に被害を与えた場合、民法717条の「工作物責任」により損害賠償義務を負う可能性があります。

形式上は放棄していても、占有者と見なされれば責任は残るため、占有の継続には大きなリスクがあることを理解しておくべきです。

3-4. 空き家法による努力義務

空き家については「空き家対策特別措置法」により、占有者に適切な管理への努力義務が課せられます。

市区町村は助言・指導を行うことができ、悪質な放置があれば「特定空き家」として行政代執行の対象になる可能性もあります。

3-5. 管理義務から完全に解放されるには

これらのリスクから解放されるには、占有状態を解消し、財産を清算人に引き渡す必要があります。

ただし、相続財産清算人が未選任のままでは引き渡す相手がいないため、家庭裁判所への申立てを自ら行うか、関係者に依頼する必要があります。

「放棄したから関係ない」と思っていると、知らぬ間に損害賠償責任を負うことにもなりかねません。放棄後の行動次第でリスクを抱えることもあるため、事後処理まで見据えた計画的な判断が求められます。

このように、相続放棄=すべて関係なくなる、というわけではなく、判断を誤れば、意図せず法的責任を負ってしまうおそれもあるため、慎重な取り扱いが求められます。少しでも迷いがある場合には、申述前に専門家へ相談しておくことをおすすめします。

4. よくある質問・Q&A

| Q1. 子ども全員で相続放棄できますか? |

| A1. 子ども全員が放棄しても、次順位の相続人がいれば相続権が移ります。親や兄弟姉妹も含めて放棄して初めて「全員放棄」となります。 |

| Q2. 借金があると全員相続放棄したほうが良いですか? |

| A2. 財産より借金が多ければ放棄を検討すべきですが、撤回できないため事前に財産調査を行い、専門家と相談することが大切です。 |

| Q3. 相続放棄しても自宅に住み続けられますか? |

| A3. 放棄後に居住を続けると「占有」とみなされ、管理義務や事故時の損害賠償責任が生じる可能性があるため注意が必要です。 |

| Q4. 相続財産清算人の費用は誰が負担しますか? |

| A4. 原則は申立人の負担です。相続財産があればそこから充当できますが、不足する場合は予納金を裁判所に納める必要があります。 |

| Q5. 空き家の管理責任を放棄するにはどうすれば? |

| A5. 放棄後に財産を占有していれば管理義務が残ります。責任を免れるには、清算人を選任し、占有状態を解消する必要があります。 |

5. nocosにできること

nocosを運営する「nocos(NCPグループ)」は、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数80000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。