この記事を要約すると

- 死後離婚をしても遺族年金の受給資格は失われません。死後離婚はあくまで「姻族との関係」を終わらせる手続きであり、配偶者としての遺族年金の受給資格には影響することがありません。

- 死後離婚をしても配偶者と同じお墓に入ることは法律上制限されません。しかし、祭祀承継者や親族の合意が得られず、トラブルが生じる場合があります。

- 死後離婚(姻族関係終了届の提出)は、亡くなった配偶者の親族との法律上のつながりを断つ手続きです。相続権には影響せず、死後離婚をしても相続財産を受け取る権利は失われません。

1. 死後離婚(姻族関係終了届)とは?離婚との違いを整理

1-1. 死後離婚とは~姻族関係終了届の仕組みと意味~

「死後離婚」とは俗称で、法律上の正式名称は「姻族関係終了届」です。

配偶者が死亡すると、婚姻関係は法律上終了します。しかし、その配偶者の父母や兄弟姉妹等姻族関係は自動的には切れません。

残された配偶者が希望する場合に限り、市区町村役場へ「姻族関係終了届」を提出することによって、義父母や義兄弟姉妹などとの法的な親族関係(姻族関係)がなくなります。

ここで重要なのは、「死後離婚」は姻族関係だけを断ち切る制度であって、夫婦の離婚とは異なる点です。

1-2. 死後離婚と離婚の違い~姻族関係・相続・遺族年金の影響~

「離婚」とは、夫婦が生存中に協議または裁判で婚姻を解消することを指します。離婚届が受理されると婚姻そのものが終了し、戸籍上も別々となります。

一方で「死後離婚(姻族関係終了届)」は、配偶者の死亡後に届け出る手続きであり、終了するのは「姻族関係のみ」です。

つまり婚姻そのものは死亡時にすでに終了しており、死後離婚はその後の親族関係をどうするかを決める制度です。「離婚」と「死後離婚」では、次のような違いがあります。

(1) 姻族関係への影響

離婚をすると、直ちに配偶者の親族との姻族関係も終了します。したがって、義父母や義兄弟姉妹との法律上のつながりは消滅し、扶養義務や祭祀承継の可能性もなくなります。

これに対し、死後離婚は婚姻中に配偶者が死亡したあとに行う届出であり、終了するのは「姻族関係のみ」です。死後離婚は「姻族との縁を切るかどうか」という限定的な効力しか持ちません。

(2) 相続への影響

離婚をすると、配偶者としての相続権を完全に失います。そのため、離婚後に元配偶者が亡くなっても財産を相続することはできません。

これに対して死後離婚の場合、民法890条に基づき、死亡時点で残された配偶者は常に相続人となります。死後離婚をしても、すでに発生している相続権は失われません。

(3) 遺族年金への影響

離婚をしていると、婚姻関係そのものが消滅しているため、離婚後に元配偶者が亡くなっても原則遺族年金を受給することはできません(未成年の子がいる場合の遺族基礎年金や、年金分割の仕組みによって年金を受け取れるケースはあります)。

これに対して、死後離婚は姻族との関係を終了させる制度であって、遺族年金の受給資格には影響を与えません。

配偶者の死亡時点での婚姻関係に基づいて権利が発生しているため、手続きを行えば遺族年金を受給することができます。

2. 死後離婚のメリットとデメリット

死後離婚は、亡くなった配偶者の親族との法的つながりを断ち切る手続きです。

経済的権利(相続や遺族年金)に影響はありませんが、日常生活や人間関係に大きな変化をもたらします。死後離婚を選択することの主な利点と欠点を整理してみましょう。

2-1. 死後離婚のメリット ~扶養義務や祭祀承継を回避できる~

姻族には法律上の扶養義務は原則としてありませんが、家庭裁判所が「特別の事情」と認めた場合に義父母を扶養しなければならないと判断されることがあります。

死後離婚をすれば、この可能性を断つことができます。

また、祭祀承継者(お墓や仏壇、位牌を管理する人)になることを避けられるのも大きな利点です。実際、お墓や仏壇の維持管理は費用も時間もかかり、心理的な負担が重くのしかかります。

さらに、心理的メリットも大きく、義父母や義兄弟姉妹との人間関係に悩んでいた方にとっては、死後離婚が「気持ちの区切り」となることも少なくありません。

【死後離婚のメリット】

- 義父母や義兄弟姉妹等との姻族関係を終了できる

- 姻族を扶養する義務を負う可能性を断つことができる

- 祭祀承継者にならずに済む場合がある

- 姻族との折り合いが悪い場合、気持ちの整理をつけることができる

2-2. 死後離婚のデメリット ~親族関係や生活への影響

一方で、死後離婚を行うことで、親族から「縁を切った」と受け止められ、法要やお墓参りの参加を拒まれることがあります。

また、残された子どもと祖父母の交流が難しくなる場合もあります。さらに、義父母からの経済的支援や子育ての協力を受けにくくなる可能性もあります。

これらは、法律による制限でありませんが、生活面への影響もあるため軽視できません。

【死後離婚のデメリット】

- 法要やお墓参りへの参加を拒否される場合がある

- 子どもと祖父母との交流が途絶える可能性がある

- 義父母からの経済的・生活的支援を受けにくくなる

- 親族関係の悪化が子どもや自分に影響することもある

2-3. 死後離婚で後悔しやすい場面 一度届出すると取り消せない

死後離婚の最大の注意点は「取り消しできない」という点です。

思い切って手続きをしたものの、後から「義父母と円満に付き合えるようになった」「子どものために関係を続けた方がよかった」と悔やむ例もあります。

取り返しがつかないため、よく検討してから判断しましょう。

3. 死後離婚と相続・遺族年金

3-1. 死後離婚と相続権 ~相続放棄との違いに注意~

民法890条は「配偶者は常に相続人となる」と規定しています。したがって、配偶者の死亡によって婚姻関係が終了しても、残された配偶者は法定相続人として遺産を承継できます。

死後離婚は、姻族関係だけを断ち切る制度であるため、死後離婚をしても残された配偶者の相続人としての地位は失われません。

逆に言えば、「死後離婚=相続放棄」ではないため、相続人となることを避けたい場合は、「姻族関係終了届」だけでは足りず、家庭裁判所で別途「相続放棄」の申述を行う必要があります。

3-2. 死後離婚と遺族年金の受給権 ~再婚したらどうなる?~

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」「死亡一時金」などがあります。

これらは被保険者の死亡時に配偶者であった者に与えられる権利です。前述のとおり、死後離婚は姻族関係だけを断ち切る制度であるため、死後離婚をしても残された配偶者の受給権は消滅しません。

すでに遺族年金を受給中の方は、「姻族関係終了届」を申請しても遺族年金は継続されます。これから「姻族関係終了届」を申請する方も、遺族年金の要件を満たせば問題なく受給できます。

3-3. 遺族年金の請求方法 ~5年以内の手続きが必要~

遺族年金を受給するには、原則として死亡日から5年以内に請求する必要があります。手続きについては以下の通りです。

- 窓口は年金事務所または市区町村役場

- 必要書類:死亡診断書、戸籍謄本、住民票、故人の年金手帳、請求者の通帳など

- 申請後、審査を経て支給が決定されます。

- 遺族基礎年金は18歳到達年度末までの子を養育している配偶者などに支給され、遺族厚生年金は主に配偶者や子が対象です。

4. 死後離婚とお墓・祭祀

4-1. 死後離婚と祭祀承継 ~お墓や仏壇を引き継ぐのは誰~

民法897条は、祭祀(お墓・仏壇・位牌など)の承継について規定しています。遺言や慣習で承継者が決まるのが原則です。

死後離婚をした場合、承継者になることを避けられるケースもあります。ただし、遺言で残された配偶者を祭祀承継者に指定していた場合には、義父母や兄弟姉妹と協議が必要になることもあります。

4-2. 死後離婚後のお墓問題 ~同じお墓に入れるかは親族次第~

死後離婚をしても、法律上は故人と同じお墓に入ることは可能です。しかし、実際には墓地の管理者や親族の意向によってトラブルが生じることがあります。

将来的に、故人と残された配偶者がどのお墓に入るのか協議が必要になることがあります。

5. 死後離婚の手続きと注意点

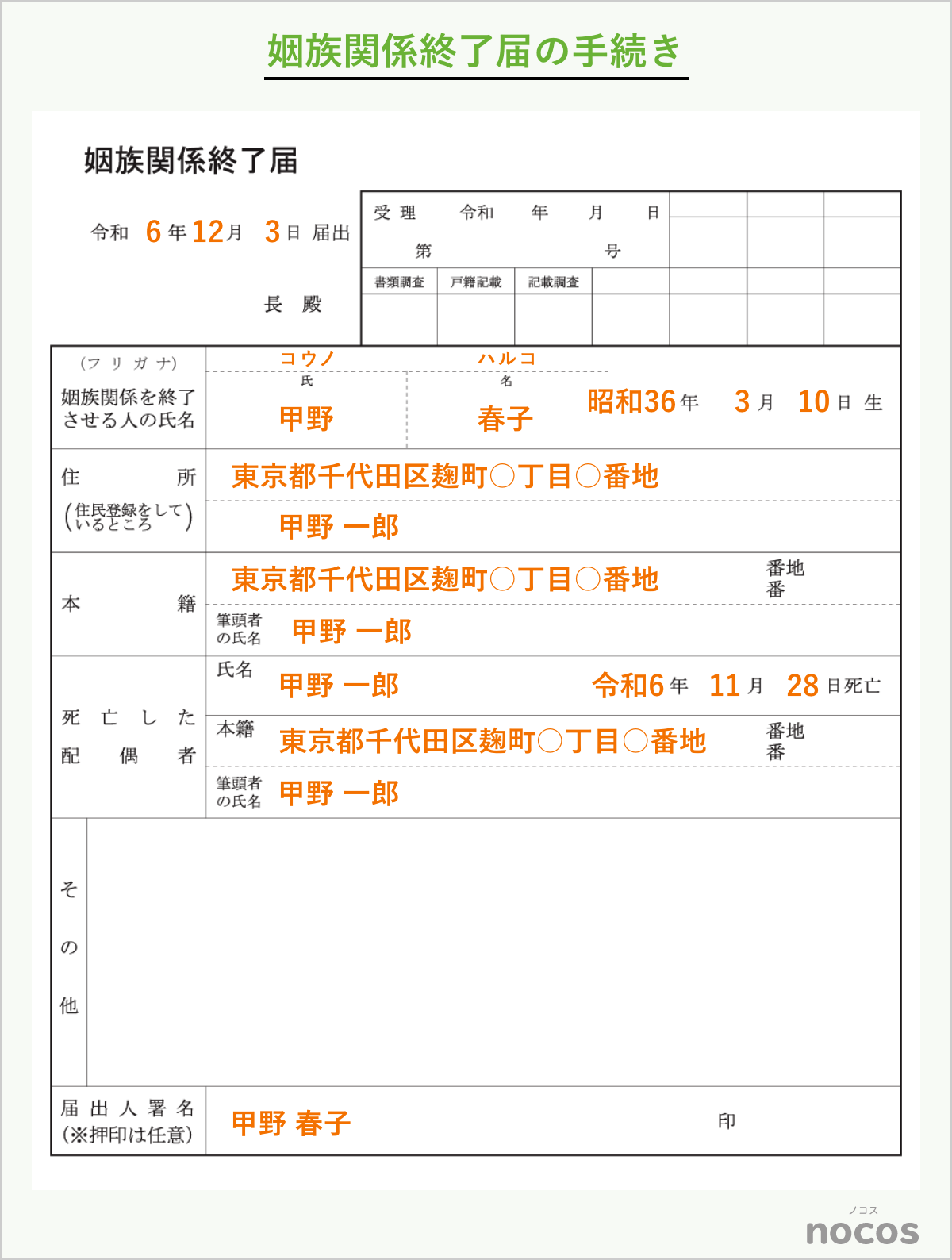

5-1. 姻族関係終了届の手続き ~必要書類と流れ~

「姻族関係終了届」の届出先は本籍地または住所地の市区町村役場です。

必要書類は、亡くなった配偶者の除籍謄本、届出人の戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)、本人確認書類、印鑑などです。

5-2. 提出期限はある? ~タイミングの考え方~

提出期限はなく、いつでも行えます。

義父母との関係や生活環境が落ち着いた後で判断しても構いません。

5-3. 一度出したら取り消せない ~慎重な判断が必要~

「姻族関係終了届」は、一度受理されると撤回できません。

慎重な判断が必要です。

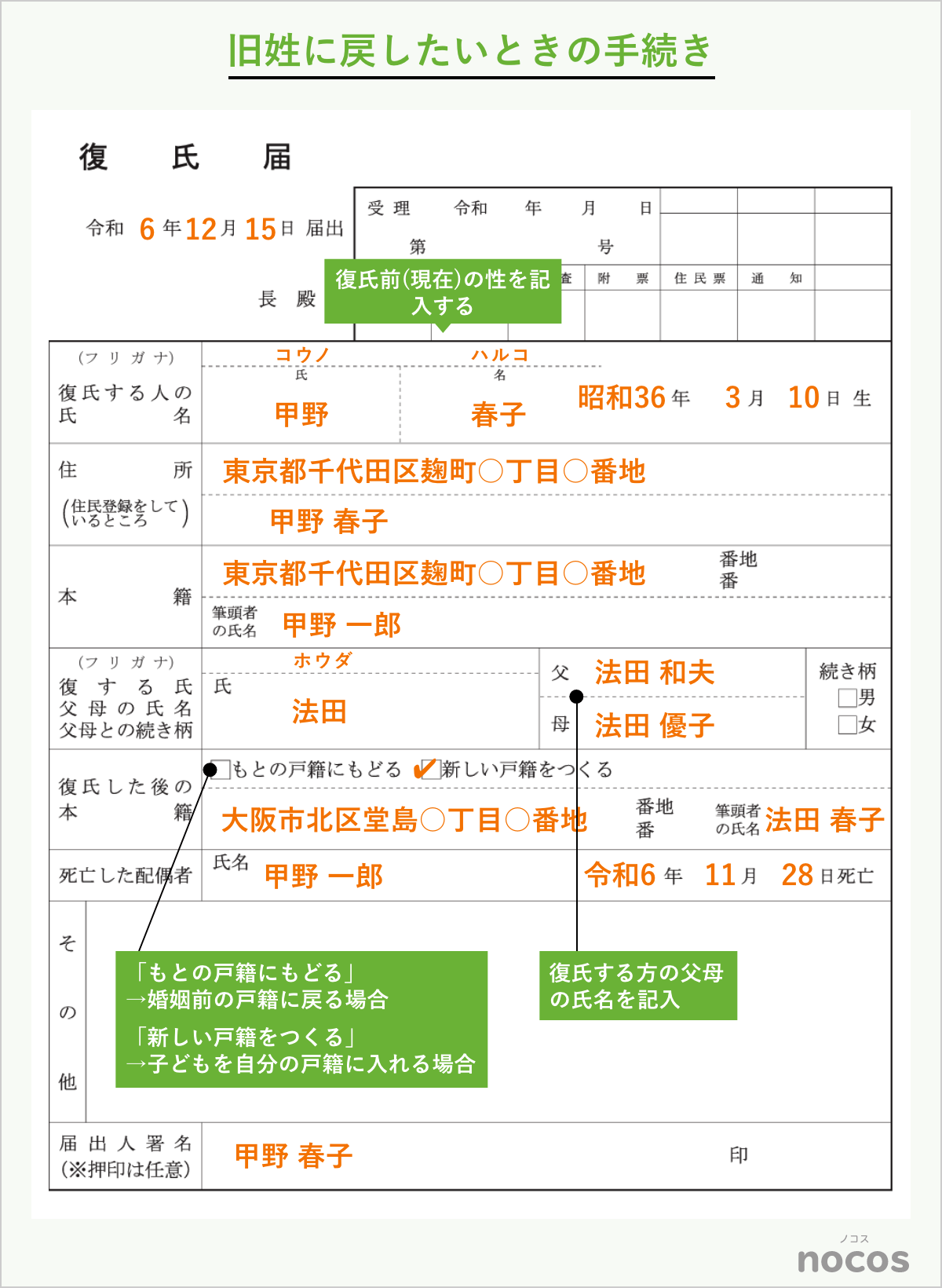

5-4. 復氏との関係 ~旧姓に戻したいときの手続き~

「姻族関係終了届」を出しても自動的に旧姓には戻りません。

婚姻により姓を改めた人が旧姓に戻りたい場合は、「復氏届」を提出する必要があります。

家庭裁判所の許可は不要で、戸籍全部事項証明書を添えて届け出れば、手続きのみで旧姓に戻すことができます。

5-5. 再婚との関係 ~親族関係が複雑化するリスク~

死後離婚をせずに再婚すると、旧配偶者側と新配偶者側の両方との姻族関係が発生します。

親族関係が複雑化し、将来のトラブルにつながる可能性があるため、再婚を予定している方が死後離婚を選択するケースは少なくありません。

5-6. 後悔しないために ~判断時のチェックポイント~

死後離婚は法的にシンプルな届出手続きですが、その効果は家族関係や生活に大きな影響を与えます。

遺族年金や相続権には影響がない一方で、親族関係や祭祀、生活上の支援では注意が必要です。

提出期限はなくいつでも行うことができる為、手続きをするかどうか迷うときは、まず「本当に解消したいのは何か」を整理することが大切です。その上で、後悔のない判断をされることをおすすめします。

6. よくある質問・Q&A

| Q1. 死後離婚をしても遺族年金は受け取れますか? |

| A1. はい。遺族年金は被保険者の死亡時点での法律上の配偶者に与えられる権利であり、死後離婚をしても受給権は消えません。 |

| Q2. 死後離婚をしたら夫のお墓に入れなくなりますか? |

| A2. 法律上は入れます。ただし親族の意向や慣習によって拒まれる可能性もあるため、協議が必要になることもあります。 |

| Q3. 死後離婚は子どもの相続権に影響しますか? |

| A3. 影響しません。子どもは血縁関係に基づき法定相続人となるため、死後離婚をしても代襲相続の権利なども残ります。 |

| Q4. 死後離婚をした後に再婚した場合、遺族年金はどうなりますか? |

| A4. 死後離婚後に再婚すると、遺族年金の受給資格は原則消滅します。再婚には内縁関係も含まれますが、要件を満たす子どもがいれば、子どもが代わって受給可能です。内縁関係の判断は個別の事案で行われます。 |

| Q5. 死後離婚をしたことは親族に知られますか? |

| A5. 役所から通知はありませんが、戸籍には「姻族関係終了」と記載されるため、戸籍謄本を確認されれば判明します。 |

7. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数80000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。