この記事を要約すると

- 家族も成年後見人に選ばれる可能性はありますが、選任は家庭裁判所の判断に委ねられます。信頼性や親族の同意など、事前の準備が大切です。

- 財産の使い込みリスクや他の親族とのトラブル、裁判所への報告義務など、家族が後見人になると負担が大きくなる可能性があります。

- 後見人が死亡した場合は、その時点で職務が終了し、家庭裁判所が新たな後見人を選任します。家族が再び候補者になることも可能です。

1. 成年後見制度とは?家族がなれるのか不安な方へ

1-1. 【成年後見制度の基礎知識】本人を法律的に支える仕組み

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な人を保護する制度です。

本人が不利な契約を結んでしまったり、生活に必要な手続きを適切に行えなかったりする事態を防ぐため、家庭裁判所によって「成年後見人」が選任され、法律的な支援を行います。

この制度には2つのタイプがあります。

「法定後見制度」は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てを行い、裁判所が後見人を選任するものです。

一方「任意後見制度」は、本人にまだ判断能力があるうちに将来の後見人を契約で指定しておく制度で、判断能力が失われたときに裁判所で任意後見監督人を選任することで効力が発生します。

1-2. 【後見人の役割とは?】財産管理と身上監護の2本柱

成年後見人の主な役割は「財産管理」と「身上監護」の2つです。

財産管理では、預金の出し入れ、不動産の管理、保険の契約解約など、被後見人の経済面を支える業務を担います。一方、身上監護では、介護施設への入退所手続きや医療機関との契約、生活の見守りなど、生活に関わる支援を行います。

これらは非常に責任の重い業務であり、後見人は被後見人の利益を最優先に行動する義務(善管注意義務)を負っています。家族だからといって曖昧な扱いが許されるものではなく、法的に厳格な立場が求められます。

1-3. 【家族でもなれるの?】資格は不要、ただし条件あり

「後見人は弁護士や司法書士でないとなれないのでは?」と思われがちですが、実は特別な資格は必要ありません。家族・親族でも、一定の条件を満たせば候補者になることができます。

ただし、以下のような「欠格事由」に該当する場合は後見人になれません(民法第847条)。

これらに該当しない限り、家族でも候補者として申し立てを行うことができます。

1-4. 【実際はどうなの?】親族の選任割合は2割未満

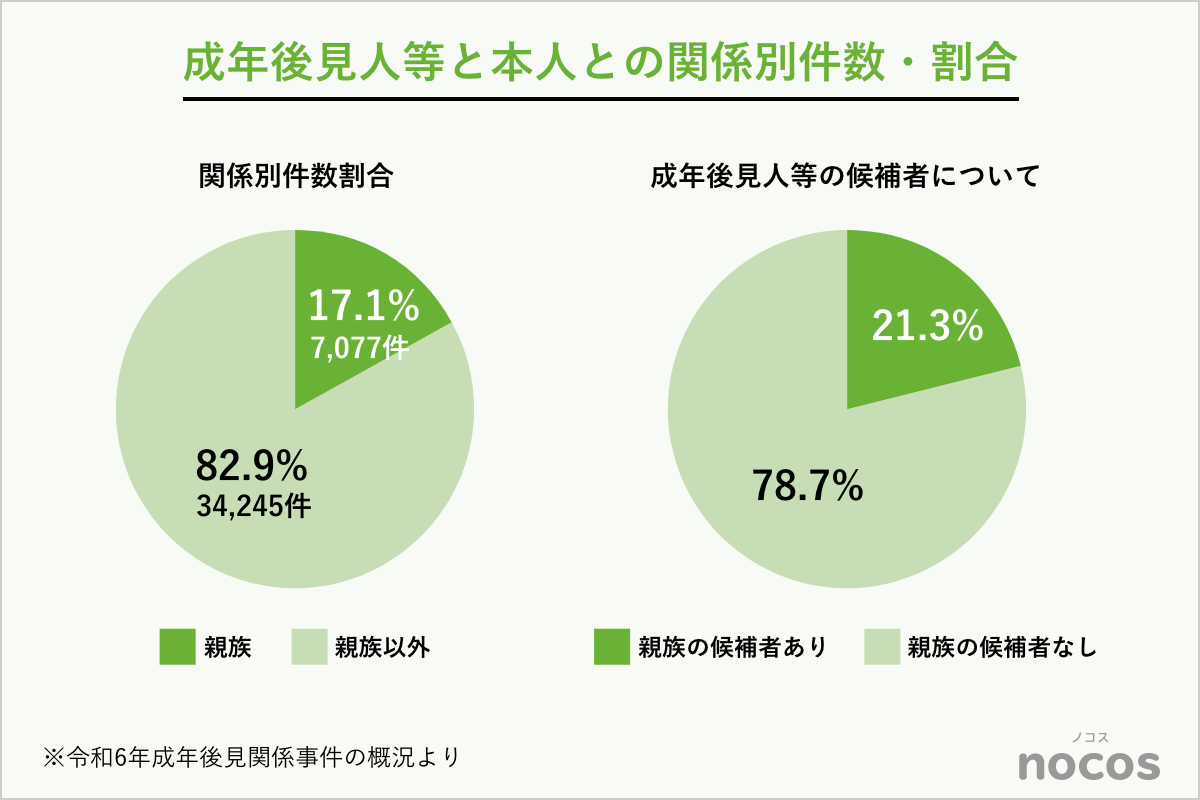

最高裁判所事務総局家庭局が作成した「令和6年成年後見関係事件の概況」によると、家庭裁判所が選任した成年後見人のうち、家族・親族が選ばれた割合は全体の17.1%と2割未満にとどまります。

この数字だけを見ると「やはり家族はなれないのでは…」と感じるかもしれませんが、実はこの背景には「そもそも候補者に手を挙げる家族が少ない」という現実があります。

実際に、家族を候補者として申立てに挙げた割合は全体の21.3%と、意外と多くないのです。つまり、「なれない」のではなく、「申し出ていない」のが原因とも言えるでしょう。

1-5. 【誤解に注意】「家族はなれない」は正しくない

「家族は成年後見人に選ばれない」という声を耳にすることがありますが、これは一部の事例が誇張されて伝わっている可能性があります。

たしかに、財産が多く複雑である場合や親族間での対立がある場合など、家族を避けて専門職が選任されることもあります。しかし、家庭裁判所も本人の利益を最優先に考え、家族に信頼性と適正があると判断すれば選任します。

実際、最高裁も「親族が望ましい」との方針を示しており、専門家に頼らず家族が支えられる環境づくりが制度の方向性にもなりつつあります。

2. 家族を成年後見人に選ぶメリットとデメリット

家族が成年後見人になれば、被後見人にとっても「知っている人に任せられる安心感」があり、できることなら家族にお願いしたいと考える方も多いでしょう。

ただし、家族が後見人となることにはメリットだけでなく、責任やリスクも伴います。ここでは、家族が後見人になることの良い面と、注意すべき点の両方をみていきましょう。

2-1. 【家族が後見人になるメリット】身近な存在だからこその安心感

もっとも大きなメリットは、「安心して任せられる人が身近にいる」という点です。

被後見人本人にとって、信頼関係のある家族が後見人になることは、大きな心の支えとなります。性格や生活スタイル、価値観を知る家族だからこそ、本人の意思や生活を尊重した支援がしやすくなります。

さらに、専門家が後見人になる場合と比べて「費用面での負担が少ない」という利点もあります。

弁護士や司法書士が後見人に就くと、月額2~6万円程度の報酬が発生し、被後見人の財産から支払うことになりますが、家族が後見人となる場合、多くは無報酬で引き受けるケースがほとんどです。

費用を抑えながらも必要な支援が受けられるのは、被後見人にとっても大きなメリットです。

2-2. 【家族が後見人になるデメリット】信頼関係が仇になることも

一方で、親しい間柄であるがゆえに「財産管理に対する緊張感が生まれにくい」「公私の区別がつきにくい」といったデメリットも存在します。

実際に、後見人による不正の多くは専門職ではなく、親族などの非専門職によるものが目立つとされています。

「つい生活費に流用してしまった」「本人のためだと思って使った」など、悪意はなかったとしても、家庭裁判所の目から見れば重大な義務違反となり、最悪の場合は解任や損害賠償の対象になることもあります。

特に高額な財産や不動産を扱う場面では、正確で誠実な管理が求められるため、法的責任の重さを認識しておく必要があります。

2-3. 【手間の大きさ】家庭裁判所への報告は必須

成年後見人は、被後見人の財産を正確に記録し、年に1度、家庭裁判所へ「財産目録」や「収支報告書」を提出しなければなりません。

この事務作業は、思ったよりも煩雑で手間がかかります。領収書の整理、帳簿の管理、定期的な通帳のコピー提出など、日常の記録を正確に積み重ねていく必要があります。

こうした作業に不慣れな家族にとっては、かなりのプレッシャーとなることもあります。さらに、裁判所からの問い合わせや補足資料の提出依頼がある場合もあり、時間的・精神的負担は少なくありません。

2-4. 【親族間のトラブルに発展することも】

もう一つ見落とされがちなのが、他の親族との関係性です。

たとえば、きょうだいのうち一人が後見人となった際、他の親族が「財産を勝手に使っているのでは」と疑念を持つケースがあります。

これは実際に多く見られるトラブルの一つで、後見人が親族であるからこそ感情的な衝突になりやすい側面もあります。逆に、専門家が第三者として後見人に就任していれば、こうしたトラブルの種を未然に防ぐことができる場合もあるのです。

家族間で信頼が十分に築けていない場合は、無理に親族を後見人にせず、専門職を立てた方が良いケースもあります。

2-5. 【後見制度の利用は慎重に】負担と責任を見極めて

家族が後見人になることには多くのメリットがありますが、その分だけ責任も伴い、負担も大きくなる可能性があります。

「大切な親のために」と思って始めた制度利用が、かえって家族にとって大きなストレスになることもあるのです。

3. 家族を成年後見人にするための具体的な方法

「できれば信頼できる家族に成年後見人になってもらいたい」と考えるのは自然なことです。

ここでは、家族が成年後見人になるために取れる2つのアプローチ【任意後見制度を活用する方法】と【法定後見制度で候補者として申し立てを行う方法】について、それぞれの流れと注意点をご紹介します。

3-1. 【任意後見制度を活用する方法】将来に備えて家族を後見人に指定する

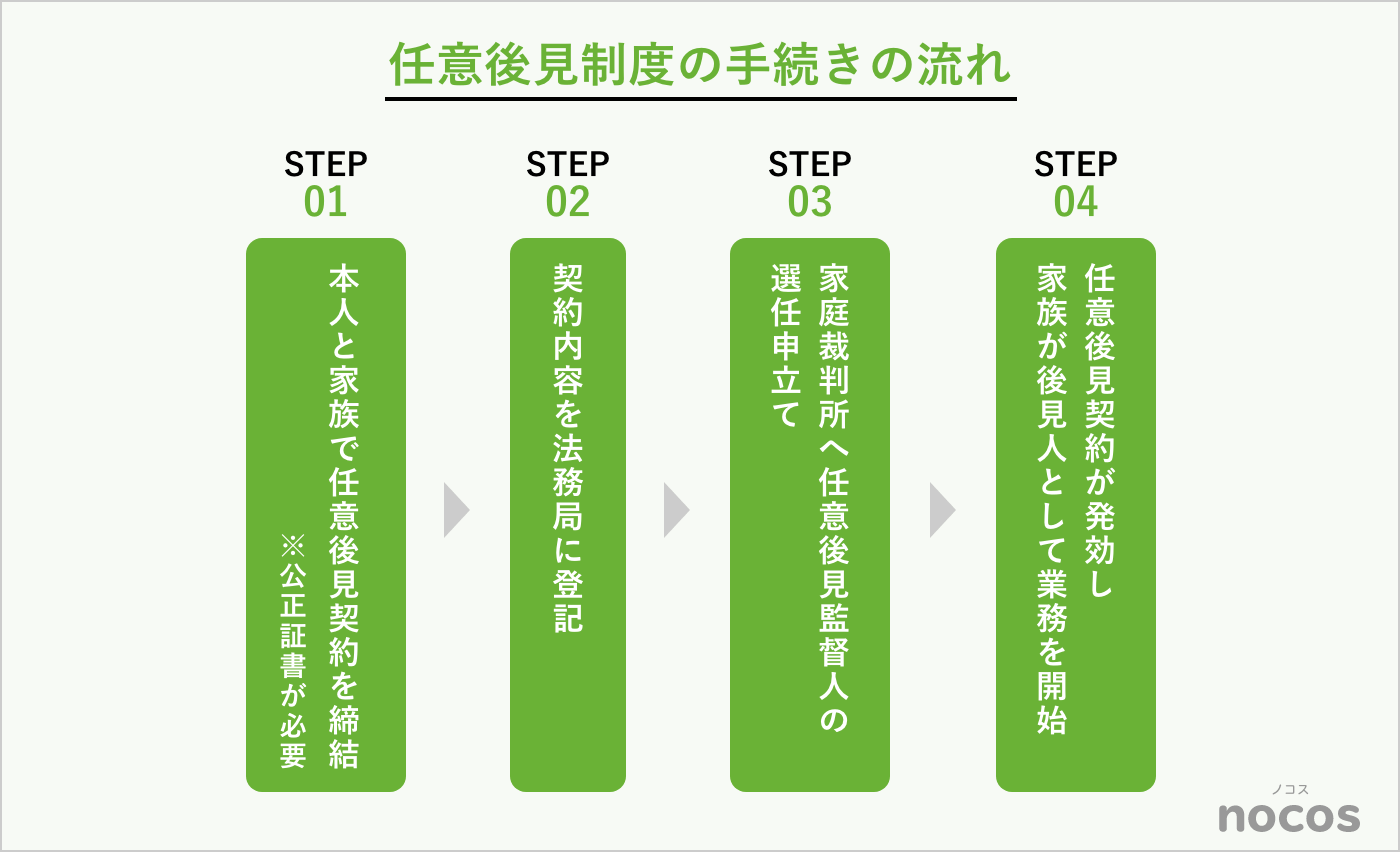

本人にまだ判断能力があるうちに利用できるのが「任意後見制度」です。これは、将来判断能力が低下した際に備えて、あらかじめ信頼できる人と契約を結んでおく制度です。

手続きの流れは以下の通りです。

- 本人と家族で「任意後見契約」を締結(※公正証書が必要)

- 契約内容を法務局に登記

- 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任」の選任申立て

- 任意後見監督人が選ばれると、任意後見契約が発効し、家族が後見人として業務を開始

この制度のポイントは、「本人の意思が尊重される」という点にあります。自分で誰を後見人にするかを決められるので、家族を指定したい場合にとても有効です。

ただし、契約後にすぐ効力が発揮されるわけではなく、実際に判断能力が低下し、監督人が選任されるまでは何の効力もありません。そのため、「いずれ必要になる」という前提で早めに準備をしておくことが重要です。

3-2. 【法定後見制度を利用する方法】家庭裁判所に家族を候補者として申し立てる

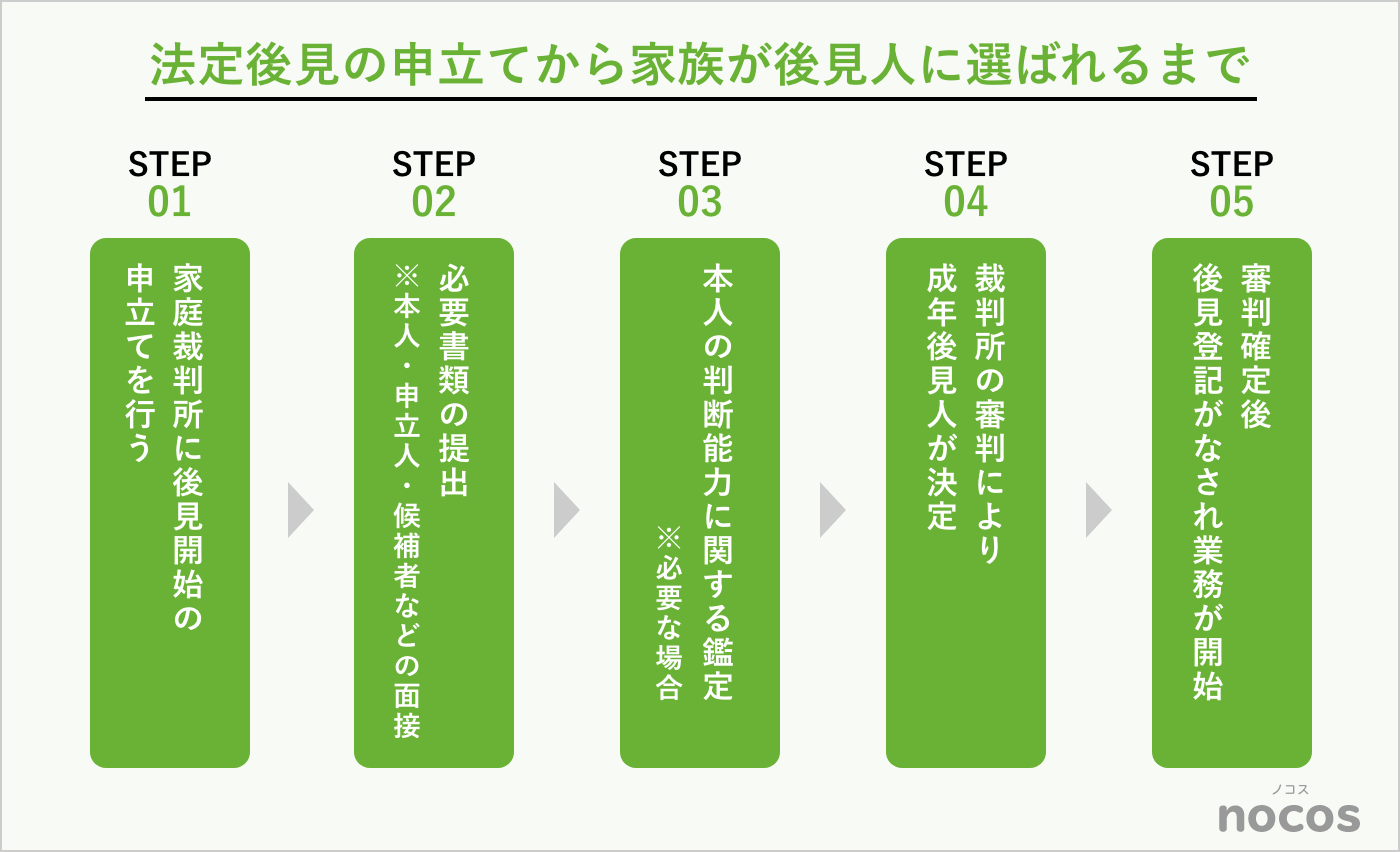

すでに本人の判断能力が低下しており、自分で契約を結ぶのが難しい場合は「法定後見制度」を利用します。こちらは家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が成年後見人を選任する流れです。

法定後見の申立てから家族が後見人に選ばれるまでの流れは以下の通りです。

- 家庭裁判所に「後見開始の申立て」を行う

- 必要書類の提出と面接(本人・申立人・候補者など)

- 本人の判断能力に関する鑑定(必要な場合)

- 裁判所の審判により成年後見人が決定

- 審判確定後、後見登記がなされ業務が開始される

家族を後見人にしたい場合は、申立書内の「後見人等候補者」の欄に氏名を記入して提出します。本人の意向がある場合はそれを補足資料として添えるとよいでしょう。

3-3. 【家族を選任してもらうためのポイント】

■ 推定相続人の同意を得る

家庭裁判所は、親族間の対立を避けるために「関係者の同意があるか」を重視します。

特に相続人となる可能性がある配偶者や子ども、兄弟姉妹などが反対している場合、家族が後見人に選ばれないことがあります。

したがって、家族が後見人になることに周囲の同意が得られているかを確認し、できれば「同意書」を添付すると審査がスムーズに進みやすくなります。

■ 面接対策をしておく

申立て後には、家庭裁判所の調査官との面接が行われます。この面接では、後見制度についての説明と後見制度の利用について家庭裁判所が判断するために必要な様々な内容を確認します。

面接時には以下のような点を質問をされる可能性があります。

あらかじめ質問を想定しておき、誠実に答える準備をしておきましょう。

3-4. 【無理をしない判断も大切】専門家との共同後見も選択肢

「家族が後見人になりたい」という気持ちがあっても、財産が多額だったり、管理が複雑な場合には家庭裁判所が専門職を選任することがあります。ただし、その場合でも「家族+専門家の共同後見」という形を取れることもあります。

さらに、後見制度支援信託を利用することで、専門家が初期対応を行い、安定した管理ののちに家族に引き継ぐ方法もあります。

制度を柔軟に活用し、本人にとって最も適した支援の形を見つけることが大切です。

4. 家族が後見人に選ばれにくいケース

最高裁が成年後見人は「親族が望ましい」との方針を示しているものの、必ずしも家族が後見人に選ばれるとは限りません。

ここでは、家族が選ばれにくい主なケースと、その背景にある事情を整理します。

4-1. 本人や財産の保護に不安がある場合

後見人は、本人の生活や財産を守る重要な役割を担います。

もし、過去に財産管理で不適切な行為があった、浪費癖がある、借金を抱えているなどの事情があれば、家庭裁判所は中立性や安全性を重視して、第三者の専門職を選ぶ傾向があります。

「家族だからこそ任せたい」という気持ちは強くても、「家族だから安心」とは限らないと判断される場合があるのです。

4-2. 家族間で意見が対立している場合

親族間で意見が割れていると、後見人としての公平性に疑いが生じます。たとえば、財産の使い道や施設入所の可否などで争いがあると、後見人がどちらか一方に偏ってしまうリスクを避けるため、裁判所は中立な第三者を選びます。

「争いを避けるために第三者を立てる」という判断は、本人の利益を守るための配慮でもあります。

4-3. 本人と離れて暮らしている場合

遠方に住んでいると、日常的な見守りや細かな財産管理が難しくなります。特に、頻繁に病院や施設に通う必要がある場合や、日常の支払い・手続きが多い場合は、現地で対応できる人が望ましいとされます。

距離そのものが絶対的な不利条件ではありませんが、「すぐに動ける環境」が重視されます。

4-4. 条件が付くことが多いケース

家族が後見人になる場合でも、必ずしも無条件で任せてもらえるとは限りません。家庭裁判所が「家族だけでは不安」と判断すれば、監督人(後見人の業務をチェックする立場)や後見制度支援信託などの条件が付くことがあります。

例えば、後見センターでは、「本人の流動資産が1,000万円以上ある場合は監督人を選任する」という方針を取ることがあります。ただし、信託や支援預貯金を利用して後見人が直接管理する額を100万〜500万円程度に抑えれば、監督人を付けない運用がされることもあります。

また、次のような事情がある場合、条件付きでの選任や、第三者後見人の関与が加わる可能性が高まります。

- 財産や契約が多岐にわたる

- 不動産売却や保険金の受領など、重要な法律行為が予定されている

- 遺産分割協議など、利益相反となる行為が必要

- 年間の収支額が大きい、または変動が激しい

- 財産状況が不明確で、専門職による調査が必要

このような場合、家庭裁判所は「親族が中心で支える形を残しつつ、専門職が補助する仕組み」を整えることがあります。

たとえば、共同後見制度が活用されることがあります。これは複数の後見人を選任し、それぞれの役割を分担する仕組みです。

実際には、申立てを行った親族が被後見人の日常生活や介護の判断(身上監護)を担当し、司法書士や弁護士といった専門職が財産管理を担当するといった分担です。裁判所が「事務分掌」を定め、両者が協力して業務を行う形になります。

この方法には、

- 親族が本人の思いや希望に寄り添える

- 財産管理は専門職が担い透明性を保てる

- 負担やリスクが分散される

といったメリットがあり、「家族の想い」と「制度の安定性」を両立する解決策としてよく使われています。

4-5. 家族が後見人になるためには

家族が後見人として選ばれるには、「安心して任せられる条件がそろっている」と裁判所に感じてもらうことが大切です。

特に「時間的な余裕」は軽視できません。後見人は定期的な報告書作成や、突発的な対応も求められるため、日常的に多忙な方や遠方の方は、無理に引き受けず第三者後見を検討した方が本人にとっても安全です。

「やりたい」という気持ちと同じくらい、「やれる環境」が整っているかを見極めることが重要です。

5. 後見人の交代・死亡・辞任に関する対応

成年後見制度は、一度始まると原則としてご本人が亡くなるまで続きます。

そのため、後見人である家族の生活環境や健康状態が変わることも珍しくありません。ここでは、後見人が交代する必要が生じた場合の流れや注意点をまとめます。

5-1. 【後見人が死亡した場合】新たな後見人の選任が必要に

後見人が亡くなった場合、その時点で職務は終了します。成年後見制度は本人が亡くなるまで継続されるため、後任の後見人を速やかに選ぶ必要があります。

この場合、家庭裁判所に後見人死亡の事実を連絡し、後任後見人の選任を申し立てることになります。

申立てができるのは、本人や親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、利害関係人(例:債権者、家主、介護施設など)に加え、監督人が選任されている場合には監督人も申立権者となります(民法843条2項、851条2項)。

もっとも、家庭裁判所は職権で新しい後見人を選任することも可能です。

そのため、実務では親族などの関係者が「後見人が亡くなった」ことを裁判所に連絡し、裁判所が後任の選任手続きを進めるケースが多いと考えられます。

新しい後見人が決まるまでは、誰も財産を動かす権限を持たないため、生活費や医療費の支出が一時的に滞るリスクがあります。

後見制度支援信託を利用している場合、定期交付金の範囲であれば支出が継続されますが、まとまった金額の払い戻しや契約の解約には裁判所の「指示書」が必要であり、その請求は新しい後見人しか行えません。

つまり、現実には新後見人の就任があって初めて、信託財産の動きも含めた本格的な管理が再開されることになります。

5-2. 【後見人の辞任】正当な理由がなければ辞められない

「仕事が忙しくなった」「精神的な負担が大きい」などの理由で辞めたくなる場合もありますが、後見人は家庭裁判所の許可なく辞めることはできません。

辞任が認められるのは、例えば以下のような「正当な理由」があるときです。

- 病気や高齢で職務の継続が困難になった

- 遠方に引っ越して支援が現実的に難しくなった

- 家族内のトラブルなどで業務に支障がある

辞任を希望する場合は、裁判所に「成年後見人の辞任」の申立てを行い、理由が正当と判断された場合にのみ許可されます。それまでは職務が続くため、引き受ける段階で「続けられるかどうか」をよく考えておくことが大切です。

5-3. 【家庭裁判所による解任】本人の利益を守るための最終手段

後見人が職務を怠ったり、財産を不適切に扱った場合は、家庭裁判所が解任を命じることがあります。典型的なのは次のようなケースです。

- 財産の使い込みや横領など不正行為をした

- 報告義務を正当な理由なく怠った

- 本人に重大な不利益を与える行為をした

「専門家より家族がよかった」などの感情や不満だけでは解任は認められず、客観的な証拠が必要です。

解任は本人の利益を守るための最後の手段であり、感情論では動かないという点を理解しておく必要があります。

5-4. 【次の後見人は誰がなる?】家庭裁判所が再び選任

辞任や死亡などで後見人が不在になった場合、新しい後見人も家庭裁判所が選びます。

家族が続けて候補になることもありますが、事情によっては今度は専門職が選任されることもあります。

「自分が後任になりたい」と考える場合は、申立書や面接を通じて正式に候補者として申し出ることが可能ですが、最終的な判断はあくまで裁判所が行います。

5-5. 【想定外に備えておくことが大切】

成年後見人になった後は、思わぬ事情で続けられなくなる場合があります。たとえば、自分の体調不良や入院、仕事や家庭の事情による多忙、遠方への転居などです。こうした事態は突然訪れることも少なくありません。

そのため、後見業務を円滑に引き継げるよう、信頼できる人に日頃から状況を共有しておくことが大切です。

ご本人の財産や契約内容、日常生活のサポート状況などを簡単にまとめておけば、万が一交代が必要になったときでも、新しい後見人がスムーズに引き継ぐことができます。

また、家庭裁判所に交代を申し出る際には、後見事務の記録や通帳の写し、重要書類などが整理されていることが望ましいです。こうした準備を日頃から意識しておくことが、「想定外」に備えるうえでの最大の防御策となります。

6. よくある質問・Q&A

| Q1. 家族でも成年後見人になれますか? |

| A1. はい、欠格事由に当てはまらなければ家族でも後見人に選ばれる可能性があります。ただし、財産の状況や親族間の事情によっては、家庭裁判所が専門職を選任することもあります。 |

| Q2. 成年後見人を家族に希望しても、他の人が選ばれることはありますか? |

| A2. あります。被後見人の財産が複雑であったり、親族間に争いがある場合などは、公平性を守るために弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることがあります。 |

| Q3. 成年後見人になった家族が途中で辞めることはできますか? |

| A3. 原則として辞任には家庭裁判所の許可が必要です。高齢や病気、遠方への転居など、やむを得ない事情があると認められた場合に限られます。 |

| Q4. 家族が後見人になった場合、報酬は必要ですか? |

| A4. 家族が無償で務めることも可能ですが、申立てを行えば家庭裁判所の判断で被後見人の財産から報酬を受け取れる場合もあります。本人の財産状況や必要性によって決まります。 |

| Q5. 後見人が死亡したら、誰が代わりになりますか? |

| A5. 後見人が死亡するとその職務は終了します。家庭裁判所が新しい後見人を選任しますが、残された家族や親族が改めて候補者として申し出ることも可能です。 |

7. nocosにできること

nocosを運営するNCPグループは、司法書士・行政書士・税理士等の有資格者100名以上を要する、相続手続きに特化した専門集団です。

2004年の創業以来、累計受託件数89,000件以上の実績を重ね、現在、日本全国での相続案件受託件数No.1※となっています。

全国の最寄りの事務所やご自宅へのご訪問、オンライン面談等で資格者が直接ご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。